【断捨離・収納のプロが解説】部屋が片付かない原因とリバウンドを防ぐ整理整頓術5選

結婚して家族が増えると、部屋を散らかす人数が増えるだけでなく、物の量や種類も比例して増加します。「片付けたばかりなのに、もう散らかっている」「時間をかけているはずなのに、なぜかスッキリしない」といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

部屋が片付かない原因は、「物の多さ」と「仕組みの不備」にあります。ここでは、「物を減らす(整理)」から「元に戻す(整頓)」まで、片付けのリバウンドを防ぐための具体的なテクニックをご紹介します。

部屋が片付かない根本的な原因

片付けが苦手な人の多くは、「もったいない」「いつか使うかもしれない」といった理由で不要な物を手放せない傾向があります。物が収納スペースの許容量を超えると、収納家具を増やしがちですが、これは一時的な対処にしかなりません。結局、収納場所が不足し、物が部屋に散乱するという「リバウンドの悪循環」を引き起こしてしまいます。まずは、この悪循環を断ち切るための「整理(物を減らす)」から始めましょう。

リバウンドしない!部屋がスッキリする片付け術5選

1片付けの第一歩は「断捨離」!不要な物は思い切って手放す

部屋の中に物が散乱する最大の原因は、必要な物の量に対し、所有している物の量が多すぎることです。片付けの基本は、まず「整理」つまり「捨てること」から始まります。ほとんど使わない物をいつまでも溜め込んでいると、片付けが複雑になり、時間も労力もかかってしまいます。

まずは、部屋の中にある全ての物を見渡し、「1年間使わなかった物」を基準にして分類し、使わなかった物はリサイクルに出したり、フリマアプリで売却したり、思い切って処分したりしましょう。1年間使わなかった物は、この先も使用する可能性が極めて低いです。

使わない物の確認は、最低でも半年に一回は行うようにしましょう。また、「新しい物を購入したら、古いものを一つ手放す(一イン一アウト)」という習慣を付けることで、物が増えすぎることを防げます。不要な物を買いすぎていないかという消費行動の見直しができるのも大きなメリットです。

「思い出の品」を捨てる判断基準

読み終わった雑誌や着られなくなった服と違い、「思い出の品」は手放しにくいものです。しかし、見る機会のない思い出の品も、場所を取る不用品となってしまいます。どうしても捨てられない場合は、写真に撮ってデータとして残す方法をおすすめします。実物は手放しても画像が残るため、見たい時に見返せ、物理的なスペースを一切取りません。

収納スペースを安易に増やさない!

収納を増やすと、収納場所が増えたことに安心し、さらに物を増やしてしまいがちです。これにより、片付かないという悪循環がさらに加速します。まずは「収納に収まる量」まで物を減らすことを目標にしましょう。

2「まとめて一気に」はNG!1日1ヶ所を集中整理する

部屋全体を一度に整理しようと考えると、その作業量に圧倒され、途中で挫折してしまう可能性が高いです。「後で一気にやる」は禁物であり、溜めれば溜めるほど作業が困難になります。

挫折を防ぐためには、「1日1ヶ所の整理」がおすすめです。部屋全体ではなく、「本棚の一段だけ」「食器棚の引き出しだけ」といったように、整理する場所と時間を短く限定することで、心理的なハードルが低くなります。焦点を絞ることで、その部分だけを集中して行えるため、より徹底した整理整頓が可能です。

片付いた部屋をキープするための習慣

家中の整理が一段落した後も、綺麗な部屋を維持するためには継続が必要です。「毎日、帰宅後にリビングのテーブルの上だけをリセットする」「寝る前に引き出し一ヶ所をチェックする」など、無理のない範囲で日常に組み込める小さな習慣を続けましょう。

3散らかる原因を断つ!物の定位置(住所)を決める

一度片付いた部屋が再び散らかってしまう主な原因は、使った物が元の場所に戻されていない、つまり「整頓」ができていないからです。全ての物に対して定位置(住所)を明確に決めることが、リバウンドを防ぐ鍵となります。

定位置を決めたら、自分だけでなく、家族全員が使った物を定位置に戻すことを徹底してもらいましょう。部屋の片付けは特定の誰かの仕事ではありません。そこで生活する家族の一人ひとりが、「使ったら戻す」という習慣を身に付けることが望ましいです。

物の定位置を決める際には、利便性を考慮した工夫が必要です。「使った後にしまいやすい」「必要な時に取り出しやすい」といった利便性が低い場所を定位置にすると、「面倒だから後で」という気持ちが芽生え、習慣が身に付きにくくなってしまいます。例えば、普段洗面台で使うドライヤーは、洗面台の近くの引き出しを定位置にするなど、使用場所の近くを心掛けましょう。

物の定位置を決めることで得られる効果

- 家族の誰でも迷わず片付け・取り出しができるようになります。

- 物を探す時間がなくなり、時短につながります。

- 片付けの時に「どこにしまうか」という迷いがなくなり、作業がスピードアップします。

4一時的に空間をリセット!「とりあえずボックス」を賢く活用

部屋が散らかる原因の一つに、「すぐに判断がつかない物」や「一時的な置き場に困る物」があります。そういった物が散らかっているとき、手っ取り早く空間をリセットするのに便利なのが、一時的に物を保管する「とりあえずボックス」です。

部屋の景観を乱す散らかった物は、なんでもこのボックスに一時的に放り込んでいきましょう。これにより、急な来客時でも慌てずに部屋をスッキリと見せることができます。

ただし、注意が必要なのは、この「とりあえずボックス」が単なる「物の一時避難場所」で終わらないことです。このボックスの中に物を溜め込みすぎると、「開かずの収納」になってしまいます。週に一度など、定期的に中身を見直す時間を設け、必要な物は定位置に戻し、不要な物は処分することを徹底しましょう。

「とりあえずボックス」の選び方

- 十分な容量があり、一時的に多くの物を入れられる箱を選びましょう。

- 蓋がついていて、人目から中を隠せるデザインであると、急な来客時に生活感を隠せて便利です。

- 持ち運びがしやすい取っ手などが付いていると、部屋の移動や整理の際に役立ちます。

5片付け意識を高める!床に物を置かない収納を徹底

部屋の片付いている印象を大きく左右するコツは、床の上に物を置かないことです。床は、部屋の中で最も大きな面積を占めるため、床が広く見えるだけで、部屋全体がスッキリと片付いて見えます。

また、床に物があると、物を動かして掃除機をかけなくてはならず、掃除の手間が増えることで片付けが面倒に感じられるようになってしまいます。「床は物がない定位置」と決めることで、掃除の手間が減り、片付けの手間も省けるという大きなメリットがあります。

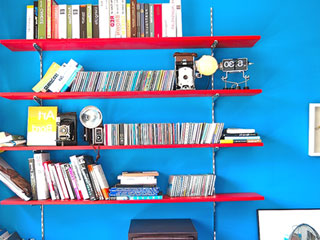

物の収納場所を決めるときには、床の上に直置きするのを避け、壁面やデッドスペースを活用した「浮かせる収納」を取り入れましょう。これにより、掃除がしやすくなるだけでなく、衛生的にも良い状態を保てますので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

空間を有効活用する「浮かせる収納」アイデア

- つっぱり棒やつっぱり式ラダーラック:壁面やデッドスペースに収納場所を創出します。

- フックやウォールシェルフ:小物を壁にかけ、床面積を広く見せます。

- ドアフックハンガー:一時的に上着やバッグをかける場所として活用します。

家族が協力し、片付けを習慣化させるためのコツ

せっかく部屋の整理整頓が終わっても、家族の協力がなければすぐにリバウンドしてしまいます。部屋を散らかさないための第一歩は、片付いた「理想の状態」を家族全員で共有し、認識することです。

部屋が片付かない理由の一つは、散らかった状態に慣れてしまい、片付いた理想の状態を忘れてしまうからです。こうした慣れを払拭するためには、キレイに片付いた理想の部屋の状態を、写真にとって残しておくことが非常に効果的です。

特に小さなお子様は、記憶や言葉よりも写真や絵などの映像の方が、状況をしっかりと認識できる場合が多いです。写真を目につく場所に貼っておいたり、棚に「ラベル(タグ)」を貼って「ここにはこの物をしまう」という片付けの仕組みを「見える化」することで、誰でも迷わずに元に戻せるようになり、家族全員で片付けの習慣を身に付けることにつながります。

写真やラベルを使った「見える化」のポイント

- 部屋全体ではなく、棚や引き出しなどの各コーナーごとに写真を撮ると、散らかった状況が分かりやすくなります。

- 写真は収納スペースの中や、片付けを促したい目につく所に貼りましょう。これにより、いつでもキレイな状態を確認し、片付けのモチベーションを維持できます。