勉強する意味がわからない小学生に親が教えてあげたい7つの答え

「お父さん、お母さん、どうして勉強をしなくてはいけないの?」このような質問は、誰もが子どもの頃に自分の親に投げかけた経験があることでしょう。親になったらほぼ100%わが子から問いかけられ、避けて通ることのできない質問ですよね。学校の道徳や作文のテーマとしてもよく取り上げられ、宿題になることもあります。

お子さんが勉強する意味を問いかけてきたとき、あなたはどのように答えてあげますか?こちらでは、勉強する意味を質問する子どもの心理、先輩パパ・ママの体験談、勉強する意味の回答例をご紹介しますので、一緒に考えていきましょう。

勉強する意味がわからない…その時の我が子の心理状態は?

身近な親に何故勉強をしなくてはいけないのかを問いかけるとき、お子さんは道徳の宿題で作文を出されたり、勉強に行き詰まりストレスを抱えていたりと、何らかの困っている状態にあることが多いです。質問をすることで、親に何らかの助けやヒントを求めているわけですね。

では、この時に「面倒だから」「うまく説明ができないから」などと子どもの問いかけを無視したり、おざなりの答えしか出さなかったりすると、子どもはどう思うでしょうか?あなたが悩んでいるときにおざなりにされたら、どう思うか想像してみてください。

多くの子どもは親に対する信頼を失ったり、「勉強って、実は親がハッキリ答えられない程度のものなのかも」と学習へのやる気を失ったりします。その結果、親が「勉強しなさい」「宿題やりなさい」と言っても、ますます親の言葉を聞かなくなってしまうのです。

子どもが勉強する意味を質問してきたら、子どもの気持ちを十分に受け止めて、しっかり子どもと向き合いましょう

子どもの問いかけには、親子の気持ちのキャッチボールが大切です。「なぜ勉強をしなくてはいけないのか?」は、親の答え方によって子どもをやる気にさせるきっかけになりますし、逆に勉強嫌いになることもあります。ですから、この大事な問いかけに、親としてきちんと対応しましょう。

勉強する意味を聞く小学生…その時親は?

国語や算数、理科に社会に外国語。お子さんに何故こういった勉強が必要であるのかと聞かれると、「それがあなたの将来のためだから」「いい大学に行くため」と答えようとするパパやママが多いのではないでしょうか。

しかし、「あなたのため」「将来のため」「いい大学」といった答え方は、何かに挫折した経験のない子どもにとっては抽象的で曖昧であり、ただの親のエゴにしか受け止めることができない可能性があります。したがって、勉強の何が将来の自分のためになるのかを、子どもに分かるように具体的に説明していく必要があります。

ところが、これが意外と難しく、時に珍解答が出てしまうことも…。先輩パパやママ達が、どのような回答で子どもの質問を乗り切ってきたのか、体験談をいくつかご紹介します。

算数は生活のため

学校で九九を習い始め、早速挫折した小学校2年生の息子が言いました。「なんで算数なんてやんなきゃいけないの!」と。私も決して算数は得意な方ではなかったのですが、お買い物に連れて行って、「君の好きなお菓子を二つ買うと、いくらになると思う?そういったことができるようになるから、算数の勉強って大事なんだよ」と教えてあげました。

それでも勉強をしたくない息子は、「ママだって計算機使うじゃん。九九覚えなくても計算できるじゃん」というので、返事に困り、「でも、計算機が間違えているかどうかわからないと困るから、自分でも計算できないといけないんだよ」というと、しぶしぶ納得してくれたみたいです。

息子はちょっと算数が苦手なので、それからは家計簿をつけるときにお財布に残ったお金を数えさせたり、買い物のときにお釣りを計算させたりして、息子が楽しく計算ができるように工夫をしています。

歴史から未来を学ぶ

私はいわゆる歴史好きの「歴女」なので、子どもが小さい頃から家族旅行であちこちのお城やお寺に家族旅行に出かけていたせいか、今小学5年生の長男も歴史が大好きです。小さな頃から子どもと一緒に歴史の本などを読んでいたせいか、息子から「なんで歴史なんて勉強しなくてはいけないの?」と聞かれたことはないです。

私としては、歴史にワクワクするような、昔あったことに思いを馳せるような、ロマンを感じさせてくれるところが好きなのですが、最近戦国武将にハマっている長男が先日、お友達に「なんでそんなに歴史本ばかりを読んでいるのか?」と聞かれた際に、「昔の武将の生き方を知ると、自分もこうやろう、ああやろうって人生の勉強になるんだよ」なんて、いっぱしの大人のようなことを言ったそうです。親に聞かなくても、自分で考えて答えが出せてすごいなと思いました。

ごめんママにもわからない

中学生2年生の女の子、小学校5年生の男の子の母です。うちの子どもはそれほど勉強が苦手ではないのですが、やはり疑問には思うらしく、長女から聞かれました、「古文や漢文って、何のために勉強するの?」って…。

正直私もこの疑問を子どもの頃から持ち続けているのですが、昔自分の両親に言われたように「教養だから。いろいろなことを知っていた方が、人生の幅が広がるでしょ」と答えました。そうしたら、「え~、でも今の時代だったら、IT技術とかの方が古典よりもよっぽど必要じゃん」と生意気なことを言うので、「入試にも古典や漢文が出るんだから、勉強しておきなさい」なんて答えてしまいました。みんな、どうやって子どもに答えているのでしょうか?

お仕事で困る

現在小学6年生の男の子のママです。私は学生時代大の英語嫌いで、本当に困ったのですが、子どもは私のように困らないようにと近くの英会話教室に通わせています。おかげで、小学5年生で英検5級に合格できましたが、最近友達と遊びたいので「英語やめたい。なんで勉強しなきゃいけないの?」と言われました。

子どもには「日本語だけじゃなくて、他の国の言葉をしゃべれると、沢山お友達を作れるよ」と英語を勉強するよう教えましたが、「ぼく、飛行機嫌いだから外国に行くつもりないし、友達もたくさんいるから勉強したくない」と言われてしまいました。そこで、「でも、これからは英語できないとお仕事する時に困るよ」と言ってみたら、「大丈夫だよ。これからは翻訳ロボットができるってテレビでやってたから」と言われ、「でも、高くて買えなかったら困るでしょ」と苦し紛れに言ってしまいました。

子どもは不本意な顔をしていました。親もしっかり考えてきちんと答えないといけませんね。

理科は観察力と論理的思考力を養う

小学生の子どもの父です。子どもから「理科の勉強って、なんの役に立つの~?」と聞かれた時は、「理科を知っておけば、環境破壊を防ぐことができて、自分たちの生活を守るための判断ができるようになるんだよ」と教えています。

理科の勉強は、物をじっくり観察したり、記録したり、結果を考えるなど、生活に役立つ科学的なものの見方が学べる教科だと思います。理科の勉強はとても範囲が広く、子どものうちは広く・浅く勉強をするので、子ども達はいろいろなことを覚えなくてはいけないので、大変です。

できるだけテストでとった点数で子どもを評価するのではなく、子どもがどれだけ学んだことを理解しているかで評価することを心掛けています。

親が答えてあげたい勉強する意味7つ

親から見れば「子どもが勉強をするのは当然」という思いがありますが、これは子どもが問いかけている「何故?」の答えにはなりません。子どもが求めているのは、もっと具体的でわかりやすい、自分のモチベーションアップにつながりやすい言葉です。

こちらでは、勉強する意味をいくつかご紹介していきますので、お子さんの年齢に応じてわかりやすい表現で、パパやママの言葉で勉強する意味を教えてあげてくださいね。

1算数で問題解決できる大人になる

「こんなの必要ないじゃん」と小学生が思いやすい分数の計算や、中学校で学習する平方根などは、勉強する意味がわからないため嫌いになりやすいものです。しかし、難解な算数の問題ほど筋道を立てて問題解決するトレーニングにピッタリなんです。中学校に入学すると、筋道を立てて解かなければならない証明問題も学習します。

人生においては、この筋道を立てて問題解決する能力がとても重要な役割を果たします。どんなに困難な状況でも、問題を解決するために自分の持っている知識を整理し、論理的に一歩ずつ答えを掴むために前進する力は、幸せな生活を送るための土台となります。そのためにも、算数で学ぶ論理的思考力は欠かせません。

2計算は頭を良くする

算数というと、小学校低学年では計算が中心ですよね。繰り返し計算することは根気が必要なため、「電卓を使えばいい」と思っている子どもにとっては不必要に思われるかもしれません。ところが、低学年レベルの単純計算は脳の働きを活発にしてくれ、頭を良くすることが分かっています。高齢者の認知機能の維持や脳トレでも活用されていて、ゲームソフトにもなっていますね。

決まったルールで単純な計算をすることは心を落ち着け、子どもの集中力を養います。勉強だけではなくスポーツにも言えることですが、上達のために大事なのは集中力です。小さな頃から計算を繰り返していると、物事に集中して取り組めるようになり、良い結果や成績を出せるようになるでしょう。

3作文はコミュニケーション能力を養う

大事な思い出や自分の考えなどを題材に、一字一字文字を綴っていく作文が苦手な子は多いですね。作文が苦手な子は、「どう書いていいのかわからない」とか「どうやって表現をしたらいいのかわからない」と悩むことが多いのですが、繰り返し作文を書いていくと、わかりやすく情報を誰かに伝えるためには、いつ、どこで、誰が、なにを、どうしたなどのさまざまな要素を順序良く盛り込んでいくスキルが身につきます。

こうしたスキルは、今重要性が増しているといわれるコミュニケーション能力を育むことに役立ちます。小学校高学年になると、子ども達の間でもコミュニケーションの課題について意識するようになり、その大切さを理解できるようになってきます。

また、本を読んだり、体験したりしたことを文章にするには、筆者や主人公、自分や相手の気持ちを考えたり振り返ったりする必要があります。さらに、クラスメートの作文の発表を聞くことで、同世代の考えを聞けたり、共感したりすることもできます。ですから、苦手でも作文を書き続けることで自然とコミュニケーション能力が身についていくのです。

4英語は視野を広げる

現在小学校では、2020年度の学習指導要領の全面実施に伴い、5・6年生で「外国語(英語)」が週2時間、3・4年生で「外国語活動」が週1時間の授業が行われています。時代は今、英会話や英語ができる人材を求めていますが、お子さんが外国人と会話をする機会はまだまだ乏しく、海外に行く気がない子は特に国語に比べて英語の必要性が分かりにくいでしょう。

しかし、英語ができるということは、お子さんの視野が広がり、心が豊かで多様性を理解できる人になれるということでもあります。なぜなら、英語ができれば様々な外国人からその国の文化や常識を直接聞くことができます。日本でできた外国人の友達に連れられて海外を訪れるチャンスも広がるかもしれません。

百聞は一見に如かずで、日本とは違う文化や常識に直接触れることで、お子さんは今までの自分の考え方の枠組み(世界)が広がったことを感じられ、視野の広い大人へと成長していけるのです。

5文章題は推理力をやしなう

算数にしろ、国語にしろ、必ずあるのが文章問題ですね。文章題は与えられた質問がどんな答えを必要としているのかがわからないと解けないので、文章題は推理力を養います。こういった推理力は相手の気持ちや状況を読み取ることにも役立ちますので、会話能力を向上させる効果もあるんですよ。

文章題は情報を正しく読み取る力や正しい答えを選び取る判断力を養いますから、将来自信をもって行動ができる大人へと成長することができます。

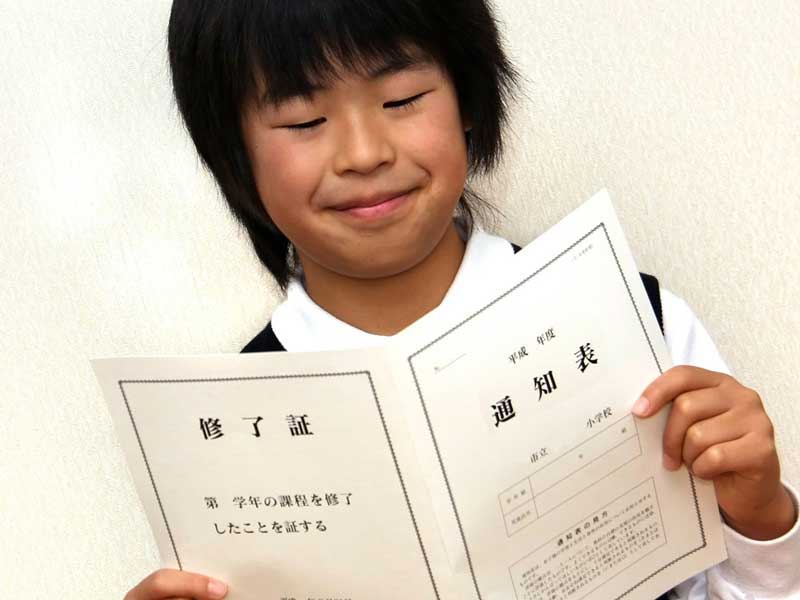

6通知表で自己理解を深める

誰もがドキドキしながら受け取る通知表は、どんな子でも「嫌だなあ」とか、「×があったらどうしよう」なんて考えてしまうものですが、数値や○×などで評価を受けることは決して悪いことばかりではありません。客観的な評価を受けることで自分の得意な面や長所を見つけ、自信を持つきっかけになります。

また、自分の欠点や苦手な部分もわかりやすくなりますが、その欠点を認め「次は頑張ろう」とやる気を育てるチャンスにもなります。通知表では親の接し方がとても大切です。大人でも欠点を突き付けられる評価は、精神的に辛いですよね。しかし、その欠点を認める勇気を持てる人こそが、欠点を改善する努力をし、自分の能力を高めて行けます。

親が目先の成績に囚われずに、そうしたサポートをすることで、子どもは次第に「勇気のある自分」に自信をつけ、自分をさらに成長させることができるようになるのです。

7つまらない勉強は忍耐力を養う

子どもは集中力が続く時間が短く、机に拘束されてただ知識を詰め込まされる勉強がとてもつらい子も多いです。ですが、どんな知識でも持っていれば損をするということはなく、多くの知識を持つことは問題解決の選択肢を増やし、人間性の幅を広げてくれます。

嫌だと思いながら勉強してもあまり頭には入らないものですが、小学校や中学校などの義務教育の勉強は、我慢することにも意義があります。単なる知識は大人になって必要になっても学ぶことができますが、嫌なことを我慢して続ける忍耐力は子どもの頃にしか養えません。そして、その忍耐力こそが、将来壁にぶつかった時の自分を支え、問題を解決へと導いてくれるのです。

勉強をする意味に疑問を持つことは大事なこと!

自分の人生を振り返ると、子どもの頃に「もっと勉強して置けばよかった」と思う親はとても多く、そういった過去の経験から、子どもに勉強を頑張ってほしいと願うのは、いつの時代にも見られる親心ですよね。

「何のために勉強をしなくてはいけないの?」という質問が子どもからでたら、厄介だなんて思わないでください。こういった疑問を感じるようになったのは、これまでの親の求めに何も考えずにしたがっていた幼児期を過ぎ、自分で物を考え、疑問を抱き、問題を解決しようとする、大人への第一歩を踏み出している証拠です。

勉強する意味を質問してきた時こそ、子どもの知識欲を伸ばし、学習への意欲を向上させるチャンスなのです。ご家庭により勉強する意味の答えは千差万別でしょうが、生きていくために必要だと感じて「頑張ろう」と思えるような、お子さんの心に響く答えを、伝えてあげてくださいね。