トイレトレーニングはいつから?体の発達と心の準備を見極める4つの目安

トイレトレーニングは、初めて育児をされるパパ・ママにとって、大きな課題の一つと感じられるかもしれません。プレッシャーを感じる方も多いと思いますが、「2歳の夏が良い」といった一般的な情報が、必ずしもすべてのお子さんに当てはまるわけではありません。

トイレトレーニングを無理なくスムーズに進めるには、お子さん一人ひとりの体の発達(排泄機能)と心の準備に合わせて開始時期を決めることが大切です。

こちらでは、トイレトレーニングに最適なタイミングを見極める4つの具体的な目安と、親子の心の準備についてご紹介します。焦らず、お子さんの自立への大切なステップをサポートしていきましょう。

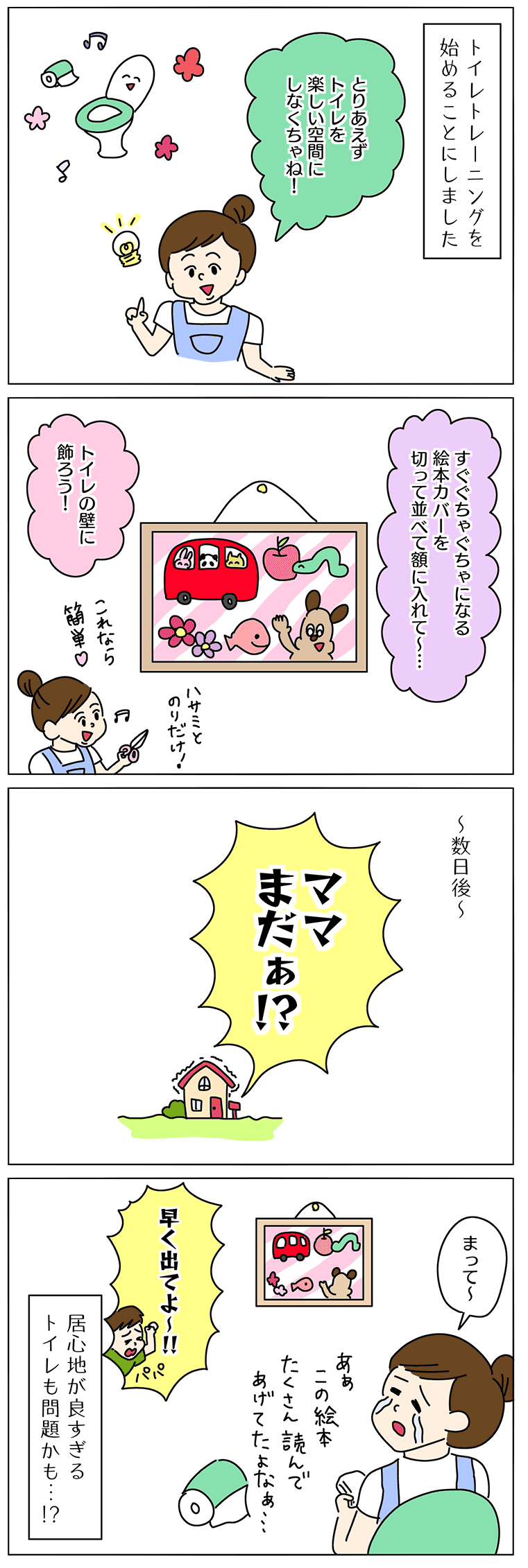

子育て4コマ漫画:トイレトレーニングはいつから?何を準備すべき?

先輩パパ・ママがトイレトレーニングを開始したきっかけ

トイレトレーニングの開始時期は、ご家庭の状況によってさまざまです。上の子の妊娠、経済的な負担の軽減、周囲のアドバイスなど、生活状況や保護者の都合によって、時期を早めたり遅くしたりする傾向が見られます。参考までに、先輩パパ・ママがトイレトレーニングを始めたきっかけのアンケート結果をご紹介します。

- 2歳の夏が最適だと育児書で読んだから

- 一人で歩けるようになったから

- 同じ月齢の子が始めたと聞き、焦りを感じた

- おむつ代を節約したかった

- 母や祖母から「昔はもっと早くおむつが取れた」と意見された

- 子供がトイレに関心を持つようになった

- 幼稚園に入園する前におむつを卒業させたかった

- 保育園で2歳になったらパンツ移行を促されたから

保護者の都合や、お子さんがたまたまやる気になったタイミングが、必ずしもトレーニングに適した時期とは限りません。焦って進めてしまうと、親子ともに負担になることがありますので、お子さんの発達段階を見極め、おおらかな気持ちで取り組みましょう。

トイレトレーニングはいつから?最適な時期を見極める4つの目安

お子さんに適したトイレトレーニングの時期を判断するために、体の発達と心の準備、両面から4つの具体的な目安をご紹介します。この目安が揃った頃が、トレーニングの成功率が高まるタイミングです。

1自分の意思で一人で歩ける・座れる

トイレトレーニングの自立には、「自分の意思で排泄行動を行う」ということが大前提となります。そのため、一人で歩いてトイレに向かい、便座に座る(または補助便座に昇る)といった一連の動作ができることが重要です。

早くからトレーニングを始めても、排泄をコントロールするための脳の神経回路が未発達であると、トレーニングは長期間に及び、成功しにくい傾向があります。焦って早く始めることと、早くおむつが外れることは必ずしも一致しません。

トイレの自律に必要な体の発達(脳からの指令)

- 排泄の感覚を認識する:「おしっこが膀胱に溜まった」と脳が指令を出す

- 我慢する:「トイレまで膀胱の筋肉(括約筋)を締めて待つ」と脳が指令を出す

これらの指令は、お子さんの脳と体の発達によって自然に備わっていくものです。それまでは、お子さんがトイレについてきたときなどに「ママはチッチよ」と声をかけるなど、トイレは排泄をする場所であるという認識を伝えていきましょう。

2おしっこの間隔が2時間以上あいている

個人差はありますが、平均で2歳前後になると膀胱のサイズが大きくなり、おしっこを一定時間溜められるようになります。おしっこを溜められるようになると、お子さん自身が排泄の「溜まった感覚」を自覚できるようになり、おむつにおしっこをしたことを認識するようになってきます。

おしっこの間隔が2〜3時間になったら、トイレトレーニングを始めるための膀胱の準備が整ったと考えて良いでしょう。膀胱が未熟な1歳代で始めてしまうと、頻繁なトイレ誘導が必要となり、トレーニングが長引く原因になる傾向があります。

実は、遊びに夢中になって自然におしっこを我慢することが、膀胱におしっこを溜めるトレーニングになっています。早い時期から遊びを中断して頻繁にトイレに誘ってしまうと、かえっておむつ外れに時間がかかる可能性があるとも考えられています。

おしっこの間隔を調べるには?

おむつをしていると間隔がわかりにくいので、おむつ替えのときに濡れていたかどうかを時間でチェックし、数日間メモしてみましょう。神経質にならず、おおよその目安を把握するだけで十分です。

3排泄に関する意思を言葉や仕草で伝えられる

トイレトレーニングの成功には、お子さんが自発的に「おしっこが出た(または出そう)」「チッチ」などと言葉で伝えられること、あるいはママの手や服を引っ張るなど仕草で伝えられるようになることが大切です。

保護者がタイミングを予測し、抱っこしてトイレに座らせ、たまたま排泄できても、それは自立とは言えません。お子さん自身の自発的な行動や自律に沿ったトレーニングが重要です。それまでは、絵本を読み聞かせるなど、楽しいサポートを続けましょう。

3歳を過ぎてもお知らせしないときは?

3歳を過ぎておしっこの間隔があいているのに、お知らせをしない場合、トイレに対して恐怖や不安を感じていることが原因の可能性があります。排泄の感覚は掴めていても、わざとおむつでするようになっているかもしれません。このような場合は、トイレの環境整備や気持ちに寄り添ったトレーニングを始めてみましょう。

4気温が上がり始める春〜夏がおすすめ

おしっこの間隔が2~3時間あき、言葉でも意思を伝えられるようになったら、春から夏にかけての暖かい時期にトレーニングを始めるのがおすすめです。

「トイレトレーニングは夏」と聞くことが多いですが、春に始めれば、新しいことにチャレンジしたいというお子さんの意欲が高まりやすいというメリットがあります。

また、夏に向かって気温が上昇し、汗をかく量が増えることでおしっこの間隔が自然に長くなりやすいため、結果的にトイレ誘導の回数が少なくなり、パパ・ママの負担も減らせます。

「夏になったらもっと楽になる」と余裕を持って取り組める状態でのスタートは、親子にとって負担が少ないため、ぜひこの時期を目安に準備を始めましょう。

トイレトレーニング成功に向けて事前に行いたい4つの準備

トイレトレーニングは、お子さんにとって不安を感じやすい訓練の一つです。特に繊細なお子さんには、事前準備をしっかり行わないと、「暗い」「臭い」「怖い」といったネガティブな感情をトイレに抱かせてしまう可能性があります。

そうなると、トイレの自律が遠のき、おむつ卒業が遅れる原因にもなりかねません。保護者自身のペースではなく、お子さんの意思を育て、自律を支援する立場として、事前準備を万全にして臨むことが大切です。

1トイレの雰囲気を楽しく清潔に

お子さんが「自分でトイレに行きたい」と思えるような雰囲気作りをしましょう。お気に入りのキャラクターグッズやポスターを貼る、便座カバーなどを楽しい絵柄で揃えるなどの工夫が効果的です。また、トイレの臭いがこもらないよう換気を良くし、清潔に保つことも重要です。

2絵本でトイレに関心をもたせる

トイレトレーニングに役立つ絵本がたくさん販売されていますので、読み聞かせてあげましょう。お子さんは、絵本の物語や絵を見ながら内容をイメージ化します。トイレがどういう場所で、そこで何をするのかを具体的にイメージさせることは、トレーニング前の大切な準備の一つです。

3排泄の感覚を言葉で教える

日頃のおむつ替えのときなどに、おしっこやうんちが何であるのかを、お子さんに教えてあげましょう。「チッチ出たね」「うんちが出たね」と声かけをしたり、おむつを替えた後に「気持ちよくなったね」と伝えたりすることで、お子さんは自分の体の感覚と排泄を関連づけて覚えるようになります。

4トレーニングパンツなどを購入する

トレーニングに使用するパンツを事前に用意しておきましょう。おむつと構造が似ている使い捨てのトレーニングパンツや、布製のトレーニングパンツがあります。布製の場合は、どのくらいの期間使用するかわかりません。

最初から大量に買い込まずに、お子さんのおしっこの回数や頻度など、様子を見て必要な分だけ買い足していくことをおすすめします。

保育園でのトイレトレーニングはいつから始まるの?

保育園に通うお子さんのトイレトレーニングは、園の方針によって異なります。早い園では1歳代で始めることもあれば、2歳から始める園もあります。

保育園では生活の中に定期的なトイレ誘導が組み込まれていることが多く、おしっこの間隔があいてきた頃に、先生から「そろそろトレーニングを始めましょうか」と声をかけてもらえる場合もあります。ご家庭もそのタイミングでトレーニングを始めると、スムーズにおむつが外せるケースが多く見られます。

ただし、うんちだけはなかなか取れないお子さんもいるため、ご家庭で焦ったり、強要したりせず、保育園の先生と連携して、お子さんのペースに合わせて進めていくことが大切です。

トイレトレーニングはいつまで必要?焦らずに見守りましょう

トイレトレーニングを成功に導く鍵は、パパやママが焦らないことです。同じ月齢でも、お子さんの体や心の発達には大きな個人差があります。トイレトレーニングをいつから始め、いつまで続くかにも個人差があって当然なのです。

周りのお友達と比較しても、お子さんの発達が早まることはありません。むしろ、プレッシャーを与えすぎてしまうと、トイレトレーニングを嫌がるようになり、結果的におむつ卒業が遅れてしまうケースもあります。

上記の4つのタイミングを参考に、我が子の発達に最適な時期を保護者が見極め、楽しい気持ちでトイレトレーニングを始めてあげてください。