子供の挨拶のしつけはいつから?できない理由と家庭での効果的な対応法

お子さまへの挨拶のしつけは、家庭の内外で重要となるコミュニケーション能力を身に着けさせるための、とても大切な家庭教育の一つです。しかし、「うちの子はなかなか挨拶ができない」「いつから始めれば効果的なのだろう」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。

このページでは、「子供の挨拶のしつけはいつから始めるべきか」という疑問から、「挨拶ができない理由と対応策」、「反抗期に挨拶を無視された場合の親の対応」、さらには「挨拶が持つ防犯効果」まで、具体的に解説します。

乳幼児期から思春期まで、子供の心の成長段階に合わせた効果的なしつけ方や、家庭での具体的な接し方をご紹介しますので、お子さまの挨拶に関するお悩み解決にお役立てください。

子供への挨拶のしつけはいつから?生まれた時から始まっています

「挨拶のしつけをいつから行うべきか」という疑問をお持ちの保護者の方は多いですが、答えは「子供への挨拶のしつけは生まれたばかりの0歳の時から」始めてください。言葉が理解できない乳幼児であっても、親御さんが毎日お手本となることで、自然と挨拶の重要性を肌で感じ取ります。

乳幼児にはマネをする心理が強く働くため、日々の生活の中で親の行動を観察し、無意識のうちに学習しているのです。そのため、親御さんが笑顔で挨拶する姿を見せることが、何よりも効果的なしつけになります。

ただし、子供は心の成長の表れとして、ある日突然、それまでできていた挨拶ができなくなることがあります。このような一時期挨拶できない状態は、成長のステップですので、感情的になって怒るのではなく、子供の味方でいてあげることが大切です。

しつけ方として「繰り返し言って聞かせる」ことが推奨されますが、子供は親に口で教えられたからといって、すぐに態度を改められるわけではありません。

脳が発達し、言葉の意味を理解できるようになり、「やってみよう!」と思える内的な動機が生まれて、初めて子供は自主的なチャレンジを始められます。親の言葉を子供の挨拶の動機とするためには、赤ちゃんの頃から親への愛着形成をしっかりと行うことが基盤となります。

「赤ちゃん時代のしつけ(接し方)が不十分で、信頼関係を築けなかったかも」と感じる場合でも、幼児期から十分間に合います。自我が芽生える2歳児へのしつけ方や、幼児期にしつけておきたいことを参考に、日頃の子供への接し方を見直し、まずは子供との確固たる信頼関係を築くことに取り組みましょう。

子供が挨拶しない7つの理由!気持ちを理解して対応しよう

以前は挨拶ができていたのに、あるいは愛着形成ができているはずなのに、子供が挨拶できないのには、様々な理由が考えられます。まずは子供が挨拶しない7つの主な理由を知り、お子さまの気持ちを理解した上で、挨拶しやすい環境を整えることから始めてみましょう。

1家族や近所の人に挨拶をしない親のマネをしている

子供が挨拶しない最も大きな理由は、挨拶をしない親の影響です。家庭内で片方の親がきちんと挨拶をしていても、もう一方の親が挨拶をしていなければ、子供は自分にとって楽な方(挨拶をしない方)の親のマネをしやすい傾向があります。

子供は先の見通しや論理的な思考が大人に比べて苦手ですので、なぜ挨拶が必要なのか片方の親に説明されても、「だってパパ(あるいはママ)だって挨拶しないよ」と、内心挨拶の必要性を納得できません。両親が揃って行わないしつけの混乱は、子供が小さな頃は表面化しなくても、思春期になるとさらにハッキリと現れやすくなりますので、夫婦で足並みを揃えることが大切です。

2脳が未発達なため記憶力や理解力が乏しく挨拶できない

乳幼児は考えて行動にうつすことが苦手で、どちらかというとマネや感覚的な学習が得意です。楽しいことや好きなことには記憶力を発揮できても、口頭で教えられたしつけはすぐに忘れてしまうことがあります。

そのため、記憶力や理解力、先を見通す力などを司る脳が未発達なことが理由で、挨拶ができなかったり、必要な時にすぐ挨拶の言葉が出てこなかったりする子供が乳幼児期には多いです。これは成長の過程であり、子供の成長段階を理解し、無理な挨拶の強要よりも、日常の中で親が良きモデルとなるアプローチを続けることが重要です。

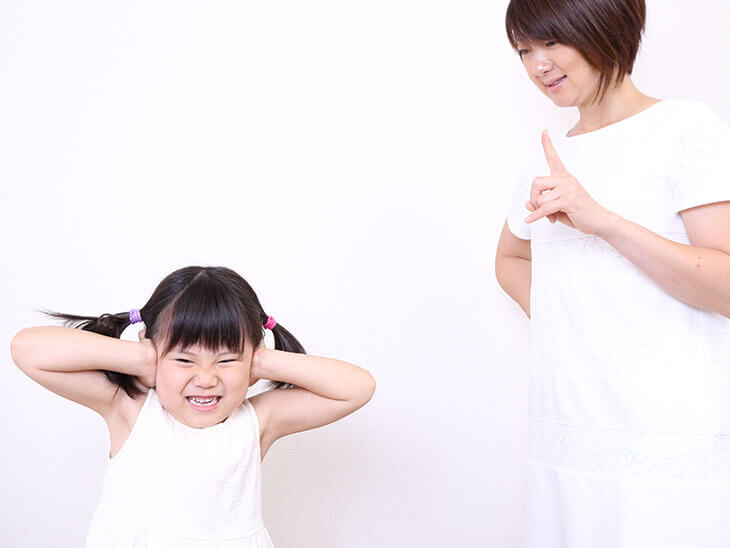

3大人しく人見知りのため恥ずかしくて挨拶できない

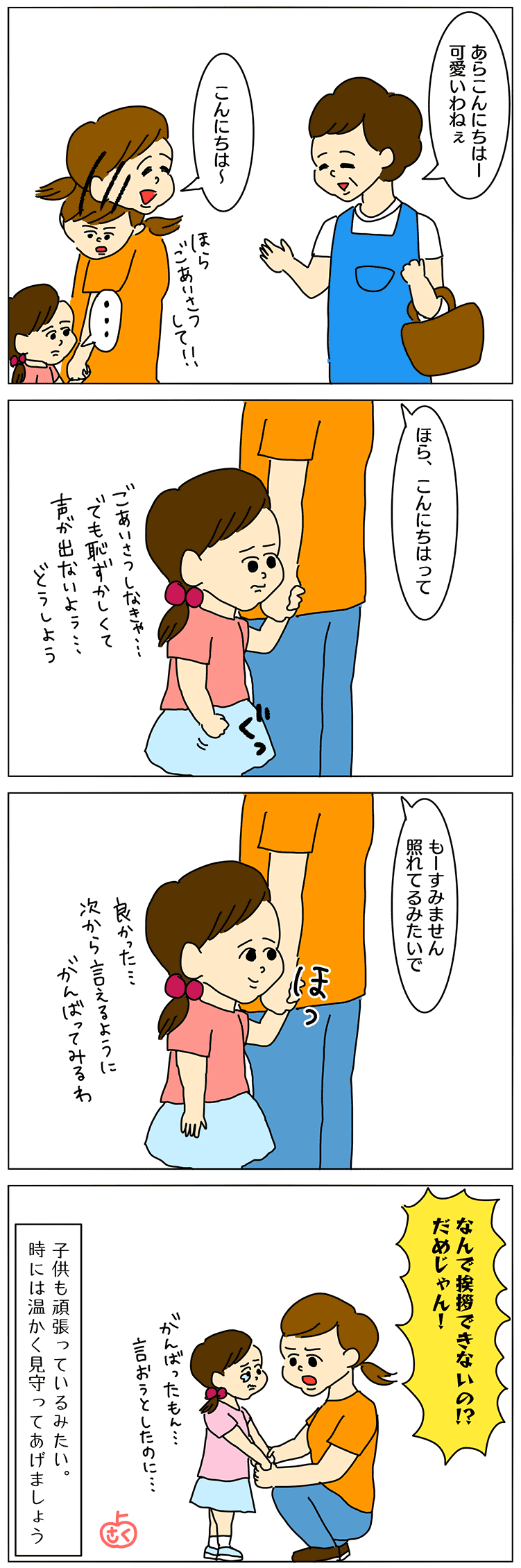

家族間や親しい友達には挨拶ができるのに、親の知り合いや顔見知りの隣人、遠い親戚などには挨拶ができないという場合、子供が人見知りをしていて恥ずかしくて挨拶できないことがあります。そのような場合、親に促されて挨拶をしたとしても、声が小さくなってしまい、親御さんがイライラしてしまうこともあるでしょう。

しかし、人見知りや内向的な性格は悪いことではありません。中高生まで内向的で外では大人しくても、親元を離れてバイトをしたり働いたりする中で、人見知りが改善して元気よく挨拶できる人に変わることはよくあります。「この子は挨拶もできない内向的な子」と、子供の性格を決めつけネガティブなレッテル貼りをするのは避けましょう。親のそうしたレッテル貼りが、かえって子供が挨拶できない状態を長く固定してしまう原因となることがあります。

4反抗期だから素直に挨拶できない

反抗期が疑われる子供が挨拶をしない場合、わざと挨拶をしていない可能性があります。「イライラするから挨拶したくない」「面倒くさいから挨拶したくない」など、子供なりの自我の表れです。中には「挨拶をしないことは許されないこと」という親や学校の先生の一方的な教え方に納得できず、反抗しているということもあります。

子供の反抗期は、親にとって、しつけの意義や子供への接し方を見直し、子供の精神年齢に合わせて調整するチャンスでもあります。子供が挨拶しないという反抗を機に、ご自身の対応を見直しつつ、まずは子供の気持ちを理解することに努めましょう。

5子供が挨拶の必要性・メリットを理解できていない

子供が挨拶をしない理由として、挨拶する意義やメリットを理解できていないというケースがあります。

これまで「挨拶しなさい」と頭ごなしに子供をしつけてきませんでしたか?

子供は頭ごなしにしつけられると挨拶の意義を心から理解できず、「怒られるから挨拶する」ということを繰り返し、大きくなってから自主的に挨拶ができない人になってしまうことがあります。挨拶をすることで「気分が良い」「相手と仲良くなれる」といったポジティブな体験と結びつけることが大切です。

6直前に嫌なことがあって気持ちがコントロールできていない

兄弟げんかをした、自分の着たい服が着られなかった、好きな公園に遊びに行けなかったなど、子供の気持ちを害することはたくさんありますが、その気持ちがコントロールできていないのに挨拶しなければならないシチュエーションに遭遇すると、子供は挨拶しないことがあります。

普段感情をコントロールできる大人でも、あまりに腹が立つと相手を無視してしまうことがあるように、感情のコントロールが苦手な子供が不機嫌で挨拶できないことがあっても、当然のことと受け止めましょう。子供の感情を優先して寄り添う姿勢が大切です。

7他のことに集中し過ぎていて挨拶できない

他のことに注意が向いている時、子供は集中力がなく挨拶が疎かになることがあります。逆に集中力のある子の場合も、集中し過ぎて挨拶をしてくれている相手の声が聞こえなくなることもあります。

大人でも何かに集中していると挨拶できないことがありますが、子供は大人以上にたくさんのことに注意を払うことはできません。例えば、食事前から食事中にかけてテレビが付いていれば、「いただきます」や「ごちそうさま」といった食事の挨拶が言えないのも、注意が分散しているためなのです。

挨拶できない子供に親がすぐに行いたい5つの対応策

挨拶は確かにしつけの基本ですが、今挨拶ができない子供の気持ちを無視して厳しくしつけると、親がいないところでは挨拶できない大人へと成長してしまいかねません。

挨拶のしつけの真の目的は、子供が自主的に挨拶をおこなえるように育てることです。脅したり、自分より力のある人の前でだけ挨拶できるフリをさせたりすることではありません。子供が自立してからも挨拶を通して毎日を気持ちよく過ごし、人間関係や社会生活、家庭生活を円満におくれるように導くことです。目先の子供の姿だけに捕らわれず、心をしっかりと見つめて挨拶のしつけを行ってあげましょう。

1夫婦で挨拶について真剣に話し合いお手本を示す

夫婦のどちらか、あるいはどちらも家庭内で挨拶をしていない場合、子供がいない時などを利用して、夫婦で真剣に家庭内や外での挨拶や挨拶のしつけについて話し合いましょう。

家庭で挨拶しない大人の場合、「家でくらい自由にしたい」と気を緩めていることが多いのですが、もしパートナーが話し合いに応じてくれなかったり、子育てについて話し合おうとすると夫婦喧嘩になったりする場合は、できている方がもう片方のパートナーや子供に積極的に大きな声で挨拶しましょう。顔と体を相手の方に向け、目を見て笑顔で挨拶すると効果的です。これが子供にとっての最良のお手本となります。

それでも改善しない場合は、親や先生など子供に関わる第三者に相談し、受けたアドバイスの結果をパートナーに伝えるのも一つの方法です。

2子供に挨拶を無理強いしたり怒ってしつけたりしない

教員としてのキャリアもある教育評論家の親野知可等さんは、内向的な子供に挨拶を強要してはいけないと提言されています。「今は外で挨拶できないけれど、いつかはできるようになる」と、大人しい子への挨拶のしつけは、パパとママが長い目で見守ることが大切です。

親は他のお友達ができることを我が子が出来ないと焦りや不安を感じがちですが、まずは子供の心の状態を認識してぐっと堪えることが大切です。同時にパパママが日ごろの挨拶を忘れてはいけません。「おはよう」「いただきます」「ごちそうさま」「いってきます」「ただいま」「おやすみなさい」といった家庭内での挨拶を両親揃ってしっかりと言いましょう。

もちろん子供に挨拶は必要なことですので、自然なタイミングで「挨拶ができたら気持ちいいね」と伝えることも忘れずに。

3子供が挨拶できたらしっかり褒めて自信につなげる

子供は欠点を指摘されると余計にそこに目が行き、コンプレックスが生まれて行動を改善しにくくなりますので、挨拶できないことを何度も怒るより、挨拶できたときに「挨拶できたね。ママ(パパ)嬉しい」と伝えた方が、子供は伸びます。

子供が挨拶できないと「何でうちの子はできないのだろう」「何がダメなのだろう」と親はしつけに自信を失ってしまいがちですが、子育ては子供のマイナス面を見つけるよりもプラス面を見つけた方が結果的に上手くいきやすいです。

子供のできないことを改善させるより、出来ることを褒めて自信をつけてあげる方が親にとっても簡単ですし、実はその方が子供の欠点は改善しやすいことを心にとめておきましょう。

挨拶について子供を褒められない場合は?

最初は手伝いができたことや洋服が自分で着られたことなど、何でもいいのでできたことを褒めて自信をつけてあげるように心がけてみましょう。いずれ挨拶についても褒めるチャンスが訪れます。

4挨拶できない子供の気持ちに寄り添って味方になる

子供の挨拶をしない態度を一方的に注意したくなるパパママの気持ちは分かりますが、子供側の理由で挨拶できない日もあることを理解しましょう。子供はお友達と喧嘩をして心が傷付いているのかもしれませんし、自分の失敗にイライラしているのかもしれません。

挨拶はとても大切でコミュニケーションの基礎ですが、子供の気持ちが他のことで害されている時にしつこく注意する必要はありません。「挨拶しようね」とサラリと促し、挨拶の大切さや重要性は、子供が落ち着いて話を聞ける日に改めて伝えましょう。常に子供の気持ちに寄り添い、一番の味方でいるという姿勢を崩さないことが、信頼関係を深めます。

5絵本や子供番組で子供に挨拶の大切さを伝える

NHKのEテレや幼児教材の中には、挨拶がなぜ必要かを子供に教えてくれるものが多々あります。「大好きなキャラクターの影響で子供が挨拶できるようになっていた」という先輩ママの声もありますので、TVやビデオを見せるのも子供の挨拶の大切さを教える間接的な方法の一つです。

また、絵本を通して子供に挨拶の大切さを学んでもらうこともできます。子供の心に響く挨拶についての1冊を親子で探してみるのも楽しいですし、図書館で色々な挨拶の絵本を借りてくるのもおすすめです。

子供に挨拶の大切さを教えよう!おすすめの挨拶絵本3選

幼稚園や保育園に置かれていることもある、子供向けの挨拶絵本をご紹介します。購入して小学校入学前後の音読練習に利用してもいいですが、図書館で色々な挨拶の絵本を借りてくるのもおすすめです。

ごあいさつ

文:なかえ よしを 絵:上野 紀子

ポプラ社

650円 + 税

「ねずみくんのチョッキ」シリーズのねずみくんの挨拶の絵本です。

ねずみくんの一日を通じて「おはようございます」「ありがとう」などのご挨拶が学べる本で幼児にも分かりやすい内容です。小さなハードブックなので子供も自分でめくり易いのもおすすめ理由の一つです。

あいさつってたのしい

文:石津 ちひろ 絵:松田 奈那子

小学館

1300円 + 税

就学前の子供におすすめの挨拶の絵本です。挨拶するとお友達が増え可愛い動物に変身する様子が描かれており、子供も大人も思わずニッコリしたくなるような内容です。

「挨拶って楽しいな」「挨拶って気持ちいいな」「挨拶って嬉しいな」と可愛い挿絵と物語で子供が挨拶の楽しさを感じてくれること間違いなしの1冊です。

挨拶絵本

文・絵:五味太郎

ブロンズ社

1400円 + 税

小学校低学年向けの本です。「こんな時どうする?」と大人と会話しながらシミュレーションゲームのように読み進める絵本。五味太郎さんの独特の絵が子供にも親しみやすさを感じさせてくれる親子で楽しめる1冊です。

普段できている挨拶を子供はすんなり答えますが、普段言わない挨拶はなかなか答えられず、家庭内でこの挨拶を子供に教えていなかったと大人が思わずハッとさせられるような内容です。

子供の反抗期に訪れる「挨拶を無視」には親も負けずに笑顔で応戦

子供の反抗期には、早ければ1歳半くらいから訪れる2歳前後の自我の芽生え(第一次反抗期)と、思春期の反抗期以外にも、わがままや叩くなどの行為が心配な4歳の反抗期や、もう反抗期は終わったはずなのにと心配される5歳の反抗期などのプチ反抗期、ギャングエイジと呼ばれる中間反抗期など、小さな反抗期を繰り返す子が多いので、挨拶が身についていないのか、わざとしないのか区別が難しいと感じるでしょう。

しかし、「反抗期が原因で親からの挨拶を無視する」と思われる時は、親側だけでも子供にして欲しい明るくお手本となる挨拶を繰り返すようにしてください。

また思春期前の子供には、本人が話しを聞ける状態の時に、挨拶を無視されて悲しかったことや挨拶の大切さを手短に伝えてください。穏やかな表情と言葉で伝えることで、子供は挨拶を無視したことを素直に反省し、自主的に改めやすくなります。

挨拶はしなければ生きていけないというものではありません。出来ると本人が得をするものです。挨拶のしつけは怒らず、子供にメリットを感じさせ、自ら挨拶したくなるようなやる気をおこさせることが大切だと常に意識しましょう。

思春期の反抗期で子供が挨拶を無視したら?

反抗期の中でも思春期は特に態度が悪化しますので、「挨拶しなさい」と毎回注意するのはおすすめできません。

とはいえ両親が黙ってしまうようでは、「挨拶なんてその程度のこと」「愛情がない」と子供に勘違いさせかねません。夫婦揃って根負けせずに笑顔で挨拶し続けることで円満に応戦しましょう。

そうすることで、どんな時でも挨拶は必要なのだと、後で振り返った時に親の姿を思い出してお手本にできますし、親も子も毎日何度もバトルにならないので楽です。

思春期であっても親が注意すべきことは、本人が体を害する夜更かしや朝寝坊、LINEやtwitterなどの子供のSNSトラブルなど沢山ありますし、それでなくても子供達は学校で注意を受けています。

家庭でしつこく言うと本当に嫌がられて反抗がエスカレートし、部屋に閉じこもって厳しいお父さんやお母さんを恨むことすらあります。とはいえ本当に伝えなければならない「自分と他人を粗末にすること」については、いくら思春期でもきちんと親が注意しなければなりません。

アイデンティティ(自己同一性)の確立に必死になっている思春期の子供に、挨拶は親が家庭で怒ってまで強制する必要のあるしつけでしょうか。いずれ自ら挨拶できるようになる時を、子供を信じて待ってあげる姿勢も親として大切なことです。

「思春期は自立までに改善すべき問題を解決する最後のチャンス」と言う人もいます。挨拶ができない子供は多少生きにくくなりますが、いずれにせよ愛情を受けて育ち、思春期にしっかり反抗して苦しむことができた子供は、しっかりと自立できる傾向があります。

ですから根負けせずに両親揃ってお手本を見せる姿勢を崩さず、いつか必ず家庭でも外でも挨拶ができる大人へと成長することを信じましょう。

子供が目を見て挨拶しないのは発達の問題が原因かも!?怒らず適切に対応しよう

子供の挨拶で親が気になるポイントの一つが「目を見ない」という点ですが、子供に「発達の問題のかけら」がある場合、目を見て挨拶できないことがあります。小児科専門の医学博士で発達に関する著書を多数執筆した平岩幹男さんは、この「かけら」の概念を提唱されています。

発達の問題のかけらって具体的にどんなこと?

- 目を合わせて話すことが苦手

- 自分なりの何らかのこだわりがある

- 話始めると止まらなくなる

- 大人しくしているだけでイライラする

- 急な予定変更に戸惑う

- 集中力が切れやすくなることがある

- 急に投げ出したくなることがある

平岩幹男さんによると、かけらの大小は別として誰もが持っていて、そのかけらが刺さって社会生活を困難にしてしまうと「障害」となるそうです。

障害となっているため診断や療育の必要がある場合もない場合も、かけらを無くそうとするのではなく、かけらに刺さらないためのトレーニングをしてあげることが必要です。ただし子供に必要なのはあくまでもトレーニングですので、怒って改めさせようとすることで、子供の心を傷つけたり親の愛情を誤解させたりしては本末転倒なのです。

子供が小さなころから挨拶の時に目を合わせられない場合、専門医の診断や療育が必要な程度でなければ、まずご家庭で子供と目を合わせる練習から始めてみましょう。

未就園の幼児の場合は、ママのホッペに子供の手をつけさせて目が合う機会を増やすことで、目を合わせることに慣れさせ、逆にホッとする瞬間になるように笑顔を絶やさず徐々に導いてあげましょう。

入園後の幼児の場合は、声をかけながらママが子供に触り、子供の表情が和らぐ場所を見つけてください。見つかったら笑顔でそこを頻繁にタッチし、その時目が合わせられたらOKです!ただし、あまりしつこいと嫌がられるので注意してください。

スキンシップを嫌がる年齢の高い子供には、相手の眉間を見ることで相手が目を見ていると錯覚することを教えてあげましょう。子供が相手の目を見て挨拶しやすくなります。

子供への挨拶のしつけは不審者撃退に繋がる!地域との繋がりと防犯効果

子供への挨拶のしつけはコミュニケーションの第一歩ですが、実はそれだけでなく地域と繋がる役割や防犯効果としても非常に役立ちます。

例えば、埼玉県のホームページによると、侵入犯(泥棒)が下見段階であきらめる最も多い理由は、「住民同士があいさつをしている」「見かけない人に声をかけている」という点です。つまり、子供の登下校の見守り等を含め、挨拶ができている地域は「防犯意識の高い地域」と侵入犯に認識されやすい傾向があります。

そのため、子供に挨拶をさせ、親自身も近隣の人達と挨拶をすることが、結果的に子供の防犯対策に繋がるのです。

最初は「こんにちは」と挨拶だけでも、「今日は暑いですね」など相手が返事をしてくれるようになり、徐々に会話が増えていきます。そうするとより一層知らない人が目立つ環境になり、防犯効果が高まるのです。

ただし、近年地域住民の交流が希薄になっている地域もありますので、地域だけに頼るのではなく、子供自身が自ら不審者に対して防衛できるように、一人で外出する年齢になったら、子供に伝わる話し方の防犯標語の「い・か・の・お・す・し」「つ・み・き・お・に」なども教えましょう。

また、子供の気質によっては警戒心が強すぎるために挨拶できないこともあります。その警戒心こそが身を守ってくれることもありますので、頭ごなしに挨拶のしつけをしようとせず、親がお手本となって近所の人に挨拶することで「この人は大丈夫!」と子供が感じられるように導いてあげることも大切です。