てるてる坊主の作り方!由来・正しい飾り方・処分方法を徹底解説

今回は、日本の晴れを願う風習であるてるてる坊主について、その由来、効果が期待できる正しい作り方や飾り方、そして処分の方法まで徹底的に詳しく解説していきます。

実は、てるてる坊主にはいくつかの注意点があり、作り方や飾り方を間違えると、雨を願う「ふれふれ坊主」になってしまい、かえって雨を呼んでしまうとも言われています。

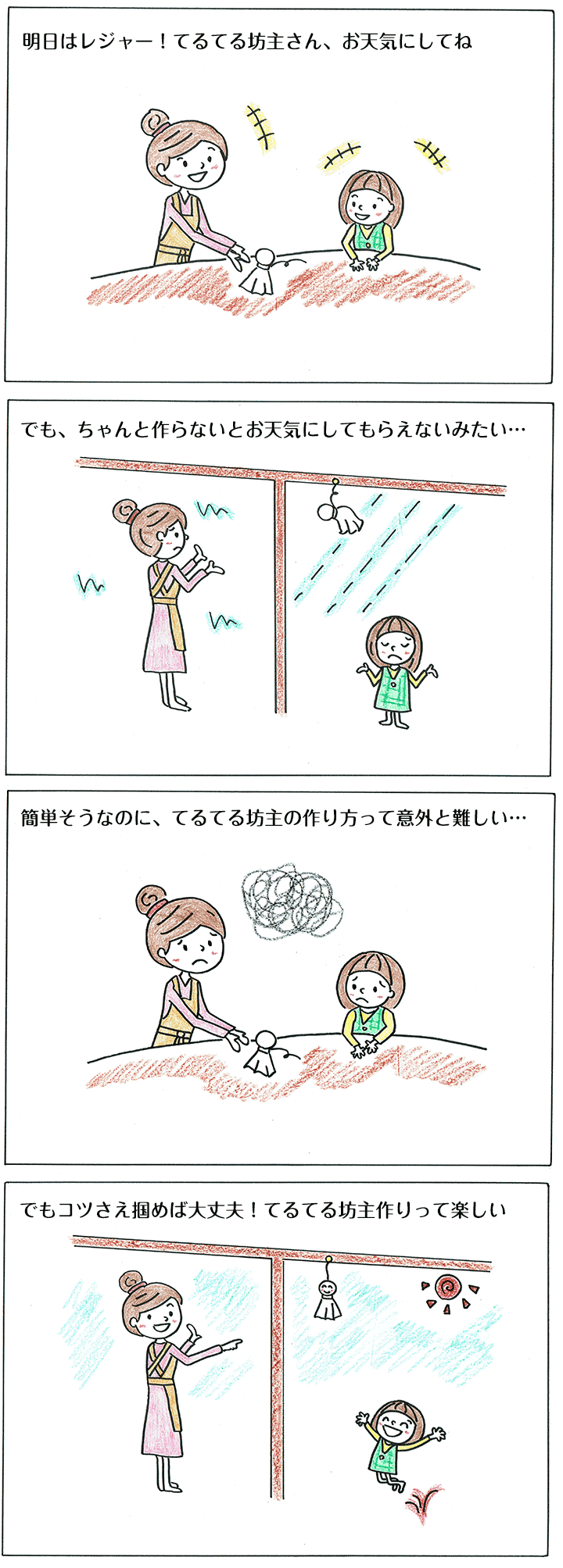

遠足や運動会など、大切なイベントの前日が雨だと、簡単な作り方で子供と一緒に作るパパやママも多いのではないでしょうか。久しぶりに作る方のために、上手に作れて効果アップが期待できるコツをご紹介します。

4コマ漫画:てるてる坊主の作り方って意外と難しい!?

てるてる坊主の由来と歴史~中国の「掃晴娘(さおちんにゃん)」

「てるてる坊主(照る照る坊主)」は、日本に古くから伝わる晴天を祈願する風習です。一般的には、白い布や紙などを使って丸い頭部のお坊さんのような人形を作り、窓辺などに吊るして雨が上がることを祈願します。

地方によっては「てれてれ坊主(照れ照れ坊主)」や「ひより坊主(日和坊主)」、「てるてる法師(照る照る法師)」など、さまざまな名前で呼ばれることがあります。

てるてる坊主のもともとの由来は、中国発祥の「掃晴娘(サオチンニャン)」という女性の切り紙人形が日本に伝わったものだと言われています。この掃晴娘は、雨を止ませて晴れをもたらすと言い伝えられていました。

日本でてるてる坊主の風習が文献で確認できるのは江戸時代が最初ですが、それよりもっと古い年代から風習として根付いていたとする説もあります。

効果アップが期待できる!正しいてるてる坊主の作り方・飾り方の4つのポイント

「てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ」という童謡にも歌われているように、てるてる坊主は昔から子供たちに親しまれてきましたが、願掛けの効果アップに繋がると言われている正しい作り方や飾り方には、いくつかの注意点があります。ここでは、その4つのポイントをご紹介します。

1色は白が基本!黒や濃い色は「ふれふれ坊主」になるかも

てるてる坊主はまっさらな白色で作ると、お願いが叶いやすいとされています。白い色は太陽や晴天を連想させ、清浄なイメージがあるためです。

逆に、嵐や雨を連想させる黒色や濃い色は、雨を呼ぶ「ふれふれ坊主」を作るときに使う色だと言われています。カラフルな布でおしゃれに作りたい場合は、パステル調の淡い色や、白い部分が多い柄物を選ぶことをおすすめします。

2顔はのっぺらぼうで吊るす!左目は晴れたら書き足す

てるてる坊主は、願掛けをする前は顔をかかない「のっぺらぼう」の状態か、片目(一般的に向かって右側、または利き腕側)だけを入れるのが本来の習わしです。これは、縁起物の「ダルマ」と同じように、願いが叶ったら残りの目を書き入れるという風習に基づいています。

「目」と「願」の音が似ているため、先に両目を入れてしまうと願いが叶わない、または「もう願いが叶った」と見なされてしまう、などの諸説があります。

もし、のっぺらぼうや片目のてるてる坊主を怖がる小さなお子様と作る場合は、願いが叶うように可愛らしい表情を描いてあげても良いでしょう。ただし、残りの片目は晴れた後に書き入れることをおすすめします。

3頭の向きをチェック!頭が下だと雨乞いになるかも

てるてる坊主を吊るす際に非常に重要なのが、頭の向きです。晴れを願うてるてる坊主は、必ず頭が上になるように吊るしてください。

頭が下を向いている状態は、雨乞いをする「ふれふれ坊主」の姿になってしまうと言われています。農作物のために雨を願う場合以外は、頭が上向きになっているか注意して飾りましょう。

4吊るす場所に注意!太陽を望む南側の窓辺や軒下に飾る

てるてる坊主は一般的に窓辺に飾りますが、最も理想的なのは太陽の光がよく当たる南側です。太陽を望むことができない場所に飾ると、祈願が通じにくいと言われています。

正式には屋外の軒下に飾る風習ですが、雨ざらしになるのを避けたい場合や、集合住宅などで屋外に飾るのが難しい場合は、屋内の南側の窓辺やカーテンレールなどに、てるてる坊主の顔を外側に向けて吊るすようにしましょう。

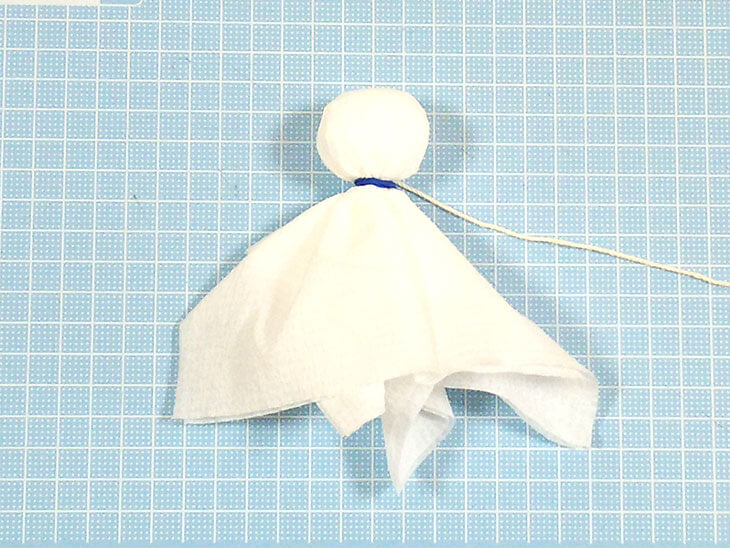

キッチンペーパーやティッシュで手軽に作れる!基本のてるてる坊主の作り方

ここでは、家庭で手に入りやすいキッチンペーパーやティッシュを使った、基本のてるてる坊主の簡単な作り方をご紹介します。

特にお子様と作るときは、先走って顔を描いてしまわないように、パパやママが顔入れのタイミングを教えてあげてくださいね。

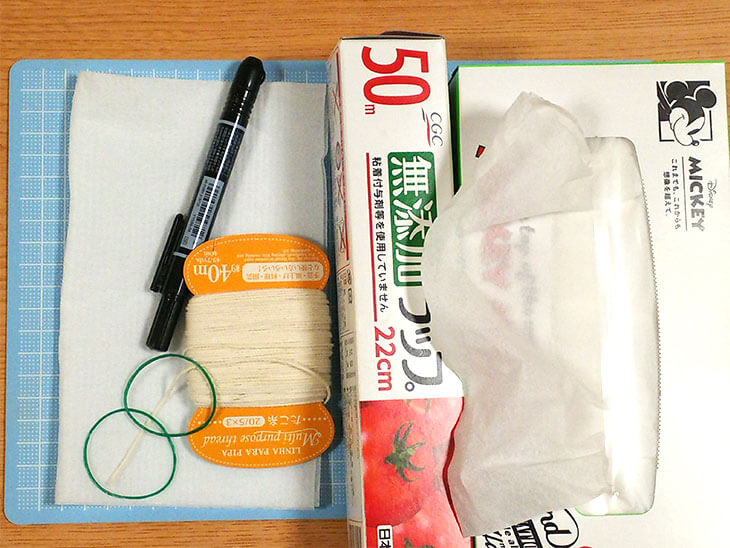

キッチンペーパー製てるてる坊主の材料

- キッチンペーパーまたはティッシュ(白)

- サランラップ(頭の詰め物用)

- 輪ゴム

- タコ糸(吊るし紐)

- 油性ペン(顔入れ用)

頭の部分に新聞紙やチラシを丸めて詰める方も多いのですが、重さで頭が下を向きやすくなるため注意が必要です。ラップを丸めたものは軽く、復元力もあるため、ふっくらと丸い頭部を作りやすく、頭が上を向きやすいのでおすすめです。

キッチンペーパー製てるてる坊主の簡単な作り方

-

ラップを適量使い、クシャクシャと丸めて、てるてる坊主の頭の土台を作ります。

ラップを適量使い、クシャクシャと丸めて、てるてる坊主の頭の土台を作ります。 -

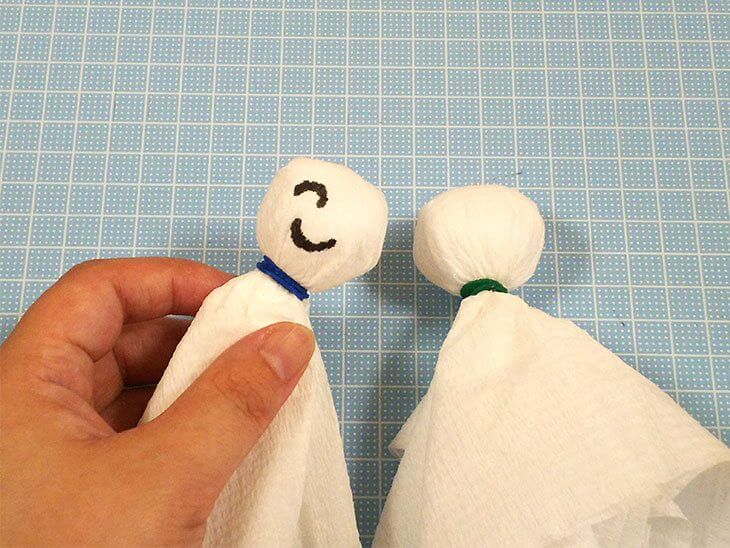

ラップで作った土台をキッチンペーパーで包み、シワが寄らないように整えます。輪ゴムで首元の部分を止め、この時一緒にタコ糸を首に結び付けます。吊るすヒモは首につけるのが一般的な作り方です。これで基本ののっぺらぼうのてるてる坊主が完成です。

ラップで作った土台をキッチンペーパーで包み、シワが寄らないように整えます。輪ゴムで首元の部分を止め、この時一緒にタコ糸を首に結び付けます。吊るすヒモは首につけるのが一般的な作り方です。これで基本ののっぺらぼうのてるてる坊主が完成です。

お好みで片目(向かって右側など)だけを描き入れましょう。左目は晴れるまで入れないように注意してください。可愛らしくニッコリとした表情にすると、お願いを聞いてくれそうな気がしますね。

てるてる坊主の首元のゴムが気になる場合は、マスキングテープやリボンで隠すと、より可愛らしい仕上がりになります。

頭が重いと下を向きやすくなります。もし吊るした時に頭が下を向いてしまう場合は、頭の詰め物を軽くして頭部を小さく作り、スカート部分を大きく長くすることでバランスが取れ、頭が上を向きやすくなりますので試してみてください。

ティッシュのように特に軽い素材を使う場合、ラップを詰めても上を向かないことがあります。その場合は、吊るしヒモを首から通し、頭頂部にマスキングテープなどで固定することで、頭が下がるのを防げます。

可愛いくアレンジできる!布製てるてる坊主の作り方

ティッシュやキッチンペーパーで作る基本のてるてる坊主に対し、布を使うと刺繍や装飾など、さまざまなアレンジが楽しめます。

目鼻などのパーツを刺繍で縫い付ける場合は、丸く形作ってから位置がずれないように縫い付けると、しっかりとした仕上がりになります。

ここでは、小さなお子様でも簡単に目入れや飾り付けができるように、フェルトを使った布製てるてる坊主の作り方をご紹介していきます。

布製てるてる坊主の材料

- 白い布(布巾やハンカチなど)

- サランラップ(頭の詰め物用)

- 輪ゴム

- タコ糸(吊るし紐)

- フェルト(飾り付け用)

- コットンレースやリボン(首飾り用)

- 両面テープまたは手芸用ボンド

手軽に作りたい場合は、100円ショップで手に入るシールフェルトや目玉シール、リボンなどを活用すると簡単にアレンジできます。特に、つけまつげや動眼タイプの目玉シールを使えば、パッチリおめめやキョロキョロおめめの愛嬌あるてるてる坊主が作れます。

布製てるてる坊主の作り方

布製のてるてる坊主の作り方は、キッチンペーパー製の基本の作り方と同じ手順です。布を準備し、ラップの土台を包み、首を輪ゴムと糸で結びます。

その後、フェルトで目などのパーツを作り、レースやリボンと一緒に両面テープや手芸用ボンドで飾りつければ、写真のような王様やお姫様風の可愛いてるてる坊主が簡単に作れます。この方法なら、刺繍が難しい小さなお子様でも楽しく作れるのでおすすめです。

顔のパーツは、晴れを願う間は片目だけをつけ、願掛けが叶った後に残りの片目を子供につけさせてあげましょう。

布で作るとスカート部分に程よい重みが出るため、頭がきれいに上を向きやすくなります。もし下を向いてしまう場合は、吊るしヒモを首ではなく、頭頂部にしっかりと縫い付けると安定します。

イベントに最適!ビニール製巨大てるてる坊主の作り方

「どうしても明日は晴れて欲しい!」という切実な願いを込めるなら、窓辺にたくさん吊るすか、巨大なてるてる坊主を手作りするのも良い方法です。

ただし、写真のような超巨大てるてる坊主を屋外に飾る場合、強風で飛ばされると危険ですので、天候や風の様子を見て、強風の場合は屋内の窓際に移動するなど、安全に十分配慮してください。

手軽に巨大サイズのてるてる坊主を作りたい場合は、スーパーなどで手に入るレジ袋(ビニール袋)を使うのがおすすめです。紙や布よりも比較的簡単に大きな作品が作れますし、ビニール製なので雨にも強いため、軒下に吊るすのに適しています。

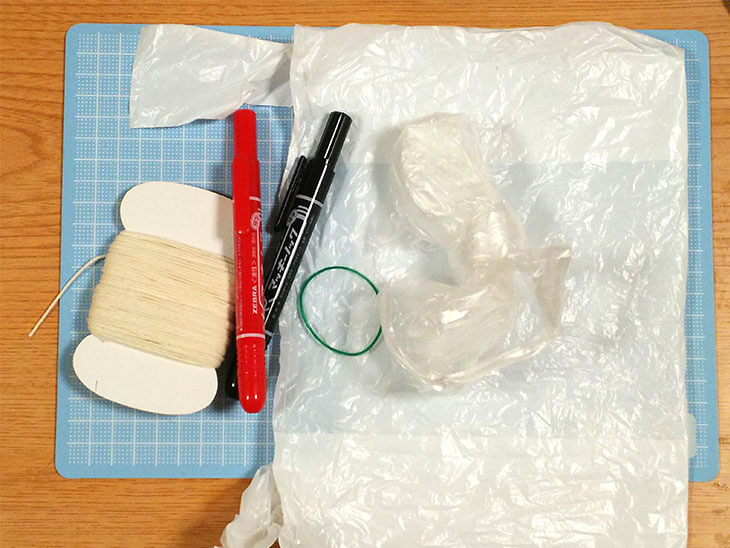

巨大てるてる坊主の材料

- レジ袋またはゴミ袋(白色で絵柄が少ないもの)数枚

- 輪ゴム

- タコ糸(吊るし紐)

- サインペン

使用する袋は、できるだけ絵柄や店名が入っていない、真っ白なビニール袋を選ぶと、てるてる坊主の白いイメージに近くなります。

頭に詰めるものも、ビニール製のレジ袋を丸めて使うと軽くて扱いやすいです。また、新聞紙やシュレッダーごみなども利用できますが、軽いビニール袋を詰め物にするのは、廃材のリサイクルにもなって一石二鳥です。

巨大てるてる坊主の作り方

-

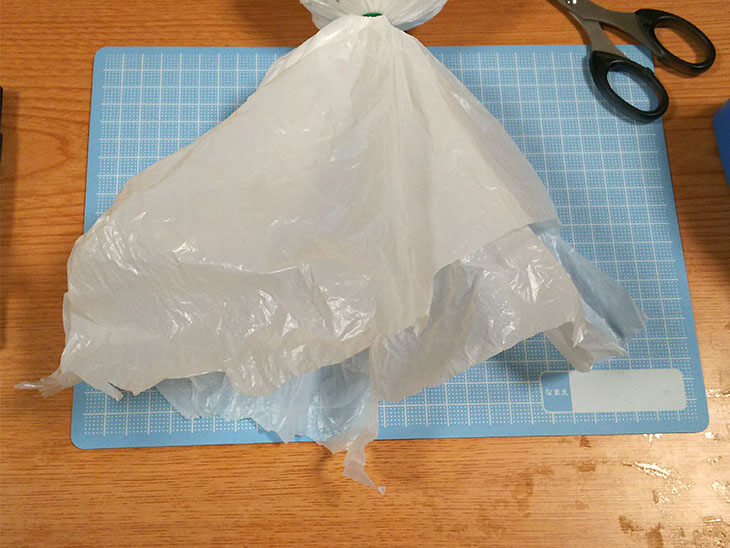

ビニール製のレジ袋やゴミ袋は、そのまま使うと持ち手の部分が耳のようになってしまいます。一度裏にひっくり返し、両角を三角に折ってセロハンテープで止めておくと丸い形に近くなります。

ビニール製のレジ袋やゴミ袋は、そのまま使うと持ち手の部分が耳のようになってしまいます。一度裏にひっくり返し、両角を三角に折ってセロハンテープで止めておくと丸い形に近くなります。 -

袋を元に戻し、頭に詰めるためのレジ袋などをクシャクシャと丸めて袋に詰めます。首の部分を輪ゴムで止め、スカート部分をハサミで切りそろえて、頭頂部にぶら下げるための紐をつけたら完成です。

袋を元に戻し、頭に詰めるためのレジ袋などをクシャクシャと丸めて袋に詰めます。首の部分を輪ゴムで止め、スカート部分をハサミで切りそろえて、頭頂部にぶら下げるための紐をつけたら完成です。

巨大てるてる坊主はビニール製なので、サインペンが滲みにくいため、顔の表情をつけやすくなります。

可愛らしい表情にしたい場合は、目の位置を頭の中心より少し下に、口は目からあまり離さないように描くと、赤ちゃんのような愛嬌のある顔立ちになります。眉毛をつける場合は、中心より上に描くようにすると良いでしょう。

折り紙で簡単工作!お顔が可愛いてるてる坊主の作り方

吊るすタイプではない、飾って楽しめるてるてる坊主を作りたい場合は、折り紙での工作がおすすめです。棚などに置いて飾ることで、小さなお子様でも完成後に触って楽しむことができます。

折り紙で作るてるてる坊主の材料

- 折り紙(白色や淡い色)

- 色鉛筆またはサインペン(顔描き入れ用)

材料は折り紙と顔を描く筆記用具だけと、手軽に始められます。

折り紙で作って遊ぼう!てるてる坊主の折り方

-

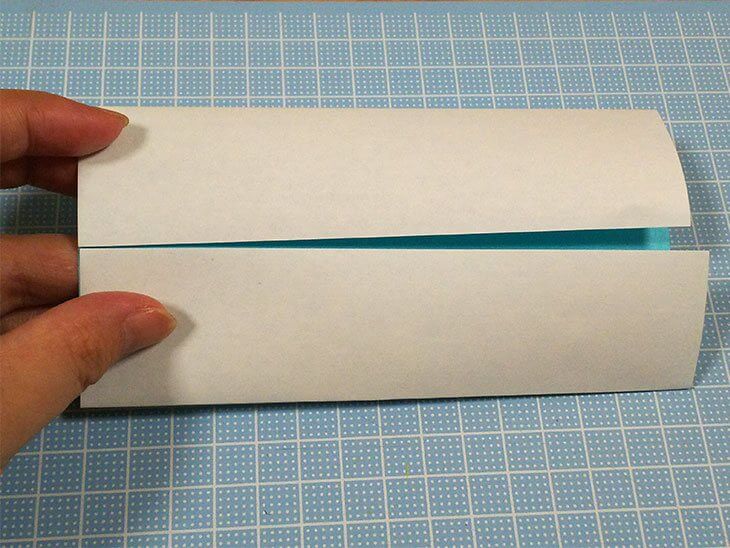

折り紙を裏にして半分に折り、中心線をつけます。その後、色が内側になるようにして、上下を中心線に向かって折ります。

折り紙を裏にして半分に折り、中心線をつけます。その後、色が内側になるようにして、上下を中心線に向かって折ります。 -

全体の長さの約3分の1程度で、左側を右側に横向きに折ります。

全体の長さの約3分の1程度で、左側を右側に横向きに折ります。 -

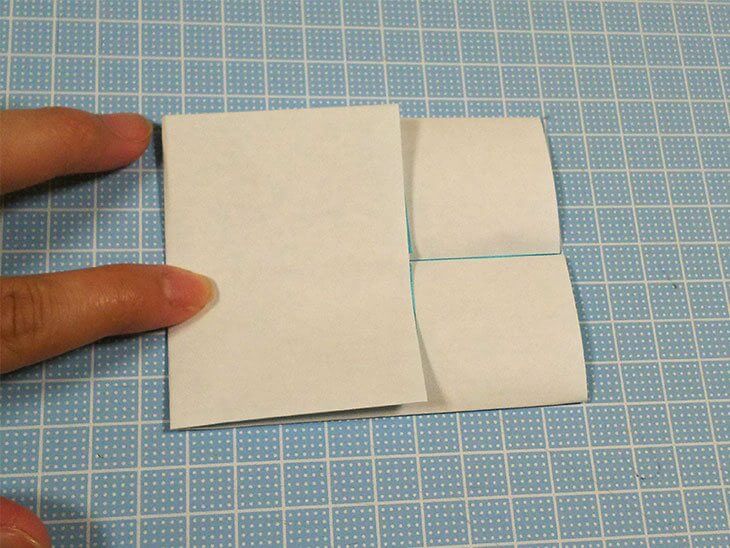

左側を一度開き、右端のスカートになる部分を、上下に広げて折り開きます。

左側を一度開き、右端のスカートになる部分を、上下に広げて折り開きます。 -

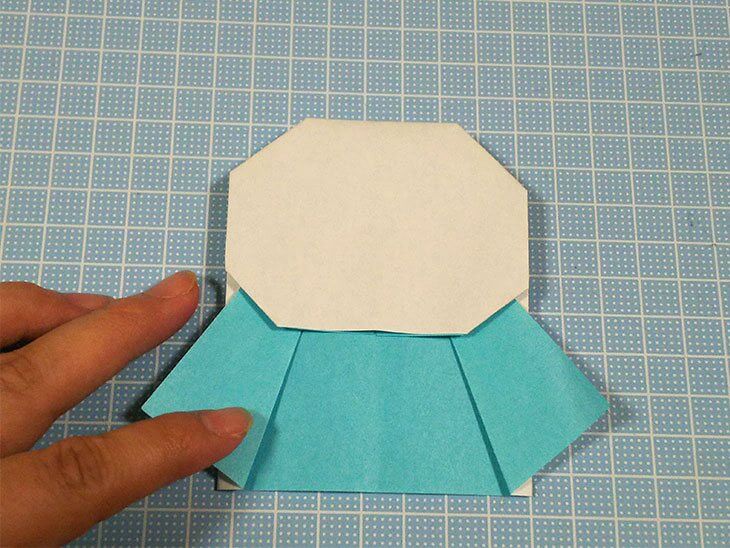

左側を元の折りたたんだ状態に戻し、四隅を裏側に折り返して頭部の丸みを作ると、てるてる坊主の原型の完成です。

左側を元の折りたたんだ状態に戻し、四隅を裏側に折り返して頭部の丸みを作ると、てるてる坊主の原型の完成です。 -

お子様の好きなように可愛く目鼻を書き入れたら、折り紙のてるてる坊主の完成です!

お子様の好きなように可愛く目鼻を書き入れたら、折り紙のてるてる坊主の完成です!

完成した折り紙のてるてる坊主は、棚などに飾って楽しんだり、裏側にヒモをセロハンテープで止めてガーランドのモチーフにしたりと、様々なアレンジができます。

心を晴れやかに!毛糸で作るてるてる坊主のキーホルダーストラップの作り方

丸々として愛らしいてるてる坊主は、キーホルダーやストラップのモチーフとしても人気です。「いつも心が晴れやかになるように」という願いを込めて、手作りしてプレゼントするのも素敵ですね。もちろん、親子で一緒に手作りを楽しむのもおすすめです。

てるてる坊主のキーホルダーストラップの材料

- アクリル毛糸またはコットンヤーン(白や淡い色)

- リボン

- 目玉シール(動眼タイプなど)

- フェルト(口などのパーツ用)

- キーホルダーストラップ金具

- 鈴(お好みで)

- 手芸用ボンド

キーホルダーの金具や目玉シールなどの材料は、ほとんどが100円ショップで購入できます。人気商品のため売り切れている場合もありますので、見かけたらチェックしてみてください。

豆知識:てるてる坊主は頭に毛がないことから「ケガない」という語呂合わせで、交通安全の縁起担ぎグッズとしても人気があります。東日本大震災の復興を願う「幸せの黄色いてるぼうストラップ」なども話題になりました。

毛糸の種類(アクリル毛糸やコットンヤーンなど)や色を変えることで、てるてる坊主の仕上がりの印象が変わります。余り毛糸などを活用して、手作りのキーホルダーストラップを楽しんでください。

てるてる坊主のキーホルダーストラップの作り方

-

指を4本揃えて、毛糸を30回程度クルクルと巻き付けます。

指を4本揃えて、毛糸を30回程度クルクルと巻き付けます。 -

巻き付けた毛糸の上の部分を別の紐でしっかりと縛って止め、輪の下側をハサミで切り離します。

巻き付けた毛糸の上の部分を別の紐でしっかりと縛って止め、輪の下側をハサミで切り離します。 -

結び目を内側にしてひっくり返し、丸みをつけて頭部を形作ります。その後、首の部分を毛糸で結びます。

結び目を内側にしてひっくり返し、丸みをつけて頭部を形作ります。その後、首の部分を毛糸で結びます。 -

スカート部分をハサミで切り揃えます。首の結び目部分にリボンを巻き、目玉シールやフェルトで作った顔のパーツを手芸用ボンドでしっかりと付けます。

スカート部分をハサミで切り揃えます。首の結び目部分にリボンを巻き、目玉シールやフェルトで作った顔のパーツを手芸用ボンドでしっかりと付けます。 -

頭の結び目部分にキーホルダーストラップと鈴をつけたら、てるてる坊主のキーホルダーストラップの完成です。

頭の結び目部分にキーホルダーストラップと鈴をつけたら、てるてる坊主のキーホルダーストラップの完成です。

アクリル毛糸を使うとふっくらとした印象になりますが、コットンヤーンを使うとまた違ったナチュラルな印象のてるてる坊主が作れます。

雨をインテリアで楽しんで!てるてる坊主のガーランドの作り方

てるてる坊主をインテリアとしてお部屋に飾るなら、季節感のあるガーランドはいかがでしょうか?爽やかなブルー系を基調に作ると、特に梅雨時の憂鬱な気分を吹き飛ばす、涼しげな雰囲気を演出できます。

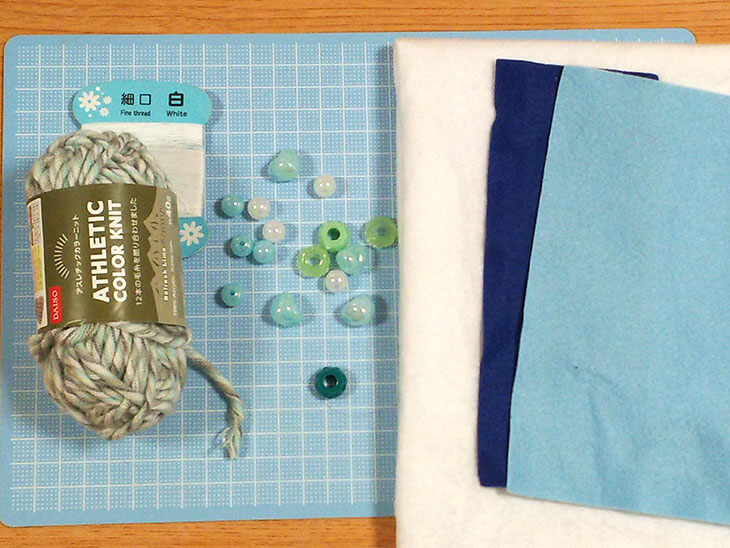

てるてる坊主のガーラントの材料

- フェルト(白、水色、青など)

- コットンヤーン、麻ヒモ、またはタコ糸(ガーランドの紐)

- ビーズ(水滴や飾り用)

- 縫い糸、針

ガーランドの紐は、コットンヤーンの他に、麻ヒモやタコ糸を使っても可愛らしくおしゃれな仕上がりになります。

てるてる坊主のガーランドの作り方

-

フェルトを、てるてる坊主、雨のしずく型、雲の形など、お好みのモチーフや数だけ切り出します。

フェルトを、てるてる坊主、雨のしずく型、雲の形など、お好みのモチーフや数だけ切り出します。 -

コットンヤーンなどの紐にビーズを通し、切り出したフェルトのモチーフをバランスを見ながら縫い糸で結び付けていけば、てるてる坊主ガーランドの完成です。

コットンヤーンなどの紐にビーズを通し、切り出したフェルトのモチーフをバランスを見ながら縫い糸で結び付けていけば、てるてる坊主ガーランドの完成です。

窓辺に飾ると、風や人の動きでモチーフがユラユラと揺れて涼しげです。モチーフにオレンジ色の太陽などを取り入れると、差し色の効果でグッと華やかな印象になります。

フタを開けたら子供が大喜び!てるてる坊主のキャラ弁の作り方

てるてる坊主のモチーフは、梅雨から夏にかけての季節感のあるお弁当(キャラ弁)にも応用できます。梅雨の時期に遠足などの行事がある場合は、お弁当でも晴れを祈願してみてはいかがでしょうか。

写真のキャラ弁は、ご飯を握っててるてる坊主やカエルのお顔の形を作り、海苔やチーズを切って目鼻をつけた、比較的簡単な作り方です。空いた部分におかずを詰めて完成です。

お弁当作りのコツ:ご飯の形でキャラ弁を作る場合は、カラフルなシリコンカップなどを使って仕分けをすると、おかずと味が混ざるのを防げます。また、余計な空間が埋まって見栄えが良くなる効果もあります。

ご飯とおかずを別容器に入れる場合は、大きめにラップを切っておにぎりを頭にてるてる坊主を作り、ラッピングタイで首の部分を可愛らしく止めるという手もあります。

てるてる坊主作りにおすすめの材料は?

江戸時代には白い布で作られていたてるてる坊主ですが、現代では身近なさまざまな材料を使って作ることができます。主な材料は以下の通りです。

- 白い布(ハンカチ、タオルなど)

- ティッシュ

- お花紙

- キッチンペーパー

- ビニール袋(レジ袋、ゴミ袋など)

- 不織布

- フェルト

- 毛糸(編みぐるみなど)

ご家庭で一番手軽に作れるのはティッシュやキッチンペーパーでしょう。ただし、屋外の軒下などに吊るす場合は、雨に強いビニール袋を選ぶのがおすすめです。

手芸が得意な方や、長く飾りたい方は、毛糸を使った編みぐるみのてるてる坊主を作ってみるのも良いですね。

てるてる坊主の処分方法~願いが叶ったら感謝を込めて

てるてる坊主は、願いが叶い雨が上がったら、窓辺から降ろして感謝の気持ちを込めて残りの片目(左目)を書き入れます。その後、お酒を頭から少しかけてお清めしてから処分するのが昔ながらの一般的な作法とされています。

昔は川に流したり、燃やしたりして天に返していましたが、現代では自治体のルールに従ってゴミとして処分するのが適切です。

お子様が作ったてるてる坊主を処分する際は、物を大切にする気持ちを育むためにも、紙などで包み、お子様に「ありがとう」「バイバイ」とお別れをさせてから、こっそりとゴミとして処分すると良いでしょう。

なお、てるてる坊主はあくまでも晴れを願う風習であり、必ずお願いを叶えてくれるものではありません。一生懸命作っても雨が降ることはありますので、その時はパパやママが雨が降ることの必要性(作物が育つ、水がめが潤うなど)を教えてあげましょう。

雨が降って願いが叶わなかった場合でも、てるてる坊主を叩くといった古い風習に従うのではなく、「次回はお願いね」と優しく声をかけて、気持ちの切り替えを促すのが現代ではふさわしい対応と言えます。