ペットボトル工作の幼児人気NO1!割れないキラキラスノードームを作ろう

ペットボトル工作で幼児におすすめの手作りおもちゃの代表と言えば、スノードームです。本物のスノードームはガラスでできていることが多いため、幼児に持たせると落として割ったり、振り回したりしてしまわないか心配になりますよね。

でも今回工作するスノードームはペットボトルで出来ていますので、落としても割れる心配がなく、安全に幼児も遊べます。廃材を利用したエコな工作は、夏休みの小学生の自由研究工作にもおすすめですし、雨の日の室内遊びにもぴったりです。

ペットボトル製のキラキラスノードームの材料と知育効果

ペットボトル工作で幼児が遊ぶスノードームを作る時は、幼児が持ちやすい短めのペットボトルや、350mlサイズを選ぶのがおすすめです。

また、材料には炭酸飲料のペットボトルを使いましょう。炭酸用ボトルは耐久性が高く、表面に凹凸があまりないため、中身のキラキラがよりクリアに見やすいというメリットがあります。

- ペットボトル(炭酸飲料用がおすすめ)

- ビニールテープ(またはガムテープ)

- 洗濯のり(PVA入りのものが望ましい)

- ラメ、スパンコール、ビーズ(沈降速度の違うものを組み合わせるのがおすすめ)

- 水(水道水または精製水)

- はさみ

ビニールテープは、幼児が誤ってキャップを開けて中身をこぼしてしまうのを防ぐために、フタを開かないように固定するのに使います。ガムテープでも代用できます。

また洗濯のりは、水だけだと中のラメなどがすぐに沈んでしまうのを防ぎ、ゆっくりと舞い落ちるようにするための粘度調整役として使います。100均グッズだけを使うハーバリウムやスライム作り方にも使える材料としても知られています。

ラメやスパンコール、ビーズなどのキラキラ用品は、スノードームの中に入れることで、視覚的な刺激となり、幼児の好奇心を引き出します。大きさや重さが違う素材の物を入れると、スノードームの中で落ちる速度が違ってよりキラキラ感が楽しめます。

水は水道水でも大丈夫ですが、スノードームを長持ちさせたい場合や水の濁りを防ぎたい場合は、ドラックストアで販売している精製水を使うのもおすすめです。ハサミはビニールテープを切るのに使います。

ペットボトル製のキラキラスノードームの作り方手順

ペットボトル工作を幼児と楽しむ際は、特に小さなラメやビーズを幼児が誤って飲み込まないように、保護者の方が十分に注意しながら作業を行って下さい。

スノードームの作り方はとっても簡単で、材料が揃っていれば30分以内で作ることができます。手軽に作れるので、初めての工作にもおすすめです。

1ペットボトルにラメやスパンコールやビーズを入れる

ペットボトルの飲み口からラメやスパンコール、ビーズなどを入れていきます。卵の殻を洗って乾燥させて細かく砕けば、雪のように見えるので、クリスマス用のスノードームの工作にぴったりです。

たくさん入れた方が傾けた時にキラキラして綺麗なので、ペットボトルの五分の一ぐらいは入れた方がいいでしょう。

2ペットボトル半分に水を入れる

ペットボトルの飲み口から半分ぐらいになるように水を入れます。この時、中のラメなどの素材が舞う様子を見て、足りないようならまた素材を足すなど、微調整を行いましょう。

3洗濯のりをゆっくり入れる

写真のようにペットボトルを傾けながら、洗濯のりをゆっくり泡立てないように入れていきます。

水と洗濯のりを1対1の割合で作ると、比較的ゆっくりとした動きになりますが、割合を変えるとスノードームの粘度やラメの動きが変わりますので、お好みに合わせて試してみて下さい。

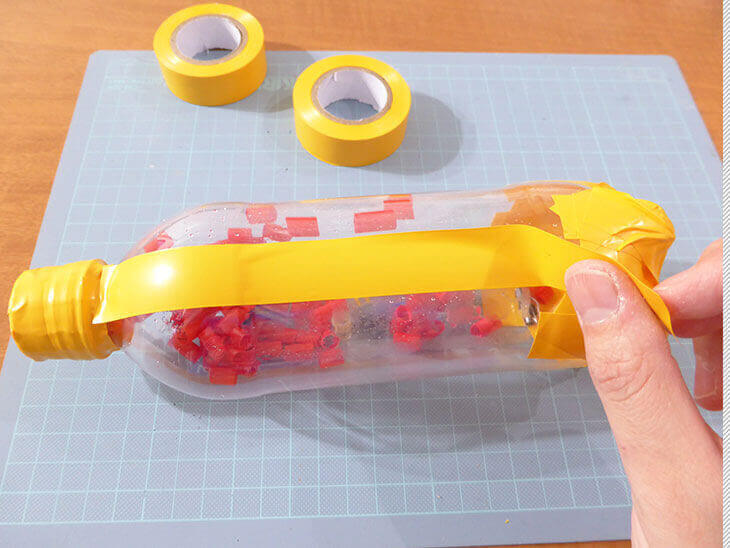

4ビニールテープでキャップを固定する

水と洗濯のりをペットボトルの上まで入れたら、しっかりとキャップを閉めてビニールテープで固定します。

この時、幼児が中身を開けたがることを想定して、キャップが外れないよう2重にビニールテープを貼りましょう。中身が漏れ出さないよう、完全密封を意識することが重要です。

5手作りペットボトルスノードームの完成!

あっという間に幼児が喜ぶオリジナルのペットボトルスノードームの完成です!逆さまにして戻すと、中のラメやスパンコールがキラキラ舞い落ちます。

単純なおもちゃですが、幼児にはそのキラキラがとても魅力的らしく、想像以上に楽しく遊んでいました。外側にペイントしたり、キャラクターのシールを貼ったりすれば、まだまだアレンジできそうなおもちゃですよね!

ペットボトルが新幹線に!聴覚と視覚を刺激する幼児向けガラガラおもちゃ

ペットボトルで工作した幼児用のガラガラおもちゃの作り方を続けてご紹介します。今回は新幹線が大好きな子供なら誰もが知っている「ドクターイエロー」をモチーフに作ってみました。

幼児は音が出るおもちゃが大好きですよね。ペットボトルにお米やビーズなどを入れて音を鳴らし遊ばせる方法にプラスして、幼児に人気の新幹線のデザインを工作してみたところ、子供に大ウケしました!

プラバンを使えば、知育にもなる新幹線のおもちゃを手作りできますので、セットで作って子供にプレゼントするのもおすすめです。

ペットボトル製のガラガラおもちゃの材料と知育効果

幼児用ガラガラおもちゃを工作するのに使ったペットボトルは、500mlの炭酸ペットボトルです。スノードームと同様に、幼児の手でも持ちやすいサイズ感が重要です。

ただし、1~2歳の手の小さな幼児に作る場合は、ヨーグルトドリンクなどの入った小さくて持ちやすいミニサイズのペットボトルを使うのも良いでしょう。

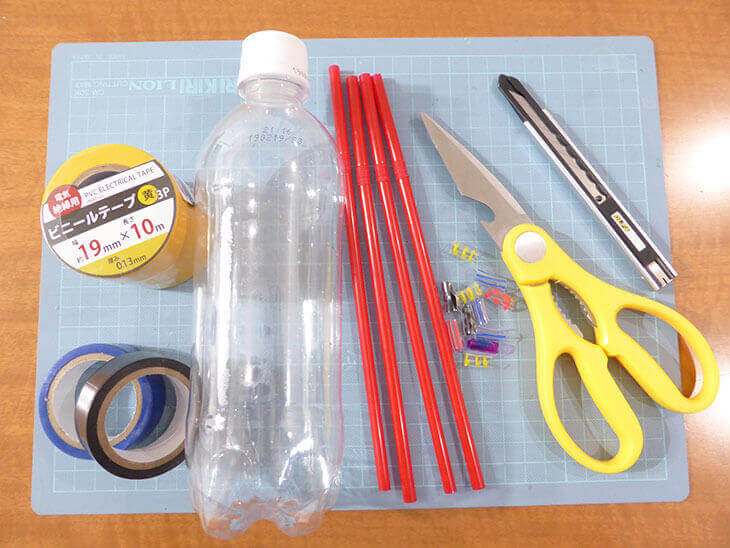

- ペットボトル

- ビニールテープ(装飾用)

- ストロー(音を出す材料)

- ビーズや米、小豆など(音を出す材料)

- はさみ

- カッター

- カッターマット

ビニールテープは100均で購入できます。今回は新幹線のドクターイエローをモチーフにしたので、黄色と青と黒の三色を使っています。装飾に使うことで、おもちゃの耐久性も上がります。

ストローは切って中に入れることで、カシャカシャという軽快な音を出してくれます。ビーズや米、小豆など、中に入れる素材や量によって音色が変わるため、色々試すことで、聴覚を刺激する知育効果が高まります。

はさみはストローやビニールテープを切るのに使います。カッターとカッターマットは、新幹線の窓や細かいラインを切るのにあれば便利ですが、油性マジックやシールで代用することも可能です。

ペットボトル製のガラガラおもちゃの作り方手順

ペットボトル工作では、幼児が喜ぶ新幹線以外の色々なガラガラおもちゃを作ることができます。

今回は新幹線のガラガラおもちゃの作り方を紹介しますが、新幹線に興味がない幼児の場合は、ビニールテープの色やデザインを変えて、その子の好きなモチーフ(動物や車など)のガラガラおもちゃを作ってあげましょう。

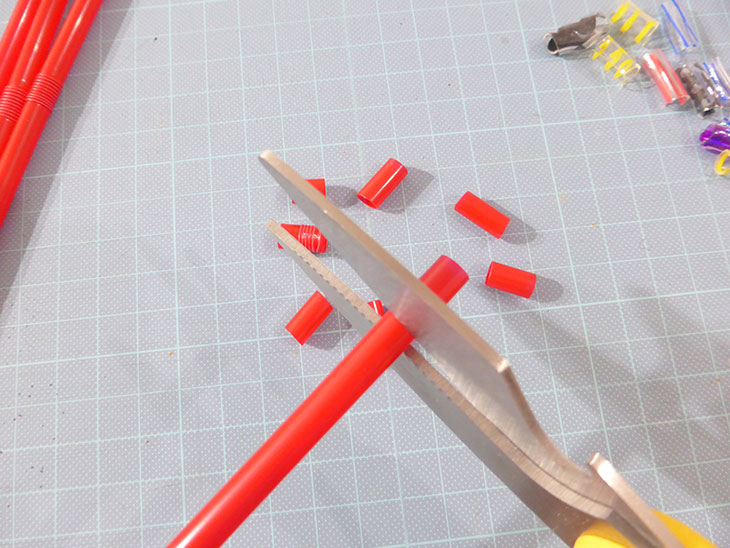

1ストローを1cmほどにカットする

まずはペットボトルの中に入れる物を作ります。ストローをだいたい1cm~1.5cmほどにカットします。

はさみを使用するので、幼児と一緒に工作する場合は幼児がはさみに触らないように注意しましょう。また、細かく切ったストローやビーズを口に入れないよう、細心の注意を払いながら作業して下さい。

2ペットボトルにカットしたストローとビーズを入れる

ペットボトルの中に1でカットしたストローとビーズを入れ、しっかりとフタを閉めます。中に入れる物の素材や量によって音色が変わるので、色々試してみて下さい。

フタは後でビニールテープで固定するため、一旦しっかり閉めるだけで大丈夫です。

3ペットボトルにビニールテープを貼っていく

ペットボトルに土台の色になるビニールテープを貼っていきます。最初にフタと底を埋めるように貼り、その上からボディーを貼っていくと、キレイに全体を覆えます。

フタが開かないように、この段階でしっかりとビニールテープで固定しましょう。

4隙間無くビニールテープを貼ってカラーペットボトルを作る

全体をビニールテープで埋めると写真のように黄色いペットボトルの土台ができます。

他のテープでもできますが、ビニールテープは伸びて底やフタの凹凸があるところでもフィットして貼りやすいので、ペットボトル工作にはビニールテープがおすすめです。また、耐久性が増し、幼児が乱暴に扱っても簡単には壊れにくくなります。

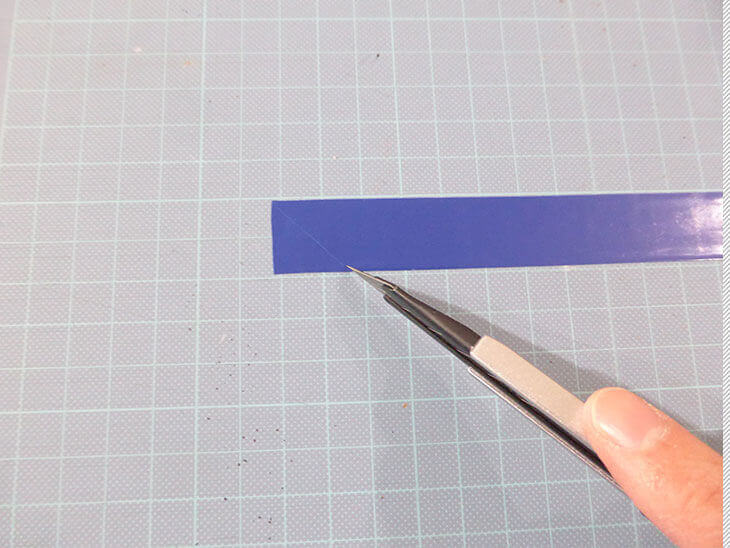

5細かいパーツはカッターで切る

新幹線の窓やラインなど細かい部分は、カッターで切ると切りやすいです。カッターで切ったり貼ったりするのが苦手な方は、シールや油性マジックなどをつかっても大丈夫です。

ビニールテープを切るのにカッターを使う際はケガに注意し、幼児と一緒に作る場合は幼児と離れた場所で安全に作業しましょう。

6バランスよくパーツを貼って完成!

5で作った細かいパーツを黄色いペットボトルの土台にバランスを見ながら貼れば、新幹線ガラガラおもちゃの出来上がりです!

音が鳴るだけじゃなく、大好きな新幹線のドクターイエローのデザインなので、子供は大喜びしていました。他の新幹線も作って、並べて遊ぶとさらに楽しそうですね。

ペットボトルで幼児と遊べる輪投げを工作!運動能力を育む定番おもちゃ

ペットボトルで輪投げを工作すれば、幼児と一緒に楽しく遊ぶことができます!こちらも超簡単で、写真を見ただけで作り方が解ってしまいそうなぐらいの手軽さです。

ですが、実際にやってみると意外と楽しく、集中力や投げる動作(協応性)といった運動能力を育むのに最適です。親子で夢中になって遊べる定番のおもちゃです。

廃材は昔遊びのおもちゃを手作りするのにもぴったりですので、ペットボトルや空き缶などを使って色々なおもちゃを作ってあげたいですね。

ペットボトル製の幼児用輪投げの材料と知育効果

ペットボトル輪投げの工作に使用するペットボトルは、幼児と遊ぶためのものですので、大小色々なサイズのペットボトルを使うと、的に難易度の差が出て面白いです。

- ペットボトル(的)

- 色画用紙(的の装飾)

- ビニールテープ(輪の補強、フタの固定)

- 大きめの画用紙(輪の土台)

- はさみ

- 両面テープ(またはセロテープ)

- 水(おもり)

色画用紙は100均のものを使いました。折り紙やシールなどでも代用できます。ビニールテープはフタを固定するのと、輪投げの輪を補強するのに使いました。

大きめの画用紙は輪投げの「輪」を作るのに使います。新聞紙などでも代用できます。輪を複数作ることで、色分けをして点数制にするなど、遊び方のアレンジも楽しめます。

水は的になるペットボトルが倒れないようにするためのおもりです。水道水を使用しました。

ペットボトル製の幼児用輪投げの作り方手順

ペットボトルで工作する輪投げには、幼児の好きなキャラクターなどを画用紙で作って的に貼るとより楽しくなります。キャラクターの色や形を認識する力を育む効果も期待できます。

1ペットボトルにおもりになる水を入れる

輪投げの的になるペットボトルが倒れないように水を入れ、きっちりフタを閉めてビニールテープで固定します。

500ml~1リットルぐらい水を入れると安定して倒れにくくなります。遊び終わった後は、非常時の生活用水として保管しておいてもいいですね。

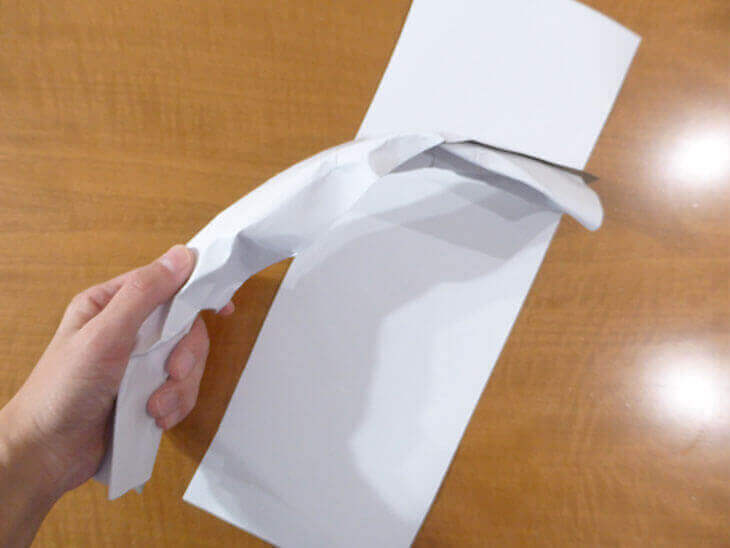

2画用紙で輪を作る

大きめの画用紙を縦半分に切り、手でクシャッと丸めたり、ねじったり、写真のように手で握って棒状にしたりして、2枚を1つに繋げて丸い輪になるようにします。これが輪投げの輪の土台になります。

新聞紙やチラシなどを利用すれば、よりエコな工作になります。

3輪をビニールテープで巻く

2で作った輪投げの輪の土台を、写真のようにビニールテープで隙間なく巻いていくと、輪投げ遊びに使う輪ができます!

カラフルなビニールテープでいくつか輪を作っておきましょう。ペットボトル工作の輪投げは、お友達と一緒に遊びとさらに盛り上がるので、たくさん作っておくのがおすすめです。

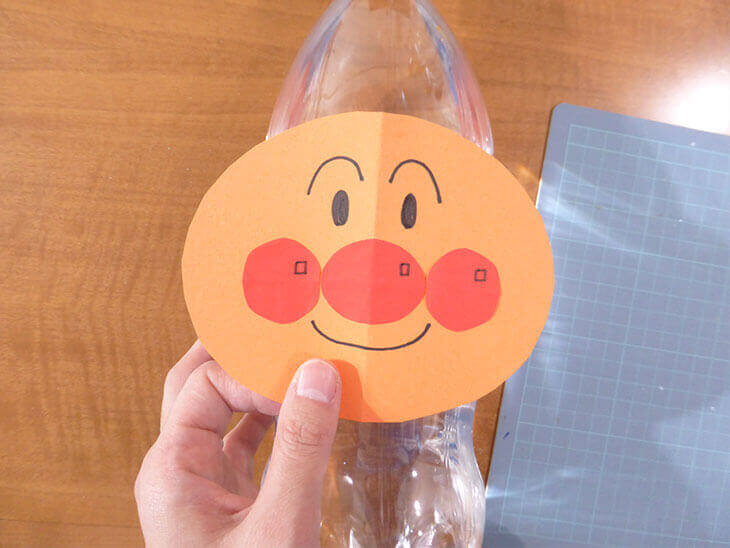

4色画用紙でキャラクターを作りペットボトルに貼る

色画用紙をハサミで切ったり貼ったりして、まずは輪投げの的になるキャラクターを何種類か手作りしておきます。

キャラクターが出来たら、両面テープで水の入ったペットボトルに貼り付けます。キャラクターを作るのが苦手な場合は、絵本のコピーやシールなどを貼って的を飾りましょう。的がカラフルだと、幼児の興味を引きやすくなります。

5ペットボトルの的を並べれば完成

キャラクターをペットボトル分作って貼ったら、幼児用の輪投げの完成です!的を並べて輪投げで遊びましょう。

最初は近くから投げて、だんだん遠いところから投げるようにします。投げる距離を変えることで、距離感や力加減を学ぶことができます。兄弟対決や親子対決をすることで、競争心や社会性も育まれます。

幼児ウケ抜群のペットボトル工作は他にもいろいろある!

マーミーではこの他にも幼児が喜ぶペットボトルを使った工作を多数紹介しています。雨の日や長期休みの親子遊びにもおすすめの簡単な工作ばかりなので、ぜひ楽しんでみて下さい。

- ビー玉落としなどペットボトルで作る幼児のおもちゃの作り方

- ペットボトル工作で作る動物のおもちゃや貯金箱の作り方

- ペットボトルで作る風車の作り方

- ペットボトルなどの廃材で作るヨーヨーの作り方

- ペットボトルで作る太鼓の作り方

- ペットボトルなどで作る水遊びオモチャの作り方

- ペットボトルキャップなどで作るコマの作り方

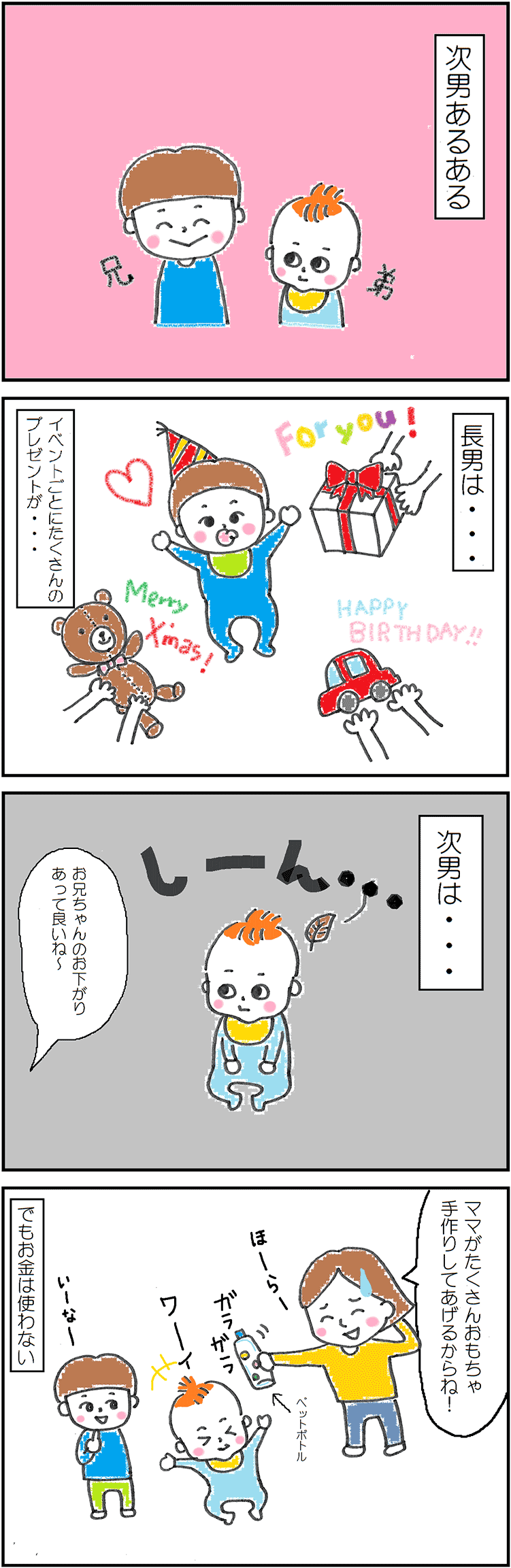

子育て4コマ漫画:幼児用ペットボトル工作は次男の味方!?

私は現在4歳と2歳の二人の男の子を子育て中ですが、長男を出産後は初めての子供に浮かれて誕生日、クリスマスと、どんどんおもちゃを買ったり貰ったりと溜まる一方でした。

ですがどんな高価なおもちゃでも、好奇心旺盛な幼児はすぐに飽きてしまい遊ばなくなります。そんな長男を見ていたので、次男にはおもちゃを買いしぶるようになっていました。

それでは兄弟差がありすぎて将来次男が心配になったので、次男には家計に優しいペットボトルエコおもちゃや、100均にある材料で手軽に作れるプラバンおもちゃをたくさん作ってあげようと思っています。ペットボトルエコおもちゃを通じて、母の愛情と物の大切さをわかってもらえますように。