子供に言われて傷ついた言葉は親の勲章!発達を理解して対応しよう

子供に言われて傷ついた言葉がある親は、子供が成長するにしたがって増えます。親だから受け止めたい気持ちはあるのですが、親である前に一人の人間なのでやっぱり傷つきます。

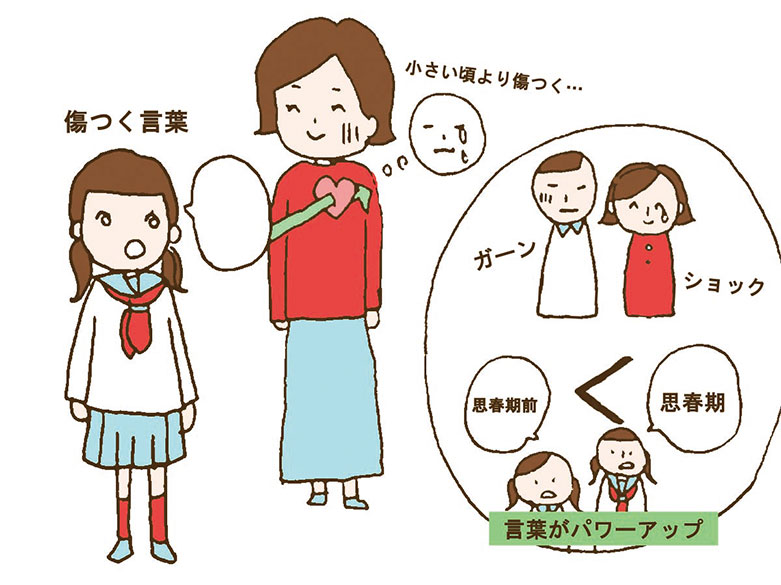

特に子供が思春期になると、笑ってスルー出来ない暴力的な発言も急増します。そのため中には子供に見えないところで涙する親も。

子供に言われて傷ついた言葉がある父親や母親の体験談と共に、思春期前と思春期の言葉が持つパワーの違いを知り、思春期の子供の心の発達を理解して言葉への対応などについて理解を深めましょう。

傷つく言葉から子供心を理解して!親力を見せるチャンス

子供に言われて傷ついた言葉をどう受け止めてどう対応するのか、ショックな時ほど親力の見せどころ。他人に言えない言葉を言えるほど子供に信頼されているから出る言葉だと勲章として捉え、他者の叫びに誠実に向き合う対応のお手本を示してあげましょう。

あるある!親が言われがちな子供に言われて傷ついた言葉

子供に言われて傷ついた言葉の破壊力は凄まじいもの。でも、あなただけではありません。他の家庭の様子が分かると気持ちが癒されるので、まずは親が子供にどんな言葉を投げつけられるのかを見てみましょう。

ママ嫌い!パパ嫌い!

「嫌い」は2~3歳のイヤイヤ期の頃から親が言われる傷つく言葉の代表格ですが、嫌いの正しい意味が分からない子供から言われても傷つく親が多いです。

自我が通らない苛立ちをぶつける言葉ですが、同じ嫌いでも少し大きくなって言われると破壊力が桁違い。思春期の娘に言われて自分の臭いをクンクン嗅ぐパパも。

ババア!ジジイ

親を見下す「ババア、ジジイ」発言に涙するママが多いのですが、子供は相手の気持ちが十分に想像できず、親への感謝に心から気づかない頃から友達や漫画、TVなどの影響を受けるので、自然に飛び出してきます。

子供に言われて親が傷つく言葉だと自覚して使う子はあまりいないでしょう。自分の言動が相手に与える影響を考えられる大人と子供は違います。

給食の方が美味しい

給食を美味しくたべてくれるのは嬉しいのですが、母親としては胸をえぐられるような子供に言われて傷つく言葉です。

傷ついたママは一度給食の試食会に参加してみましょう。最近の給食は手が込んでいて「そりゃプロだしね」とおもわず納得。

部屋に入ってこないで!あっちに行って!

「自分の世界に入られたくない」「見られたくない」という子供の気持ちで、頭を殴られたような衝撃を受ける言葉です。

小さい頃の子供は母子一体の感覚を持っていますが、成長と共に別の人間だと理解していきます。親も子供の成長に伴って子離れしていないと、あっち行っての言葉にかなりのダメージをうけてしまいます。

生まれてこなければよかった

この言葉を言われて傷つかない母親はいないでしょう。でも、母親の心の傷以上に子供は小さな胸を痛め、狭い視野で狭い世界をどう生き抜けばいいのか迷っています。

「生まれてこなければよかった」と言われたら、「助けて!」に置き換えてあげてください。家庭で過ごせる温かく穏やかな時が、親に相談したり社会に立ち向かったりする勇気を与えてくれます。

親が子供に言われて傷つく言葉のパワーって思春期前はまだまだ可愛い

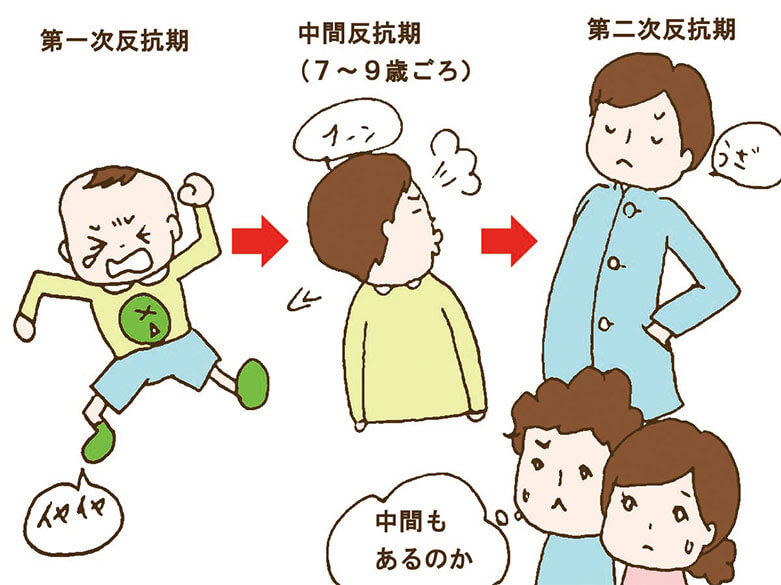

子供に言われて傷つく言葉が増えるのが反抗期ですが、反抗期ってイヤイヤ期と呼ばれる第一次反抗期と、思春期になって訪れる第二次反抗期だけだと思っていませんか?

思春期に子供に言われて傷つく言葉は、同じフレーズでも思春期前とは比べ物にならないほどパワフル。思春期前は子供にとっても親にとっても自立に向けた反抗が止んでいない時期だと捉えましょう。

思春期前にはプチ反抗期や中間反抗期と呼ばれる時期がある

実際は4歳、5歳、6歳の年中年長や小学1年生になっても反抗的な言葉や汚い言葉を使う子供がいて「プチ反抗期」と呼ばれています。

また小学校に入学すると次第に態度が変わることが増え、思春期前の7歳~9歳頃には「中間反抗期」と呼ばれる時期があります。

この時期に子供に言われて傷ついた言葉がある親ももちろんいます。子供の年齢や状態がどうであれ、親の状態によっては子供の言葉がグサリと胸に突き刺さることもあるでしょう。けれど思春期前と思春期真っ盛りの第二次反抗期では、子供の言葉が持つパワーがかなり違います。

思春期前の子供に言われて傷つく言葉はパワーが弱い

中間反抗期やそれ以前の子供は体がまだ子供。意欲や自発性もそれほど強くなく、一緒に過ごす時間が多いため親にとっては気持ちを理解しやすいです。発言もまだ比較的素直で優しかったり、あまり深く考えずに口に出していたりすることが多いため、「子供だから仕方がない」と親が受け止めやすく、言葉のパワーはそれほど強くありません。

思春期前は思春期に子供に言われて傷つく言葉に慣れるための予行練習期間

思春期になるとそうはいきません。思春期は、親から自立するために子供が本気で羽ばたく練習をする最終期間。

体が大人へと変化するだけでなく心も大きく成長し、本人の自覚があるなしにかかわらず必死に成長しようとしますので、思春期の言葉のエネルギーは思春期前とは比較にならないほど強くなります。

思春期前の子供に言われて傷ついた言葉!父親と母親の体験談

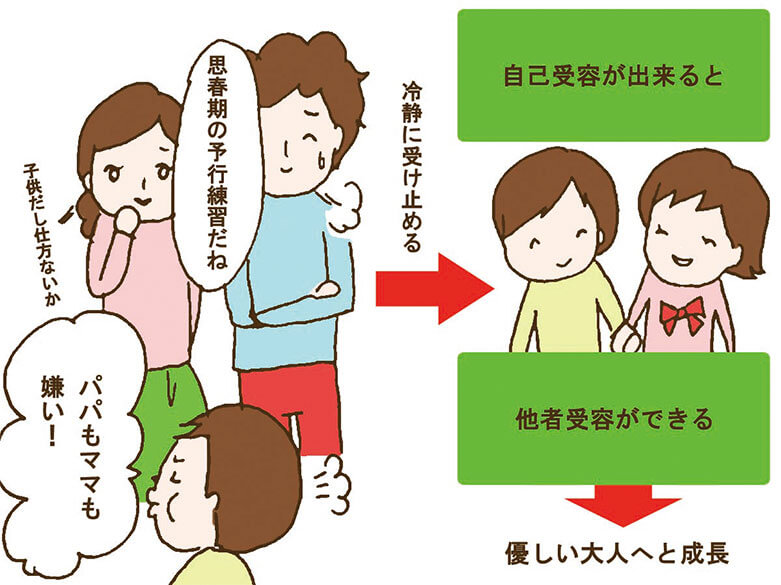

中間反抗期の子供に言われて傷ついた言葉があるパパやママは、思春期に向けての予行練習と思って子供の言葉を冷静に受け止めて対応しましょう。

「ママはいなくても大丈夫」

子供は現在小学校3年生の男の子です。小学校1年生の時に傷つく言葉を言われました。子供が夢中になってゲームをやっている時に、子供にしつこく「ゲームをやめろ」と言ったのが原因ですが、吐き捨てるように「ママはいなくても大丈夫」と言われました。

夫は特に何も反応せず、私も一瞬驚いただけで、状況が状況だったのですぐに忘れるようにはしました。子供も衝動的に言ってしまってしまったと思ったのか、その後同じことを言われたことはありません。なので、子供にショックなことを言われても子供も親と同じように衝動的に言ってしまうこともあるので、あまり気にしないようにしています。

「ヒゲがおっさん臭い」

私には11歳になる息子がいます。今から2年前、息子が9歳の時、「お父さん、ヒゲがおっさん臭い」と言われてショックでした。

夕食の食事中に言われたのですが、その日は友人宅で遊んできてその父親と会ったそうです。友人の父親はヒゲがなく若々しい、片や私はヒゲで老けてみえるというのがあって、息子の口から出た言葉でした。

これは私も自覚していましたから「ヒゲは仕方ないんだ」といいました。妻からは「パパは若い頃からだからね~」と、息子と一緒に笑っていました。まあ妻は交際時からわかっていたでしょうが、とうとう息子にまで…とショックを受けました。

ショックを受けたとはいえ、元々自覚していたので立ち直りは早かったです。それにこれは体質的な問題ですし、悩むだけ無駄ですからね。その後も息子への言動に変化はありません。

息子との信頼関係に変化は無いですし「いずれお前もこんな顔になるんだよ~」とネタにしています。私の場合、息子からの言葉だったのでまだマシでしたね。いずれは同じ悩みを持つように息子はなりますし。まあ子供は思ったことをすぐ口にするので、クヨクヨせず気にしないのが一番ですね。

子供に言われて傷ついた言葉がある親は知っておこう!自己受容と他社受容

子供が優しい大人へと成長するには、ありのままの自分を受け入れて気持ちを素直に言葉に出せる「自己受容」が重要です。

自己受容ができない子供は、他人を受け入れる「他者受容」もできないまま大人になってしまいやすいからです。

子供に言われて傷ついた言葉には、自己受容が順調に進んでいるという子供の発達面での嬉しい意味があることを理解しておくと、親も受け止めやすくなります。

父親が思春期の子供に言われて傷ついた言葉の体験談

家族の大黒柱であり、節分には毎年強い鬼役をやってきた父親だからこそ、思春期の子供に言われて傷ついた言葉がある人は少なくありません。これぞ子育ての醍醐味なのです。

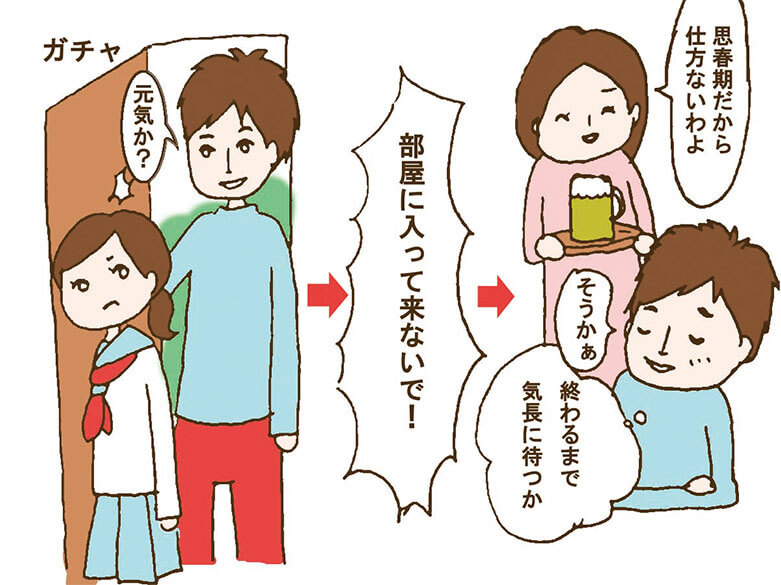

「部屋に入ってこないで」

14歳の女の子を持つ父親です。娘が13歳の中学生になったくらいから、私のことを嫌うようになってきました。久しぶりに娘の部屋に行って話でもしようと思って入ったのですが、娘に一言「部屋に入ってこないで!」と言われてしまいました。

私は何も言い返さず部屋から出ました。妻には「思春期だから仕方ない」と言われました。確かに思春期真っ盛りなので、私も仕方ないことだなと思いました。それ以来子供は冷たくなりましたが、思春期だから仕方ないと開き直って生活しています。

いつか大きくなったら親密な関係になれると信じて、今は子供を見守っています。思春期の子供に嫌われるのは仕方ないことだと思うので、思春期が終わるまで気長に待つのが1番だと思います。

「お父さんの生き様を見ていると、すごいように見えない」

子供(男の子)が16歳の時です。「部活を辞めたい」と言ってきました。話を聞くと練習が厳しくなっただけで、単に試合に勝てない、レギュラーにもなれないことが原因のようでした。

そのため「自分も高校時代、補欠だったけど頑張った。一つのことを頑張ると社会に出た時その経験が武器になる」と言ったところ、「お父さんの生き様を見ているとそんなすごいように見えない」と言われ、自分自身がそんな風に子供から見えていたのか、とショックを受けました。

妻は息子に謝るよう言いましたが、その場はそのまま終わりました。その後、息子も反省したのか部活は結局続けることになり、私には同じようなことは言わなくなりました。言葉では無く、今の生き様をちゃんと見せなければ、と私自身考えさせられました。

「パパはヤダ!恥ずかしいからこない」

昔はパパっ子だったのに、小6位からあまり話をしてくれなくなった娘。中2の授業参観に、いつもは妻が行くのですがたまには自分も見たいと思い、有休をとって行く予定をしていました。ところが「パパはヤダ!恥ずかしいからこない」でと言われました。

久々にした会話がこれだし、すぐ妻がフォローしてくれましたが、私はショックでした。今では思春期も落ち着いてきて、少しずつまた娘との時間が増えてきているので嬉しいです。

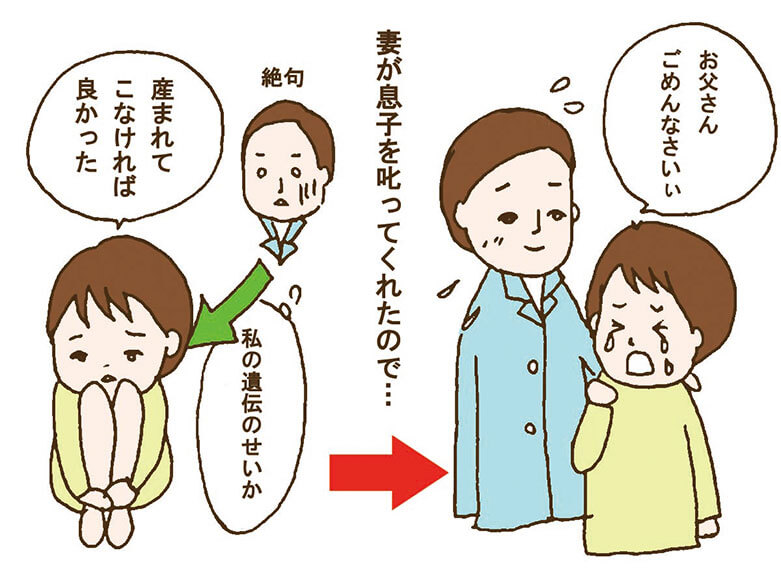

「産まれて来なければ良かった」

息子を持つ父です。息子は14歳の中学生ですが、私と同様に手足の毛深さで、学校でからかわれたようでした。私も思春期の頃、同じような悩みはありましたが、息子もそれで悩んでいるようでした。

息子に私にも同じ様な経験があることを話してみましたが、「産まれて来なければ良かった」と言われました。

私はとてもショックで言葉を失いましたが、妻がそんな息子を叱ってくれたので、息子は私に泣きながら謝りにきました。

正直申し訳無い気持ちと、何も言ってあげられない悔しさでいっぱいでしたが、息子が素直に謝ってくれたことで私も救われました。それからは、息子も元気に学校へ行ってくれているため、良かったと思います。

「今度から洗濯もの別々にして」

うちには中学2年に今年なる娘がいるのですが、ただいま思春期真っ只中です。ついこの前までは私の服と娘の服を妻が一緒に洗濯していましたが、今は別々で自分の分だけ自分で洗濯しています。

なんの前触れもなく突然夜に『今度から洗濯もの別々にして』と言われました。妻は「いちいち別にするのが面倒くさいから」と娘に言っていましたが、どうしても嫌だったようです。

私も流石に傷つきましたが「女の子はそういうものだ」と周りから聞いてはいましたので、いよいよ来たかという気持ちでした。ただ、それ以外は特に変わったわけでもありませんので、我慢しています。

言葉ではそんなこと言っていても子供は親を愛していますし、歳をとって親になれば親の気持ちを理解するでしょう。ある程度のことは黙って受け入れておく方が良いかもしれません。

「ただのニートじゃん。最悪」

子供は中学2年生の男です。私がいけないのですが、会社を退職して1年間働かずに就職活動をしています。子供が中学1年生の時に妻と子供が2人で買い物に行った時、車の中で今の状況を妻から聞いて、子供が「ただのニートじゃん。最悪」と言っていたと妻から聞かされました。

とてもショックで目の前が真っ暗になりました。それから子供に対して注意することができなくなりました。未だに働いていないので立ち直れていません。学校から帰ってきた時にいつも私が家にいるため不機嫌で、「おかえり」と声をかけても不機嫌そうに小さい声で「ただいま」と言って自分の部屋に行ってしまいます。

私ほど最悪な父親はいないと思いますので、ちゃんと働いているお父さんはしっかり注意してあげれば大丈夫だと思います。

母親が思春期の子供に言われて傷ついた言葉の体験談

「ママ大好き」「ママと結婚する」と言っていた息子が、「ママ凄いね」「ママみたいになりたい」と羨望の眼差しで自分を見ていた娘が、思春期になって突然衝撃的な言葉をぶつけてきたら。他のママ達はどのように乗り越えているのでしょう。

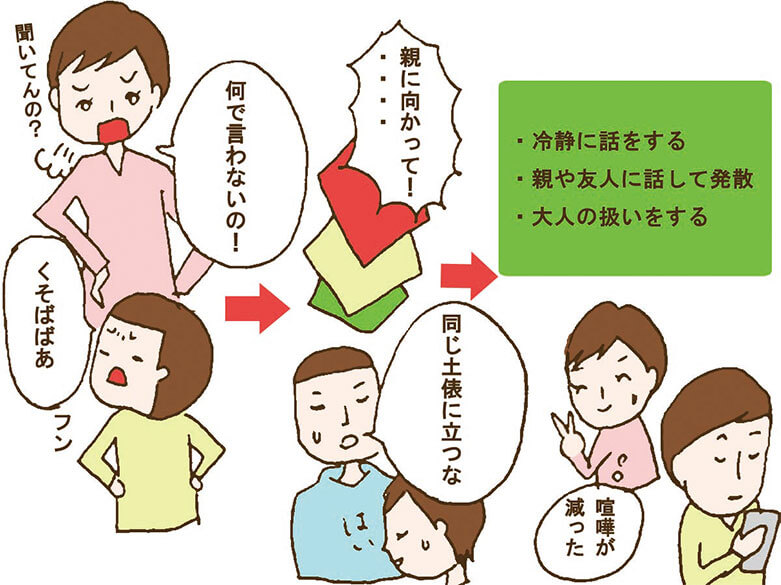

「くそばああ」

うちは男の子です。衝動的に学校でグラウンドのネットを壊したことを私に言わず、学校から電話がありそのことに関して問い詰め口調になってしまった時に「くそばばあ」と言われました。

もちろんカッとして私も言い返しました。「親にむかってその言葉はなんだ。くそじじい!」って。私も口が悪いですね。夫は後で聞いて「同じ土俵に立つな。立ったら負けだ」といいました。

多分、恥ずかしいのと自分でも悪いとわかっているのに、さらに私に怒られたくなかったのだと思います。心配のあまりどうしても口うるさくなりますから。その後、冷静に話をするように努めました。頭ごなしに怒らないようにすることを考えました。

しばらくはよそよそしくしてしまいましたが、親や友人に話してため込まないようにしました。周囲の母親たちも同じようなことを言われていると聞いて、自分だけではないと思えたので、立ち直ることは出来ました。

現在は大学生でますます喋らなくなりましたが、私も大人扱いするように努め、喧嘩は少なくなりました。冷静に話すと子供も冷静になってくれます。暴言を吐くのは甘えているから。子供は自分のしたことに対して反省しているから、その気持ちを分かってあげてくださいね。

「ママに似たから背が低いんだ!」

息子は幼稚園の頃からずっと背が低く、背の順では先頭。最高でも4番目ぐらいのままで育ってきました。

小さい頃は何も言いませんでしたが、さすがに中学生になってからは身体測定の度に「全然背が伸びない。ママに似たから背が低いんだ!ママのせいだ!」と言われます。そう、私は152センチしかありません。ですから何も言い返せませんし、背の高い主人は笑っていました。

仕方がないので背が伸びるように食事面に気をつけたり、サプリを飲ませてみたりしています。何日かへこみましたが考えてもどうにもならないので、私も笑うようにしました。

今は何を言われても「そのうち伸びるよ!」と笑顔で返事をしています。それを見て息子はだんだん何も言わなくなりました!子供は時にストレスを爆発させるかのように発言しますが、本人も影で反省しているでしょうから親は受け流すのが一番かも知れません。

「クソババア、キモい」

娘です。小学校6年生になったあたりから口が悪くなってきたし、言いつけに対する反抗が強くなってきました。そのくらいなら、まあ親離れだからねと大きな心で許せるのですが、さすがに「クソババア」と「キモい」はこたえました。

最近は、親子喧嘩がひどくなると必ず出ます。自分の年齢的にも「オバサン度、高くなった」と悩むようになってきたので、そこをズバッとついてこられるのはキツイ。

でも私自身も腹が立ったら「このクソガキ?!」なんて言っていましたから、親子で鏡写しかな?と仕方ないと思うところもあります。「キモい」は小言がしつこいとキモいようですが、小言は親の仕事なので「言わんかったら、親を捨ててるのと同じだからね!」と言い返すようにしています。

反抗したりキツイこと言ったりするのは、子ども本人が精神的に強くなり、「何をやっても見捨てないはず」という親に対する絶対的な信頼感ある証拠。だから、ある意味順調に育っているし、今までの育て方が正解だったということだと思うんです。

子供に言われて傷ついた言葉があるあなたも、子どもの10年後の成長に目を向けて、今日の「このガキムカつくわ?!」を乗り越えていきましょう!

「もっと若いお母さんがよかった」

女の子の母親をしています。娘が中学二年生になったころ、思春期、反抗期と何かと大変な時期でした。授業参観に行き、帰るときに娘から「もっと若いお母さんが良かった」と何気に言われました。

特に言い返す言葉もなく「そう?」とだけ言いました。内心、わたしの存在がお友達に恥ずかしく思ったのだろうかと考えてしまいました。主人は笑って聞くだけでした。それからは出来るだけ若い格好を気にするようなりました。

その後、娘がそのような言葉を発することはありませんでした。思春期でいろいろとぶつかりますが、これも成長だと思います。心無い言葉や人に傷つける言葉は注意しなければいけませんが、反抗期は大きな心で受け止めてあげることが大切だと思います。

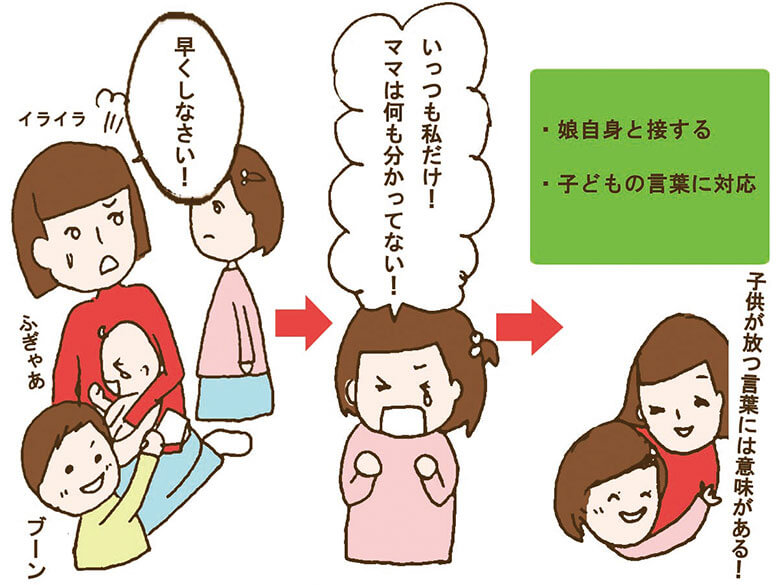

「ママは怒るだけで何もわかってない」

わたしの娘が小学校6年生の時でした。兄弟がまだ小さく手がかかる時期に、些細なことを娘に注意した時でした。「は?いっつも私だけ。ママは怒るだけ。何もわかってない」と言われました。

そのときは「いいから、はやくやりなさい!」と言い返して怒ってしまいましたが、私は忙しさを理由にして本当に娘自身を見ていたのだろうか?と思いました。

その後は、娘が気づいてほしいこと、聞いてほしいこと、見てほしいことを自分から先に聞くようにしました。

最初は言葉数が少なかったものの、日が経って娘が「私のことを見てくれてありがとう、お話ししてくれてありがとう」と言っていたのを聞いて、立ちなおれました。現在も忙しさを理由にせず、娘自身と接することで良好な関係を築けています。

子どもが放つ言葉には理由があります。それを言えるのも解決できるのも母親だと思います。

「お母さんみたいな働くお母さんにはならない」

娘が小学校5年生の頃のことです。週3回習い事に通う都合上、学童保育を4年生で辞め、鍵っ子になりました。同じタイミングで私の仕事が忙しくなり、スキンシップの時間が少なくなっていると感じ始めていた頃、ポツリと「私はお母さんみたいに、働くお母さんにはならない」と言われました。

寂しくない様にと、子供を送り出してから置手紙を二人分書き、おやつも二人分用意して出かけていたのですが、そんな事より生身の母親と過ごす時間が欲しかったのだと思うと、言葉は出ませんでした。

主人にもこの発言を話しましたが、「落ち込む必要はない!精一杯愛情表現をしていれば理解してくれる。」と励ましてくれました。それから例え短い時間であっても、できるだけ会話しようと心に決めて朝からピーチクパーチク。

それ以降も変わらず娘は、習い事も、勉強も、真面目に取り組んでいました。できるだけ習い事の送り迎えに私が行くように勤めました。それから一度も言いません。子供はやはり両親とのスキンシップを欲します。子供の心が納得できるだけのたくさんの時間を一緒に過ごせないと、愛情不足と感じてしまうのです。子育ては大変です。でも何物にもかえがたい貴重な時間です。

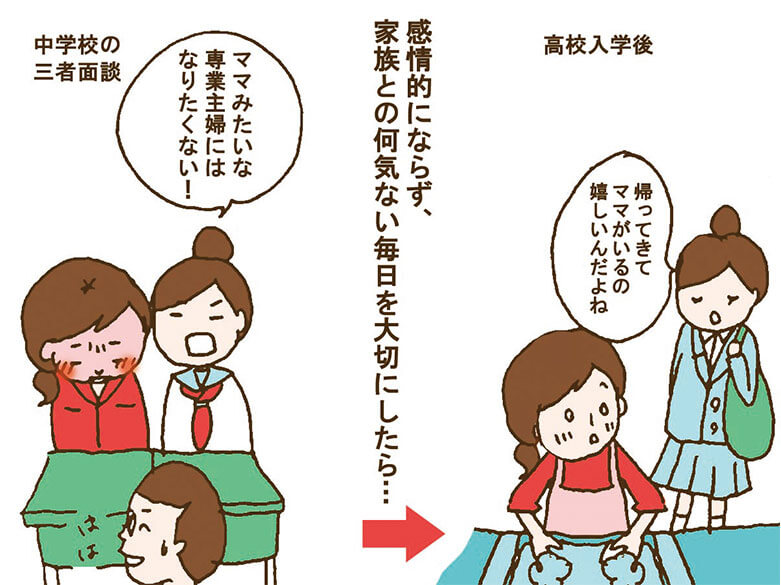

「ママみたくなりたくない」

「ママみたくはなりたくない。ずっと家にいるなんて信じられない。」この言葉を言われたのは娘が中3になり、高校進学を控えて進路相談している時でした。三者面談の場面だったので、先生も苦笑い。私は恥ずかしくて顔が真っ赤になりました。

娘がそう言った原因は、私が娘に「将来やりたい事はないの?」としつこく言ってしまったからでした。専業主婦のママに言われたくない。娘はそう思っていたのでしょう。娘を責めてしまったような気がして後悔しました。

私はその日から進路の事は何も言わずに、娘に今まで通り接しました。なぜなら私自身結婚して専業主婦になった事を後悔していなかったからです。ずっと娘や夫の事を考えて毎日幸せでした。

そして高校入学してから娘がポツリと私に、「学校から帰ってきてお母さんがいてくれると嬉しいんだよね」と言ってくれました。娘ながらの謝罪のつもりだったのかもしれません。

今子供に言われた言葉に傷ついているお母さん方、お子さんもお母さんに言ってしまった事を後悔しているかもしれません。感情的にならず、家族との何気ない毎日を大事にしてください。

子供に言われて傷ついた言葉に惑わされないで!心の成長を理解して対応

思春期の子供は体が大人へと成長するだけでなく、大人としての自分を確立して親から自立したいという欲求が高まり、心も大きく成長します。大人になるためにやり残した発達課題をやり直す最後の時期ですので、素直だった子は特に反動で反抗的な言動が強く出ることがあります。

そのため「消えろ」「キモい」「うぜえ」「クソジジイ」など、傷つく言葉を親にぶつけてしまう子供が少なくありません。先輩ママからは「あの子の言葉通りにしたら、私は何度お葬式をしているかわからない」といった冗談交じりの声が聞かれるほどです。

その一方で、自立への不安を感じて心は揺れています。子供達は仲間を作って安心感を得ようとしますので、この時期の友達関係のトラブルはダメージが大きく、不登校になることもあります。

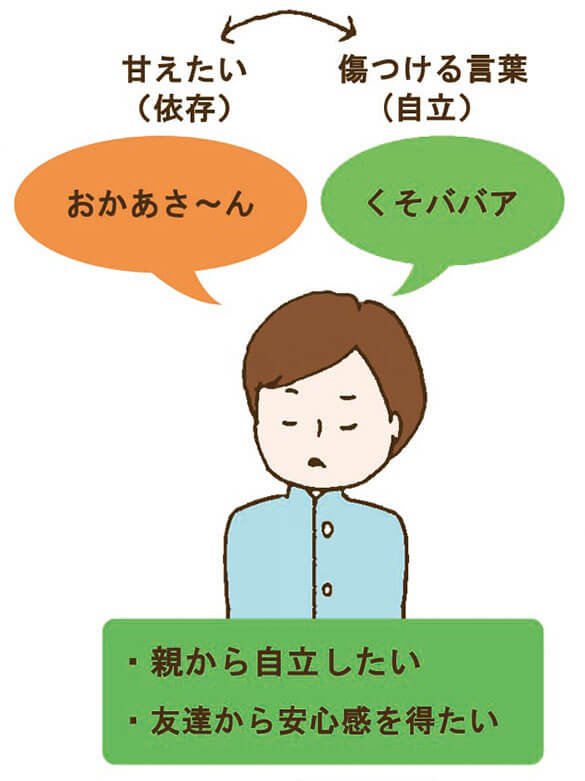

思春期のキーワード!両価性を理解して

思春期の子供は親を傷つける言葉を発してから間もないうちに、親に甘えるという矛盾して見える行動をとることがあります。この自立に向かうための「反抗」と不安を落ち着かせるための「依存」の間で揺れる態度を、「両価性」と言います。親は子供の揺れを社会生活に支障をきたさない範囲で支えていくことが大切です。

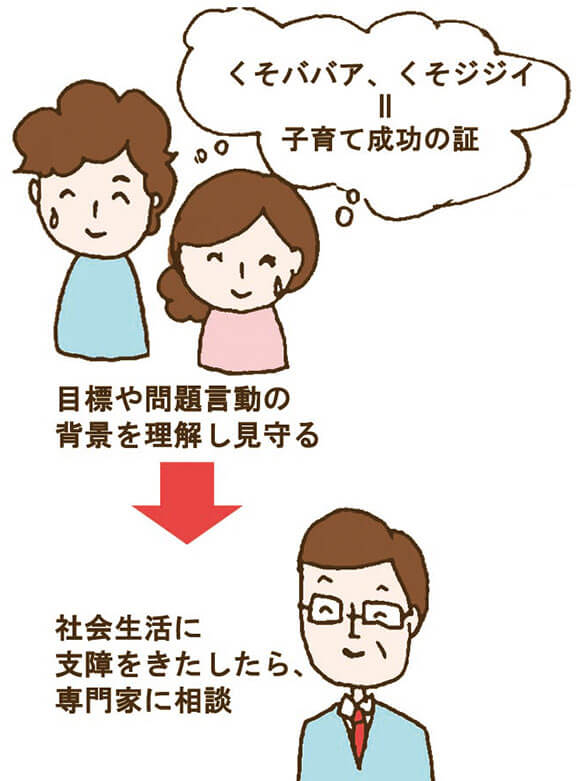

思春期の子供への対応では、問題のある言動を責めるのではなく、子供がなりたいと思う目標や問題言動の背景を理解することが大切です。問題のある言動だけに目を向けても上手くいきません。親はまず思春期への知識を持ち、子供を信じて理解しようとする姿勢が大切です。

「こんなことを親に言うなんて、自分の生き方や子育てが間違っていたのだろうか?」と涙する必要はありません。「くそババア、くそジジイが出たら、子育て成功の証」と子育てベテランママがアドバイスするのが思春期なので、子供が親になった時の子育てのお手本になるように、親は前向きでいましょう。

「どこまで注意し、どこまでスルーすればいいの?」と、思春期の子供と接する加減に迷う親も多いでしょう。思春期は子供に不登校や不定愁訴、反抗挑戦性障害など社会生活に支障をきたす問題が発生するケースもあるため、何があっても親だけで対応しようとするのは好ましくありません。

親の手に負えず家庭崩壊しそうな状況になったり、不定愁訴で学校に行けなくなったりといった社会生活に支障をきたす場合は、専門医や児童相談所、学校の先生、スクールカウンセラーなどの子供の状況に応じて対応できる専門家を選び、相談することを心得ておきましょう。

参考文献

- J-STAGE「平井信義 人格形成論」

- e-ヘルスネット「思春期のこころの発達と問題行動の理解」