七五三の時期は数え年じゃなきゃダメ?正式な日や出生年の早見表

七五三のお祝いを正式な時期に行いたいと思っても、12月生まれや早生まれのお子様の場合、「こんなに小さくて長時間の着物や撮影は大丈夫だろうか」「サイズが合う着物があるだろうか」と、お祝いを数え年でするべきか満年齢でするべきか、写真撮影の時期に疑問を抱くこともあるでしょう。

神社やお寺へのお参りの日程を決める際も、混雑する日を避けたい場合、無理をしてでも正式な七五三の時期に行わなければならないのでしょうか。七五三のお祝いの時期について詳しく見ていきましょう。

七五三のお参りの時期として正式な日やその理由

七五三の日は毎年決まっていますが、近年では、正式な時期にお参りに行き、その日のうちに写真撮影までする方ばかりではありません。お子様の負担も考慮し、柔軟にお祝いしてあげるのがおすすめです。

七五三のお参りをする神社やお寺の参拝方法や初穂料などマナーも確認しつつ、日にちを決めたら早めに予約をしておきましょう。

七五三の正式な日にちは毎年11月15日

一般的に正式な七五三祝いの日にちは毎年11月15日となっています。しかし近年は、共働きの家庭が増えたこともあり、混雑が見込まれる11月15日当日を選ばず、パパとママの仕事の都合や混雑する日を避けて、10月や11月の土日や大安吉日を選ぶ家庭が多いです。

七五三を11月15日前後の時期に行うのはなぜ?

七五三の起源は平安時代や室町時代と諸説ありますが、現在のように11月15日に広く盛大にお祝いされる七五三のスタイルが定着したのは、江戸時代の武家社会で行われていた儀式が庶民に広まったことが大きいとされています。なかでも、五代将軍徳川綱吉の長男である徳川徳松の健康を祝ったことが始まりだとする説が有力です。これが関東圏内の地方行事から、全国の公家や武家、そして商人や一般庶民へと広まっていきました。

また、11月15日というお日柄は、旧暦の11月が神様にその年の収穫を感謝する月であり、そのうち満月に当たる15日に、収穫への感謝と共に子供の成長への感謝と今後の健康・幸せへのご加護を祈って、七五三のお祝いの日とされるようになったという説があります。

北海道の七五三の時期として10月15日が定着しつつある

ちなみに北海道や東北地方では、11月になると寒さが厳しくなり、年によっては雪が降るため、お祝いの時期を10月にずらす家庭が多いです。

特に北海道では、早くから10月15日を七五三祝いの日として定める神社があったことから、全道に七五三の時期として10月15日が定着しています。

ただし、10月15日の七五三祝いの日以外でもご祈祷は受け付けてもらえますので、中には9月のお天気が良い日にお参りする家庭や、時期をずらして11月にお参りする家庭もあります。

七五三のお参りにおすすめの時期は?大安にこだわらず空いている日がベスト

七五三はおめでたいお参りの日ですが、大安や仏滅などの六曜にこだわって混んでいる日に無理をして行ったり、逆に休みがとれないからとお参りそのものを断念したりしては本末転倒です。七五三の時期はあまり六曜にこだわりすぎずに選ぶと良いでしょう。

お参りが混雑する時期は10月末~11月の土日10~14時!避けるのがベター

11月15日が平日の場合、お参りの日にちを10月末か11月の土日にずらす家庭が多いため、土日は混み合います。また、お子様が比較的元気で機嫌のよい10時~14時が、七五三のお参りで神社やお寺が最も混雑する時間帯です。

七五三のお参りで混雑するのが苦手な家庭では、大きいあるいは人気の神社やお寺を避けたり、混む時期をずらしたりしてお参りすることをおすすめします。

せっかくの七五三なのにお参りが混雑していると、時間がかかりお子様も不機嫌になってしまいかねません。遊びたい盛りのお子様にとって、お参り自体が退屈なものでもあります。

日にちをずらすとある程度は混雑を避けることができます。お子様に機嫌よく七五三参りをしてもらうためには、時間帯よりも日にちをずらす方がおすすめです。

お日柄を重視するなら10月後半~11月の平日の大安がおすすめ

お日柄を重視する家庭には、10月後半~11月の大安の平日がおすすめです。毎年11月15日と10月後半から11月の大安の土日は、非常に混雑する神社仏閣が多いのでそれなりの覚悟が必要です。

2019年の七五三の時期の大安

- 10月 1日(火)

- 10月 7日(月)

- 10月13日(日)

- 10月19日(土)

- 10月25日(金)

- 10月29日(火)

- 11月 4日(月・祝)

- 11月10日(日)

- 11月16日(土)

- 11月22日(金)

- 11月27日(水)

ただし共働きの家庭だと特に土日を選びがちですが、近年ではパパとママが平日仕事を休み、比較的混雑の少ない10月後半から11月の大安の日を選ぶ家庭が増えています。また混雑を避けるという意味で、あえて11月の仏滅や赤口の土日を選ぶ家庭もあります。

そもそも仏滅や大安などの六曜(ろくよう)は、神社やお寺といった神道・仏教とは直接かかわりがないため、仏滅や赤口にご祈祷をしてもらっても、問題はないとされています。

忙しい現代において日にちにこだわりすぎてお祓いをしないのでは本末転倒であり、「お祓いを受けるその日が吉日」と解釈する考え方も広まっています。台風が落ち着くシーズンになったら、ご家庭の都合の良い時期に七五三のお参りに出かけましょう。

七五三の時期は数え年じゃなきゃダメ?満年齢でもOK?

日本では昔から、生まれた時点を1歳とし、以降、元旦を迎えるたびに年齢が1歳増える数え方の「数え年」を使って年齢を数えてきました。

しかし現在では、生まれた日を0歳とし、翌年の誕生日で1歳年齢が増える「満年齢」で数えることが一般的です。七五三のお祝いを満年齢でする割合も高くなってきていますので、お子様の成長に合わせて、都合の良い方でお祝いの日を選ぶと良いでしょう。

2019年の七五三を祝う子供は何年生まれ?生まれ年による対象者の早見表

男の子と女の子では七五三祝いの年齢が違い、この表は2019年の七五三祝いに該当するお子様を、数え年、満年齢別に示したものです。

年齢 |

数え年 |

満年齢 |

|---|---|---|

三歳 |

数え年 2017年生まれの男女 |

満年齢 2016年生まれの男女 |

五歳 |

数え年 2015年生まれの男の子 |

満年齢 2014年生まれの男の子 |

七歳 |

数え年 2013年生まれの女の子 |

満年齢 2012年生まれの女の子 |

12月や早生まれの子供は満年齢にずらすことが多い

例えば、2017年12月生まれのお子様は、数え年で考えると2019年が七五三のお祝い年に該当します。ところが満年齢だとまだ1歳11ヶ月です。

5歳や7歳ではこの月齢差はあまり気になりませんが、2歳にも満たない幼児にとって、お参りや写真撮影に耐えるのは大変です。

中には小さくて可愛いからとあえて数え年でお祝いする人もいますが、ご機嫌が悪くなりお祝いどころではなくなってしまう可能性があるため、満年齢で行うお子様も多いです。

七五三の写真撮影の時期は?写真館ではほぼ一年中行われている!

10月から11月の七五三の本格的な撮影期間を除いて、4月から9月まで、「七五三前撮りキャンペーン」と銘打って割引サービスを実施する写真館が増えています。

それに加えて12月以降の「後撮りキャンペーン」もあり、七五三の写真前撮りにはメリットとデメリットがありますが、七五三の写真撮影はほぼ一年中実施されているのが現状です。

各時期のメリットとしては、やはり混雑を避けることができるということでしょう。さらに、夏前に撮っておくと日焼けしていない色白な状態で写真が撮れるため、着物映えします。また、お子様の誕生月に合わせて、3歳・5歳・7歳になる月に撮るのもおすすめです。

前撮りと七五三参りのヘアメイクや着付けを別々に対応してくれる写真館もあるので、お子様の成長や体調に合わせた都合の良い時期を選ぶと良いでしょう。

早生まれの子が数え年で写真撮影するなら予約はお早めに!

5歳や7歳の七五三祝いの場合、12月生まれや早生まれのお子様でも、満年齢ではなく数え年で同じ学年のお友達に合わせてお参りを行うケースもあります。

ところが12月や早生まれのお子様の場合、同学年の子供よりも体が小さいことが多く、写真館でレンタルできる着物の種類が少ないというデメリットがあります。

もし体が小さめだけれどお友達と一緒に写真館で撮影したい場合は、早めに写真館に問い合わせて予約することをおすすめします。

個人での撮影でも、七五三当日に衣装をレンタルする場合は同様です。お子様の成長に合わせて、七五三の時期選びもママとパパが考慮してあげると良いでしょう。

七五三の儀式とその由来は?男の子と女の子では時期が違う

三・五・七という数字は、東洋ではおめでたい数とされるうえに、子供の成長段階の区切りでもあることから、昔からさまざまな儀式がおこなわれてきました。

それが現在でも七五三の由来になっていますが、男の子と女の子では七五三祝いの時期も祝いの意味も異なります。昔の人はどのような願いを込めて三歳・五歳・七歳の儀式をおこなってきたのでしょうか。

3歳!男女共に髪置き

平安時代、赤ちゃんは男女共に髪の毛を伸ばさず剃っていました。3歳になってから初めて髪の毛を伸ばし、「白髪」になるまで健やかに長生きできるようにと願いを込めて行われたのが、この髪置き(かみおき)の儀の由来になっています。

生まれて初めて行う七五三祝いは、男女ともに3歳で意味も同じです。まずは長年の息災(健康で無事に過ごせること)を七五三で祈祷してもらいます。

5歳!男の子は袴着

平安時代の貴族たちは「着袴の祝(ちゃっこいのいわい)」として、5歳になる男女に初めて袴を着けて祝いました。それが江戸時代以降、5歳の男児に初めて袴を着用させる七五三のお祝いの儀式として定着したのが、袴着(はかまぎ)の儀です。

5歳の七五三祝いは男の子だけが行うと一般的に言われていますが、最近では女の子が5歳、男の子が7歳に行うという家庭も増えており、七五三の時期は柔軟になっているのが現状です。

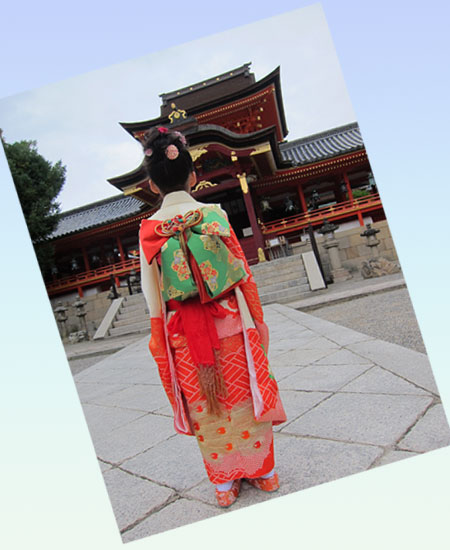

7歳!女の子は帯解き

江戸時代、幼い女の子は付け紐の着物を着ていたのですが、7歳になると大人と同じ本仕立ての着物に着替え、付け紐を外し初めて帯を締める装いをさせました。そうして成長をお祝いしたことが7歳の女の子の七五三の由来になったのが、帯解き(おびとき)の儀です。

7歳の七五三祝いは女の子だけが行うと一般的に言われていますが、今は5歳の七五三と同じで時期を男女で区別しない家庭も多いです。

ただし古くから「七つまでは神の子」とされてきたこともあり、3歳・5歳・7歳という年齢は特別で、7歳は一つの節目となります。

男の子のお祝いは5歳だけ!という地域もある

男の子は通常、3歳と5歳でお祝いしますが、地域によっては3歳のお祝いはせずに、5歳のお祝いだけのところもあります。

ですから「ちょうど3歳の時期に下のお子様が生まれて忙しくて」という場合など、無理をせずに5歳のお祝いだけでもしてあげたり、5歳と7歳で2回してあげたりするのもおすすめです。

七五三の時期の風物詩!お参りでいただく千歳あめの由来とは?

七五三といえば千歳あめ。お参りの後で神社やお寺からいただく千歳あめと着物姿のお子様は、七五三の時期の風物詩でもあります。もともとは江戸時代に浅草の飴売りが、細く長くのびる飴に「長寿」の願いを込めて、長い棒状にしたり紅白に染めたりと工夫したのが由来になっています。

千歳あめは縁起物ですが、お子様1人では食べきれない量ですので、七五三の時期にご近所や親戚に配って「福のお裾分け」をするのもおすすめです。

七五三で何をするかはご家庭によって異なりますので、先輩ママ達の祝い方もぜひ参考にして、思い出に残る素敵な七五三を家族全員で楽しんでください。