赤ちゃんの後追いにイライラ!原因や対応を知ってストレスを軽減しよう

赤ちゃんが後追いをするようになり、「トイレくらいゆっくり行かせてよ」とストレスを感じていませんか。

赤ちゃんの後追いとはそもそもどのような行動で、成長にどんな意味があるのでしょうか。また、後追いをしない赤ちゃんは逆に心配があるのでしょうか。

赤ちゃんの後追いがいつからいつまで続くのか、イライラした時の対策など、親の姿が見えずに大泣きする乳児の行動について詳しく知り、理解を深めてストレスを軽減しましょう。

赤ちゃんの後追いとは?親の姿が見えなくなり泣きながら後を追う行動の専門的な意味

赤ちゃんの後追いとは、主に生後6ヶ月から1歳半頃の乳児が、パパやママなど信頼している保護者の姿が見えなくなったときに不安を感じて後を追いかける行動を指します。ほとんどの場合、大泣きして追いかけてくるのが特徴です。

これは、発達心理学では分離不安(Separation Anxiety)の表れの一つとされています。赤ちゃんが特定の大人に対して愛着(アタッチメント)を形成し、その人が自分にとって安全基地であると認識しているからこそ起こる行動です。

後追いは、通常は愛着の対象であるママに対して多く見られますが、日頃からお世話をしているパパや、その他の信頼できる大人に対しても見られるパターンがあります。

後追いしながら泣く赤ちゃんは、ママやパパが戻ってきて抱っこしてあげることで、安心感を得て落ち着きます。これは、愛着形成が順調に進んでいる証拠であり、赤ちゃんの情緒的な発達において非常に重要なステップなのです。

赤ちゃんはなぜ後追いをするの?原因は愛着の形成と対象の永続性の発達

赤ちゃんの後追いは、ママやパパが手をかけ心を砕いて大切に育てたことで、親を認識し、愛着形成が順調に進んだからこそ起こります。

後追いの原因の一つは、認知機能の発達によるものです。それまで赤ちゃんは、目の前からモノが消えると、それは存在しなくなると考えていました。しかし、生後8ヶ月頃から、「対象の永続性(Object Permanence)」という概念が発達し始めます。これは、自分の視界から親の姿が消えても、親はどこかに存在し続けていると認識できるようになることです。

親がどこかにいると認識できるようになった一方で、まだ親が戻ってくるまでの時間の見通しが立てられないため、不安になって大泣きし、ハイハイや伝い歩き、あるいは歩行で後を追って探すのです。

また、赤ちゃんは保護者に依存しないと生きていけないため、ママがそばにいると安全で安心し、離れると生命の危機にもつながるような強い不安を感じます。この不安を解消するために、後追いという行動を通じて愛着対象との距離を縮めようとします。

さらに愛着形成が進み、ママやパパが心の中に内在する状態(内的ワーキングモデル)になると、先の見通しが立つようになり、「ママはすぐに戻ってくる」と理解して安心して待てるようになり、後追いは自然と収束していきます。

後追いする赤ちゃんには一声かけてから離れて

赤ちゃんのそばを離れる際は「ママちょっとお出かけするね」「すぐ戻るよ」などと声掛けをしましょう。声をかけても初めは不安で大泣きしながら後追いしますが、これを繰り返すことで、徐々に「ママはまた戻ってくる」という信頼が形成され、安心感へと繋がります。

赤ちゃんの後追いはいつからいつまで続く?生後6ヶ月過ぎ~2歳過ぎまで

赤ちゃんの後追いは、ハイハイやズリバイ、伝い歩きができるようになり、行動範囲が広がる頃に始まります。生後4ヶ月頃からママが見えないと不安で泣きだす赤ちゃんもいますが、まだ自分で後を追うことができません。

後追いが始まる時期は人見知りと重なることが多く、生後8〜9ヶ月頃がピークとなるケースが一般的です。しかし、いつまで続くかは子供によって個人差が大きいです。

ママやパパの問いかけに「うん」とうなずいたり首を振ったりする1歳過ぎに終わる子もいれば、言葉で自分の気持ちを表現できるようになる2歳過ぎまで見られる子もいます。

後追いがみられる時期

生後6ヶ月頃から始まり、8~9ヶ月がピークで、1歳を過ぎたころから徐々におさまる子もいれば、2歳過ぎまで見られる子もいます。

状況や子供の個性によっても異なり、慣れ親しんだ家庭では後追いしなくなったのに保育園や託児所などに預ける時は後追いしたり、下の子が産まれてから赤ちゃん返りとして後追いするようになる子もいます。

一人遊びが活発な赤ちゃんの場合、好奇心が分離不安よりも勝るようになると、後追いの終わりへと繋がるケースが多いです。また、親がトイレなどちょっとした用事からすぐに戻って来やすい環境であることも、安心感の形成に役立ちます。

ただし、赤ちゃんの成長には個人差がありますので、後追いの時期を他の赤ちゃんと比べるのは避けましょう。後追いの長さは発達の優劣を示すものではありません。

後追いしない赤ちゃんもいる?発達に問題がある?

後追いがひどい赤ちゃんもいれば、ママから離れても泣かずに全く後追いしない赤ちゃんもいます。親としては、発達の極端な遅れや偏りを心配するかもしれませんが、赤ちゃんの時期に後追いしないだけで発達に問題があるとは断定できません。

後追いをしない理由としては、以下のような個性の違いが考えられます。

- 生まれ持った気質:もともと落ち着いた気質で、物事に動じにくい赤ちゃん。

- 好奇心の強さ:周囲の環境やおもちゃなど、自分の興味の対象に集中することで、親が離れても気になりにくい赤ちゃん。

- 安心感の高さ:常に愛着の対象が戻ってくることを確信しており、強い分離不安を感じにくい赤ちゃん。

愛着形成や認知発達に関する不安については、1歳半健診や3歳児健診で発達の様子を専門家が検査・確認します。万が一、発達の極端な遅れや偏りが疑われる場合も、健診で見つかれば早期発見となり、必要な支援や教育を受けさせてあげることができます。赤ちゃんの時期から焦って疑い不安になる必要は全くありません。

赤ちゃんの育児中は、発達の問題などをあまり気にし過ぎず、ママやパパも楽しく過ごすことが大切です。きょうだいでも後追いをするしないには違いがあるため、後追いしないのも個性と受け止めて赤ちゃんと接しましょう。

赤ちゃんの後追いにもうイライラしない!4つのストレス対処法

赤ちゃんのお世話をしながらの家事は本当に大変です。その上、赤ちゃんに後追いされていると、思ったように家事がはかどらずイライラが募ってしまうものです。

しかし、ママがイライラしてしまうと、その不安や焦りが赤ちゃんにも伝わり、さらに不安を煽るという悪循環を招きかねません。少しでもイライラを少なくして毎日を過ごしたいですよね。

後追いの時期を少しでも楽に乗り切れるおススメ対策をご紹介します。

1思う存分後追いさせる

後追いは一過性のものだからしょうがないと割り切り、赤ちゃんのやりたいように後追いさせてあげることも一つの方法です。

赤ちゃんの傍に居る時間を十分にとってあげることで、赤ちゃんとママとの信頼関係が強くなり、この安心感が将来的に赤ちゃんが自立し、安心してママから離れることへと繋がります。

寛大な気持ちで後追いを見守りましょう

- トイレは、ドアを開けたままでも仕方がないとあきらめる

- 後追いをする赤ちゃんと、追いかけっこをして楽しむなど、遊びに変える

- どうしても赤ちゃんに入ってもらいたくない危険な場所以外は、立ち入りをOKにしてあげる

2家事は最低限でOK

赤ちゃんを泣かせながらの家事は、気持ちが焦りますし、集中できずはかどりませんね。赤ちゃんが泣いたらやらないと開き直り、赤ちゃんとの時間を優先してあげましょう。

「部屋の掃除は赤ちゃんが過ごす空間だけの必要最低限にする」「食器は赤ちゃんが寝ている時間にまとめて洗うようにする」など、臨機応変に対応しましょう。休日に赤ちゃんのお世話をパパに任せてまとめて料理をしてストックしておくなど、パパや家族の協力を得て家事を集中的にこなすことも有効な手段です。

3気分転換をする

少しでもイライラしているなと感じたら、イライラを溜めないよう早めに気分転換するように意識しましょう。赤ちゃんが寝ている時間を、自分の趣味やリラックスタイムに費やすようにできると良いですね。

また、赤ちゃんと2人で過ごす時間が長く、常に後追いをされているとストレスがたまります。天気の良い日は公園で遊ばせてあげるなど、積極的に外に出るようにしましょう。同年代のお友達と触れあう良い機会にもなりますし、ママにも赤ちゃんにも良い気分転換になりますよ。

4おんぶ紐やだっこ紐を活用する

どうしてもやりたい事がある場合や、赤ちゃんが安心してくれない場合などは、抱っこやおんぶをしながら作業しましょう。おんぶだと両手も楽に使えるので大抵の家事はこなせますし、ママと触れ合っていることにより赤ちゃんも安心しますね。

ただし、赤ちゃんの体重が重くなると、抱っこやおんぶをしながらの家事はかなりしんどくなります。腰痛や肩こりの原因にもなりますので、くれぐれも無理をしないようにしてください。特に長時間の使用は、体への負担が大きくなります。

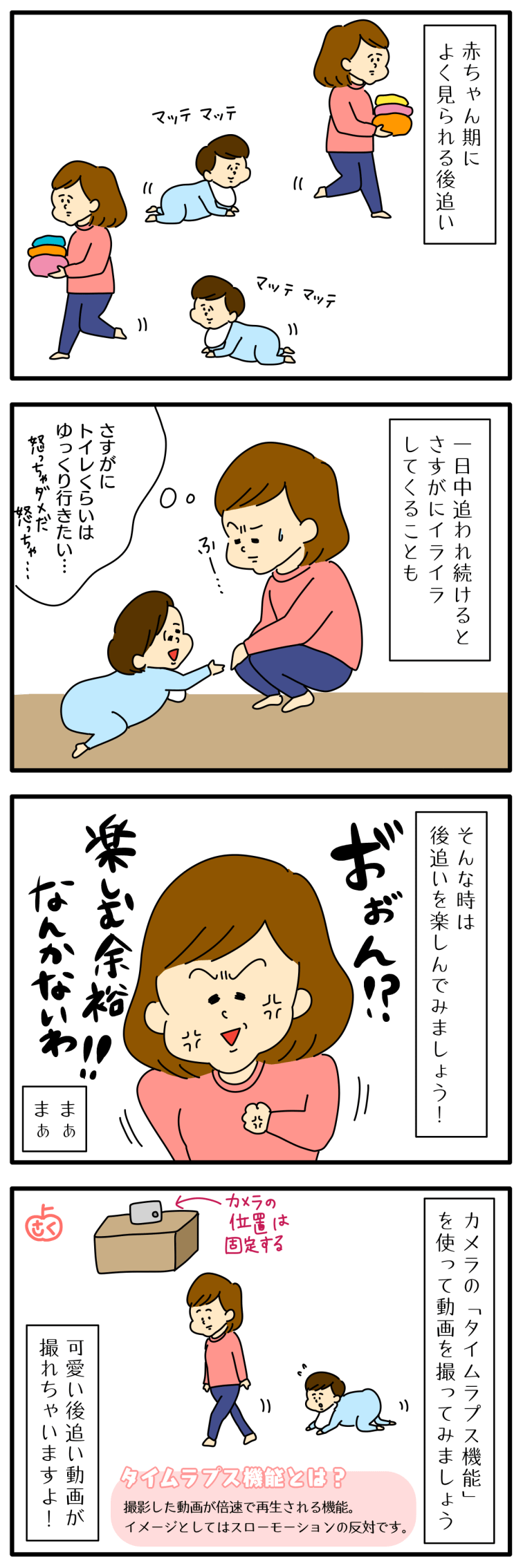

子育て4コマ漫画:赤ちゃんの後追いも撮影すればいい思い出に!

永岡さくらさんの子育て4コマ漫画のように、赤ちゃんの後追いを楽しめる方法を探して試してみましょう。

育児や家事のみにいっぱいにならず、ママの時間を楽しむことは、育児中には気づきにくいかもしれませんが、赤ちゃんの健全な情緒的な成長にとっても重要です。ママに心の余裕があると、周りに感謝する気持ちや優しさが生まれます。

何ごともバランスが大切です。一生懸命になりすぎて余裕を失うと、かえって育児の楽しさが見えなくなってしまいます。後追い期間中は特に「今だけのこと」と捉え、楽しむ気持ちを意識して過ごしましょう。

赤ちゃんの後追いは男の子と女の子で違う?きょうだいでも性差あり

赤ちゃんの後追いや泣く様子は、男の子と女の子で性差があるケースが報告されることがあります。しかし、これは科学的に明確な根拠があるものではなく、あくまで一般的な傾向や親の主観によるものが多いです。

同じ親から生まれた姉妹あるいは兄弟でも違いますが、一般的に男の子は女の子に比べて泣き声が大きく、真正面から気持ちをぶつけてくる傾向があると感じるママは多いです。

一方、女の子の赤ちゃんの後追いは、男の子に比べて小さな声でフニャフニャメソメソ悲しげに泣くように見えたり、親の反応を見て知恵を働かせているように感じるママもいます。

しかし、こうした違いは性別よりも、一人ひとりの生まれ持った気質や個性に大きく左右されます。どちらの泣き方であっても、赤ちゃんが不安を感じていることには変わりありませんので、その子の個性として受け止め、安心させてあげることが最も大切です。

A芝居上手な娘

我が家の娘は3人目にして初めての女の子で、色々な点で兄2人とは違いました。後追いの時期もママやパパが傍から離れると顔を両手で覆って悲しそうに大泣きをしてアピール。

ハイハイして追いかけてきては、私の足に捕まって大粒の涙を流して訴えかけてきました。その悲しそうな表情につられて、ついつい抱っこしてしまい家事がはかどらない日々を過ごしていました。

娘の泣く姿を我が家では「女優泣き」と呼んでいました。後追いが終わった今も、兄達のオヤツを食べたい時などには大粒の涙を流して訴えて要求しており、「女優泣き」は健在です。

赤ちゃんの後追い体験談!先輩ママ達の感想16

赤ちゃんの後追いに個人差がなければイライラも少ないのですが、ひどい子、長い子、短い子、全くない子など個人差があるため、知らないとイライラすることもあるでしょう。

赤ちゃんの後追いは始まる時期も終わる時期も長さもそれぞれ違うので、身近な赤ちゃんとだけ比べず、色々な体験談を知っておくと気持ちを落ち着けやすいです。

生後5~6ヶ月から後追いをはじめた赤ちゃんの体験談

Aお風呂は1日2回

我が家の長男はハイハイをし始めるのが早かったため、後追いが始まるのも生後5ヶ月頃からと早かったです。

一番困ったのは、私がお風呂に入っている時にもお風呂場までやってくることでした。週末はパパに息子をお風呂に入れてもらっていたのですが、2人の入浴が終わった後に私がお風呂に入っていると、必ずと言っていいほどやってきました。

あまりにもひどく泣く時は、もう一度服を脱がせて一緒に入れていました。寒い時期だったので、入浴後の着替えにも気を遣い大変でした。

そんな長男ですが、幼稚園に入る頃にはかなり自立して、お風呂に1人で入りたいと主張するようになり、体だけ私が洗ってあげてあとは1人で湯船にのんびり浸かっていましたよ。

Aいつでもそばにいたい

我が子が後追いを始めたのは、ハイハイができるようになってすぐの6ヶ月くらいでした。人見知りもひどくなった時期で、いつでもくっ付けるほど側にいないと不安なようでした。本当にトイレの中まで付いてきて、気持ち的に落ち着かないこともありました。

特に、台所は狭い上に危険なものも多く、我が家は猫も飼っているので、猫の飼育に必要なものも台所に置いてあるので、誤飲が心配でゲートを設置しました。我が家は猫との兼ね合いで、通常のベビーゲートが設置できなかったので、突っ張り棒を二本横に渡して子どもは這っても、掴まり立ちしても跨げないようにして、大人はその上を毎回跨ぐようにしました。毎日そこに掴まって泣いていたので、初めはかわいそうに思っていましたが、次第に私も慣れ、可愛くなってきてビデオを撮ったりもしました。

ちょうど後追いが終わった1歳3ヶ月くらいの頃に下の子を妊娠し、赤ちゃん返りが始まったので、また後追いがぶり返しましたが、2歳になる頃には言い聞かせて止められるようになりました。我が子は一般的な子どもより、長い期間後追いをしていましたが、その時だけだと思うと、とてもかわいい行動だったと振り返ることができます。

Aおんぶ紐は必需品でした

私の子供の後追いはひどくて大変でした。ハイハイをはじめた6ヶ月頃から2歳近くまで続いたのです。ハイハイができるようになると、自分で行きたい方向へ移動することが出来るので、私がトイレに行くときに離れるだけで泣いてしまって、ハイハイをして追いかけてきます。そのため、トイレのドアを開けっぱなしにしておいて、子どもをトイレの前まで連れて行って、赤ちゃん用の椅子に座らせておいて対策をしていました。

特に、料理を作る時は大変でした。台所は火や包丁があるので危ないため、ゲージを取り付けていたのですが、台所に入れないのが分かっているので、私が台所に向かうと後追いをしてきて大泣きされることがしばしばありました。そのため、おんぶをしながら料理を作る毎日で、2歳までおんぶ紐を使っていました。

A大好きなテレビ番組をつけて一瞬気をそらしたすきに

うちの子は、6か月終わりくらいからハイハイを始め、後追いは7か月くらいから始まりました。私がトイレに行ったりすると、すごい勢いで泣きながらトイレの中まで追ってきました。日中、ひとりで子守りをしていると、本当にトイレに行けませんでした。

そのため、トイレに行く前には、子供の大好きな「おかあさんといっしょ」を録画したものを流すと、ほんの数秒から数分ですが気をそらすことができました。9か月に入るとハイハイのスピードがものすごく早くなっていったのですが、その分、テレビへの興味も増してきたので、5分くらいは気をそらすことができました。もともとものすごいママっこだったので、後追いは1才すぎるまで続きました。

Aハイハイの時期の後追いが激しかったです

6ヶ月でハイハイできるようになるやいなや後追いが始まり、1歳ちょうどに歩けるようになるまで続きました。とにかく起きている間中は後追されていて、キッチンにも入ってくるので危なく、柵をつけたらずっと泣き叫んでいるので料理もできずに困りました。家事は昼寝中に集中してこなさないといけませんでした。トイレにもついてきたので、ドアも開けっ放しでした。

この期間はパパにも実母にも預けることができず、本当に四六時中一緒で毎日疲れ果てていました。保育士の友達に相談したら「一生で今だけのことだから、できるだけべったりしてあげているといいよ」と言われたので、あえて対策はしませんでした。

本当にその友達の言葉通りで、12ヶ月で歩けるようになると世界が広がり、後追いどころではなくなったようでピタリとおさまりました。今思えば、大変だったけど幸せな時間だったと懐かしく思います。

Aトイレも一緒に入る覚悟で

現在3歳になる息子を育てています。うちの息子は、6ヶ月を過ぎた頃から後追いをするようになりました。当時はまだハイハイをしていたのですが、とにかく私の姿が見えなくなると、この世の終わりかと思うくらい悲壮な感じで泣いては、ハイハイで追いかけてきました。

私の場合一番困ったのがトイレです。ほんのわずかな間でも、すごい声で泣き叫び、追いかけてくるので参りました。私は放っておいて泣かせておくというのが出来なかったので、対策としては、息子を抱っこして一緒にトイレに入るようにしていました。

うちの場合、1歳半頃まで続きました。歩けるようになると、足にしがみつかれ更に大変になりましたが、今はほとんどなくなったので、逆にちょっと寂しい気もします。

生後8ヶ月から後追いをはじめた赤ちゃんの体験談

Aお手洗いまで追いかけてくる息子

後追いはハイハイができるようになった生後8ヶ月くらいから始まりました。特に、お家の中で2人きりで過ごす時がひどくて、私がお手洗いに行く時ですら姿が見えなくなると泣いていました。常に、私のすぐ横をキープしていないと泣いちゃう状態でした。

1番困ったことは洗濯物を干すときです。どこまででもついてくるので、ベランダまで出ようとしちゃったりしたので困りました。後追い対策は、キッチンの所にベビーゲートを取り付けたことと、洗濯の際は洗濯物をハンガーにかけたり、洗濯バサミをつけてから、外に干すようにしました。そうすることで、ベランダにいる時間を短縮することができます。ベビーゲートは安全面でもとてもオススメです。できたらまたぐタイプではなく、開閉タイプにすると大人も楽ですよ。

後追いは1歳3ヶ月頃まで続きました。その位になると、一人で「アンパンマン」や「おかあさんといっしょ」を見て待つことができるようになりました。

Aイライラせずにかまってあげる

子供が8カ月頃から後追いが始まりました。トイレに行くにもお風呂にお湯をはるだけでも、とにかくついてきました。ほんの数分だからと、パパに預けても泣きわめいて私のもとに来ようとするので、夫もお手上げでした。

特に困ったのは食事の準備です。限られた時間の中で準備をしなければならないので、いちいちそばに来て、しかも両手を上に伸ばし抱っこをせがむので、時間と後追いでイライラしていました。でも、後追いはやめさせようとすればするほど激しくなる傾向があるため、私のもとに来た時は、家事をやめて、抱きしめて一緒に遊んだりするようにしました。寄ってきても子供のさみしい気持ちをきちんと受け止めてあげると、安心するのか後追いが徐々になくなり、3歳頃には後追いをしなくなりました。

生後9ヶ月から後追いをはじめた赤ちゃんの体験談

Aたまには一人にさせて

うちの娘は9ヶ月頃から後追いをするようになりました。初めの頃はかわいくて仕方がなかったですが、トイレにまでついて来るのでさすがに参りました。私の姿が見えなくなると泣いてしまうので、トイレはいつも開けっ放しでした。どこへ行くのにもくっついて来るので、たまには一人になりたいと思ったこともありました。

後追いが始まってから一番困ったのが、家事がなかなか思うように進められなかったことです。お風呂を掃除する時は危ないので扉をしめると、扉に張り付いて掃除が終わるまで泣き続けていました。

洗濯物を干す時も同じです。窓を閉めてベランダに出ると、窓に張り付いて泣いています。朝から泣かせ続けるのも心が痛むので、そんな時はいつもおんぶをしていました。子供って、おんぶ好きなんですよね。安心してすぐにご機嫌になります。私は肩が痛いけど、我慢です。そんな後追いは、大体1歳2ヶ月ぐらいまで続きました。

生後10ヶ月から後追いをはじめた赤ちゃんの体験談

Aプライベートタイムはゆっくりさせて

現在3歳になる私の息子は10か月ぐらいから後追いがはじまりました。私が見えなくなると泣き出し、歩くことができるようになってからは、真っ先に歩いて後を追ってきます。よくあったのが、楽しくおもちゃで遊んでいるのに、ちょっとでも私が席を離れるとおもちゃを投げ捨ててまで、私の行くとこ行くとこに付いてきました。

一番困るのは、やはりトイレにまで付いてこられることです。こちらはゆっくり入りたいのにドアを閉めたものならば、ドア越しでギャン泣きされてゆっくり入っていられません。子供の前からちょっと席を外す時に、自分の代わりに少し大きめの人形を置いて、自分の身代わりとして気を紛らわせようとしましたが失敗に終わりました。

長男の後追いは2歳ぐらいまで続きました。ピークは1歳から1歳半ぐらいだったのではないかなと思います。こちらの言ってることが理解できるようになってくると、後追いも少し収まってきたように感じます。しかし、今でもトイレにはたまに付いてきます。完全に後追いしなくなるのは、小学生ぐらいになってからかもしれませんね。

Aゆっくりトイレにも行くことができず・・・

長男がハイハイをし始めた生後10ヶ月の時に後追いが始まりました。私の姿が見えなくなると大泣きするので、どこへ行くにも息子を抱っこやおんぶで連れて行きました。家事をする間も後追いがひどいので、ほとんどおんぶで過ごしました。

後追いで一番困ったのがトイレに行く時で、トイレのドアを閉めて私の姿が見えなくなると、毎回号泣していました。あまりにも泣かれるので私も参ってしまい、家ではトイレのドアを開けたままの時もありました。

後追い対策として、私がトイレに行く前にはメリーの玩具のメロディーを流したり、好きなDVDを見せてそちらに気を向けるようにしました。後追いは2歳半くらいまで続き、長男が一人でも集中して遊べるようになるとようやく落ち着きました。

Aトイレに行くと大泣きして追っかけてきました

生後10ヶ月頃から後追いが始まりました。よくある後追いはトイレまでついてくるというもので、ドアを閉めようものならトイレの前で泣きわめいて困ったものでした。一番困ったのは、夕飯の準備ができないことです。私がキッチンに立つと、そばをウロウロしては泣いてしがみつくので、料理がまったくはかどりませんでした。あまりにひどい時には、夕飯をつくるのをやめてお弁当を買って済ませたほどです。

困り果てて、後追い対策として声をかけるのを徹底しました。「トイレに行ってくるね」「トイレの中にいるから大丈夫だよ」「料理を作るからね」などと言い聞かせるようにしました。こうすることでトイレの前で泣くのをやめてくれたので、声掛けはオススメの後追い対策です。1歳3ヶ月まで後追いは続きましたが、その後は落ち着きました。

Aそんなに不安にならないで

私の赤ちゃんは、大体一般的と言われる生後10ヶ月頃から後追いが始まりました。本当によく言われる後追いそのままの形で、掃除機をかけて他の部屋に移動したり、洗濯物を干したり、掃除をするためにお風呂場に行ったりした時に泣き出して、ついてこようとしていました。

我が家はキッチンが少し赤ちゃんから見えにくい位置にあるので、料理で火を使っている時に、後追いで料理は中断することになり進まないことはしばしば。火を使っていて危ないので本当に困りました。基本的に赤ちゃんが寝ている間に家事を全て済ませ、起きている時はずっとそばにいるようにしていました。

1歳3ヶ月頃から、徐々に離れている時間を増やしてみたら、意外と後追いをしなくなっていたので、そのまま離れている時間を増やして後追いが終わりました。

A人見知りと後追いがはじまった大変だった時期

我が家は7か月ころから人見知りをするようになり、10か月にはげしい後追いが始まりました。仕事の都合で託児を利用しましたが、極力預ける時間も短縮して一緒にすごす時間を多くとるよう心がけました。「行ってきます」とバイバイした瞬間、号泣しながら「ママ、ママ」と連呼されると、さすがに親のわたしも切なくなりました。

10か月頃は一時、トイレに行くのにも不安を感じて泣くので一緒に行動し、一時的なものと自分に言い聞かせて、抱いてあげたりして安心する環境作りにつとめました。やはり一番のモヤモヤは、仕事の際のお別れのときでしたね。

約1年はこのペースでしたが、徐々に泣かなくなり、2歳になって言葉がふえて伝えるようになると不安が減ったように見えました。普段から母子マンツーマンが多いので、極力出れそうなタイミングをみて、子育て支援センターや図書館など人が集まる場所にストレスにならない程度に顔を出しました。そうすると、少しずつ人馴れするようになりました。

1歳から後追いをはじめた幼児の体験談

Aとにかくおもちゃで気をひく

うちの子の後追いは1歳くらいからでした。ハイハイが得意でなく、歩けるようになるまでなかなかしなかったので後追いも遅めでした。我が家のキッチンはカウンター式なので、姿が見えていれば後追いすることなかったのですが、トイレや洗濯物を干しに行く時など姿が見えなくなると、とにかけ後追いをしました。

やはり、一番困ったのはトイレがゆっくりできないことでした。ドアを開けていればいいのですが、何となく見られているようで気になり、スッキリしないことが困りました。そこで、後追い対策をとりました。赤ちゃんがいるところからトイレまで、ありとあらゆるおもちゃを置いてからトイレに行きました。その中には、いつも目につかない目新しいおもちゃを混ぜておきます。そうするとハイハイしながら後追いしながらも道々におもちゃがあるので、それに気をひかれている間に私はトイレへ・・・。だいぶ時間稼ぎとなり助かりました。

後追いは1歳半くらいまでで、比較的短かったように思います。自由に動き回り、テレビなど夢中になれることが見つかってから後追いがなくなった気がします。

Aごまかしてごまかして・・・

うちの娘は生まれて1歳くらいまでは、よくおっぱいを飲んでよく寝る、育てやすい子でした。祖父母に会ってもそれほど人見知りもしなかったので、のんびりしたタイプなのだなと思っていました。でも1歳を過ぎて、ハイハイから伝い歩きをするようになって、家の中をある程度自由に動きまわれるようになると、私の後からついてくるようになりました。

「後追い」という言葉の通り、私の姿が見えなくなって泣き始めたのはその頃だと思います。ちょっとお風呂を掃除する時とか、玄関に行く時なんかに必死でついてくるので、ごまかすのに大変でした。毎回泣かれるのも可哀想な気がして、自分が移動する前には目新しいおもちゃやアイテムで気をひいて、パパッと用事を済ませるようにしていました。子供の気を紛らわせることが後追いのポイントだと思います。

そんな困った後追いも2歳半くらいまで続きましたが、だんだんと話が通じるようになってくると理解してくれるようになると、徐々に治まってきたように思います。