アクティブ・ラーニングとは?小学校全教科導入!?変わる学校現場

子供が小学校に入学すると定期的に授業参観がありますが、学校に出かけて子供の様子を見てみると、子供が授業に集中して聞くばかりの姿が多く、ガッカリしてしまうことってないですか?小さな子供を集団で学ばせることはとても難しいのですが、10年20年後の未来を想像すると、世界各国から日本が取り残されるのではないかといった不安も…。

こういった親の不安は社会的にも大きく取り上げられ、学校での子供の学習方法が大きく見直されてきていますよ。

今回は、アクティブ・ラーニングとは一体何か、文部科学省の定義や目的、学校の先生の教え方の変化、小学校での次期学習指導要領による変更点、学校現場の実態、注意点や評価方法について、詳しく解説します。

アクティブ・ラーニングとは何か

日本の子供達が国際社会の場に出たとき、消極的で競争力が弱いという傾向があることが以前から指摘されていますよね。こういった弱点を克服し、将来国際社会でも生き抜いていける人材を育てるためには、子供の学ぶ環境から変えなくてはいけないと検討、導入が進められているのが、「アクティブ・ラーニング」です。

アクティブ・ラーニングとは、もともと大学教育から導入が始まり、「学生参加型授業」とか、「PBL(課題解決型学習)」などと呼ばれることもあるため、漠然としたイメージは抱けるかもしれませんが、今後は小・中学校へ導入が進められていく予定ですので、ここでしっかりと理解しておきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 日本の子供は国際社会で消極的・競争力が弱いという指摘 |

| 目的 | 国際社会で生き抜く力を育てるため、学ぶ環境を変える |

| 名称 | アクティブ・ラーニング |

| 特徴 | 学生参加型授業/PBL(課題解決型学習) |

| 導入の経緯 | 大学教育から始まり、今後は小・中学校にも拡大予定 |

文部科学省による定義

中央教育審議会による「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて~生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ~(答申)」の用語集によると、アクティブ・ラーニングとは次のような学習方法として定義されています。

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。

引用元:文部科学省

これは、ちょっと言葉が難しすぎるかもしれませんね。もっとかみ砕いて言うと、アクティブ・ラーニングとは、子供達が自分で学ぶことを必要と感じ、自分からすすんで学習する意欲を持たせる学習方法のことです。

これまで日本の学校教育は、「教師が教えたものを生徒が覚え、基準点数を取ればよい」という考え方でしたよね。ところが、そういった学習環境では知識の高い人間を育成できても、自分の考えや意志を周りに伝え、知識を活かし、周囲をリードしていく人材を多数育成することが難しい状況でした。

この受動的な教育に対する考えを180度変え、生徒自身に学ぶ必要性を考えさせ、興味をもたせて自分から学習させ、人間性の向上と共に知力・学力のさらなる向上を目指そうというのがアクティブ・ラーニングの理念です。ですから、従来の教科書と黒板を使った、教師から生徒への一方通行の学習ではなく、次のようなさまざまな学習方法を取り入れていくことになります。

- 発見学習

子供が自らの発見によって学習できるように導いていく学習方法

- 問題解決学習

子供が自ら問題点を発見し、解決していくことを導いていく学習方法

- 体験学習

ボランティア体験や自然体験、職場体験などを通して、体験から学ばせていく学習方法

- 調査学習

子供に自ら調査をさせ、課題を発見し解決する方法を考えてさせていく学習方法

- グループ・ディスカッション

子供達同士で討論をさせて、結果を導かせる学習方法

- ディベート

子供達が肯定側・否定側に分かれて、討議して結果を導かせる学習方法

- グループ・ワーク

子供同士の集団で調査・討論・作業をさせて、結果を導かせる学習方法

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 文部科学省の定義 | 一方向の講義ではなく、学習者の能動的参加を取り入れた教授・学習法の総称 |

| 目的 | 汎用的能力(認知的・倫理的・社会的能力、教養など)の育成 |

| わかりやすい説明 | 子供が「学ぶ必要性」を感じ、自分から進んで学ぶ意欲を持たせる方法 |

| 従来教育との違い | 教師からの一方通行の授業ではなく、子供主体の学習へ転換 |

| 理念 | 受動的教育から脱却し、自発的学習で人間性・知力・学力を高める |

| 主な学習方法 |

発見学習/問題解決学習/体験学習/調査学習/ グループ・ディスカッション/ディベート/グループ・ワーク |

アクティブ・ラーニングとは何が目的の学習法?

アクティブ・ラーニングとは、子供達の次のような実力を養うことを目的としている学習法です。

これまでの学校教育では、与えられた問題の無難な答えを回答できれば良い評価が得られましたが、アクティブ・ラーニングでは自分から行動を起こし、苦労して学ばないと良い評価は得られません。そのため、アクティブ・ラーニングであれば必然的に、子供が能動的に学習していく姿勢と高い実力が養われるというワケなんです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 子供が能動的に学び、実力を身につけること |

| 養われる実力① | 実際に行動する力 |

| 養われる実力② | 自分で問題点を考える力 |

| 養われる実力③ | 自分の考えを相手に伝える力 |

| 養われる実力④ | 相手の意見を聞いて考える力 |

| 養われる実力⑤ | 必要な情報を自分で選び判断する力 |

| 養われる実力⑥ | 情報をわかりやすくまとめて発表する力 |

| 養われる実力⑦ | 応用問題を解く力 |

| 評価の考え方 | 自ら行動・苦労して学ばなければ高評価は得られない |

元々はアメリカの大学生への学習法

そもそもアクティブ・ラーニングとは、アメリカの大学が陥った問題の解決方法なのです。19世紀のアメリカでは、「教授は生徒に教えるより、研究者として活動することが大切だ」と考えられていましたが、戦後、大学が大衆化するに伴い、これまでのように生徒を放任する教育では、大学が危機的状況に陥るという問題が浮上し、生徒への教育の重要性が見直されることに…。その解決方法の一つとして、アクティブ・ラーニングが求められるようになったわけです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | アメリカの大学教育から始まった |

| 背景(19世紀) | 教授は教育より研究が重要とされていた |

| 背景(戦後) | 大学の大衆化により、生徒放任の教育では限界が見えた |

| 課題 | 教育の軽視により、大学が機能不全に陥る危機 |

| 導入の目的 | 生徒主体の教育に切り替え、大学教育を立て直すため |

なぜ日本で注目されるようになったの?

戦後の日本は高度経済成長をはたして豊かになり、日本人が経済や政治などの国際なシーンでも活躍する機会が増えてきました。ところが、そんな中でわかってきたのが、日本人が自分たちの意志を相手に伝えたり、自分から行動したりするアクティブな活動が苦手な傾向があり、そのため不利な立場に追い込まれることが多いという事実でした。

日本はアメリカとは逆で、子供を突き放して学ばせるのではなく、事細かに学習を導き、さまざまな制限を与えて望ましい方向へ導く教育が行われてきました。しかし、こういった過保護、過干渉、規制過多な教育はよろしくないという疑問が社会的に高まり、アメリカの大学教育の改革から生まれたアクティブ・ラーニングに期待が集まったのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 戦後の変化 | 日本は高度経済成長を達成し、国際的に活躍する機会が増加 |

| 課題の発見 | 日本人は意志表明や主体的行動が苦手で、不利な立場になりやすい |

| 従来の教育方針 | 手取り足取りの指導、細かな制限による過保護・過干渉な教育 |

| 問題視された点 | 規制過多な教育が子供の主体性を育てない点に社会的疑問が高まった |

| 注目された理由 | アメリカの教育改革の成果として生まれたアクティブ・ラーニングに期待が寄せられた |

アクティブ・ラーニングとは教え方の変化?

アクティブ・ラーニングとは、これまでの日本の教育で主流であった大人が一方的に教えるスタイルとはかけ離れたもので、子供自身が学ぶスタイルに変更することが必要になります。この意識改革は子供達ではなく、むしろ教師やパパやママにより必要とされるものですよね。

今の子供達を見ていると、部活や少年団では自主的にアクティブな活動ができるのに、過保護に指示をしてもらえる学校や家庭では、そういったアクティブな活動ができないケースが非常に多くなっています。「何かをやってもらえる」「自分で考えなくてもいい」というのは、子供にとって楽な環境ですので、能力を衰えさせる一因にもなっているのです。

子供だけにアクティブ・ラーニングを押し付けるのでは、これまでの教育と何ら変わりはありません!大人も子供の自主性を尊重した学び方をサポートできるように、意識を変えていきましょう

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 教え方の変化 | 大人が教えるスタイルから、子供が自ら学ぶスタイルへの転換 |

| 意識改革が必要な対象 | 子供よりも、教師や保護者(パパやママ) |

| 現在の子供の様子 | 部活などでは自主的に活動できるが、家庭や学校では指示待ちが多い |

| 指示的環境の影響 | 「やってもらえる」環境が、子供の能力低下を招く |

| 重要な考え方 | 子供にだけ求めず、大人も子供の自主性を尊重する意識が必要 |

小学校の全教科に導入!次期学習指導要領

子供の実力を養うといった必要性から、およそ10年ぶりに学習指導要領が全面的に改訂され、小・中・高校の学校教育の中でもアクティブ・ラーニングが導入されていくこととなりました。実際には、小学校では2020年度から、中学校では2021年度、高校では2022年度以降に実施とされていいますので、内容を簡単に見ておきましょう。

1全教科アクティブ・ラーニング

算数、国語、理科、社会など、すべての教科にアクティブ・ラーニングを取り入れる授業スタイルに変更することになります・従来の知識をただ詰め込む教育から、自分で学び、表現力を身につけさせる学習ができるように、ディスカッションやグループワークなどを交える授業が増えていくでしょう。

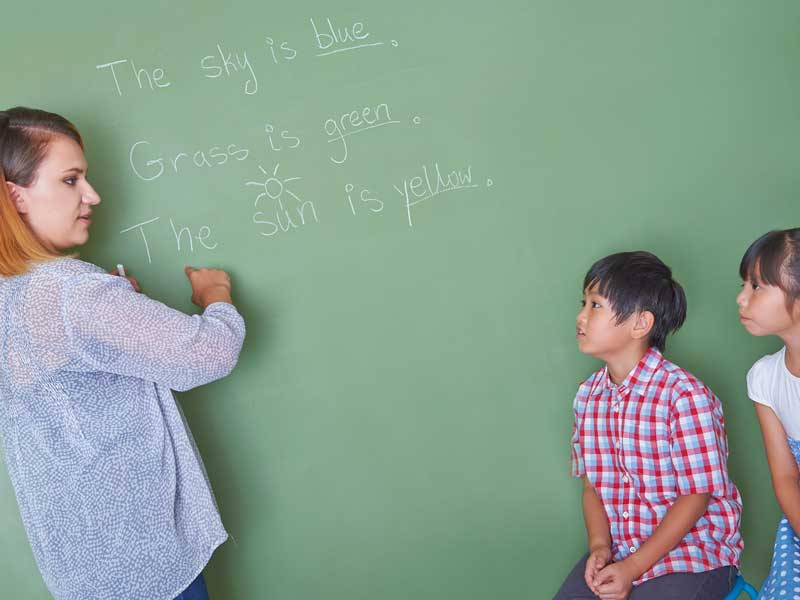

2小3から外国語活動の開始

文部科学省が発表した次期学習指導要領改定案では、2030年の日本を見据えて、将来的な国際社会で日本の子供達が活躍できる学力取得を目指し、外国語の活動を小3~4年に導入し、1週間に45分の学習時間を作って、聞く・話すを中心に外国語に慣れる学習をさせます。

3小5から英語教科化

外国語教育の早期化が求められる中、ついに1週間に1回45分で行われてきた外国語活動が、1週間2回の英語授業に変更になります。外国語の活動とは違い英語を教科化することで、学習と評価によって語学力の向上を目指し学習させます。

4小3~6の授業時間は週1コマ増

小学3~6年生の授業時間は、外国語活動導入と英語授業1コマ追加に伴い、週1コマ増えますよね。そのため、増えた授業時間1コマ分は、それぞれの学校の実情に応じた時間割に再編成することに…。学校によっては10~15分の短時間による学習、60分授業、土曜日活用などで、時間を増やして集中的に学習をさせます。

5プログラミング教育の導入

各国がプログラミング教育に力を注ぐ昨今、日本でも既に中学2年生の家庭科から、プログラミング教育が導入されていますよね。けれど海外ではもっと幼い時期から国を挙げてプログラミング教育を行い、成果を出しているところも…。こうした世界情勢もあり、日本でも小・中・高校の全ての学習にプログラミング教育を導入し、技術の習得と共に論理的な思考ができるような学習させます。

6その他

語学力を伸ばすため、中学校での英語授業は原則英会話とし、高校では英語による発表やディベートなどの機会を増やします。これは、高校卒業時の語学力を、現行の英検準2級~2級から、英検2級~準1級にレベルにアップすることを目指として決められた案です。

他にも、高校の主要教科科目を大幅に再編成し、教職員の定数の拡充や情報通信技術環境など、施設整備を継続的に実施していきます。

| 導入項目 | 内容 | 実施時期 |

|---|---|---|

| 全教科アクティブ・ラーニング | 算数・国語・理科など、すべての教科でディスカッションやグループワークを取り入れた学習を実施 | 小:2020年、中:2021年、高:2022年 |

| 外国語活動の開始 | 小3〜4年に週1回(45分)、聞く・話すを中心とした外国語活動を導入 | 2020年〜 |

| 英語の教科化 | 小5〜6年で週2回の英語授業を実施。評価対象となり語学力向上を図る | 2020年〜 |

| 授業時間の増加 | 小3〜6年生は週1コマ増。時間割を学校ごとに再編(60分授業や土曜活用など) | 2020年〜 |

| プログラミング教育 | 小・中・高校すべてで導入。論理的思考力と技術の習得を目指す | 段階的に実施中 |

| 語学力強化 | 中学英語は原則英会話、高校では英語による発表・ディベートを増加 | 2021年〜 |

| その他の改革 | 高校教科の再編、教職員定数の拡充、ICT環境の整備など | 継続実施 |

小学校は既にアクティブ・ラーニング!?変わる学校現場

アクティブ・ラーニングの本格的な導入はまだ先ですが、既にアクティブ・ラーニングを意識した教育を始めている学校や先生も…。

現在の小学校アクティブ・ラーニングとは?

これまでも、学校や教師の裁量でアクティブ・ラーニングは小学校で取り入れられてきました。2015年度の全国学力・学習状況調査によると、アクティブ・ラーニングを意識した体験学習や調査学習、グループワークなどを学習に取り入れている小学校の数は、全体の60~70%にのぼっています。

こういった学校では、子供のペーパーテストの点数も向上しているという結果がでていますので、今後もアクティブ・ラーニングを意識した、子供の自主性を促す学習をとりいれる小学校はますます増えていくことが予想されますね。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 導入状況 | 2015年度の調査で、60~70%の小学校が体験学習や調査学習、グループワークなどのアクティブ・ラーニングを導入 |

| 効果 | アクティブ・ラーニングを導入している学校でペーパーテストの点数が向上している |

| 今後の展望 | 子供の自主性を促す学習を取り入れる小学校がさらに増えることが予想される |

アクティブ・ラーニングへの誤った認識

これまでの学習指導要領では、「何を学習するか」といったことだけが記載されてきました。ところが、次期学習指導要領では「アクティブ・ラーニングの指導方法や評価方法」についてまで記載される可能性があります。これは教育現場にとって大ごとですよね。

今のところ小学校では、「少しずつアクティブ・ラーニングの定義が知られてきている」という状況。そのため先生によっては、「生徒が身体を使って学習すること」という誤った認識を持ち、グループ学習や体験学習を行いさえすれば、従来の学習方法と変わらないと思い込んで、子供達が自主的に学ぶ気持ちになる学習を行えない可能性も指摘されています。

また、アクティブ・ラーニングとは、「常にグループ活動やディスカッションを行う学習」という誤った認識もあります。けれど、グループ活動にディスカッションにせよ、講義スタイルの授業で基礎知識を定着させなければ、タダのおしゃべりになってしまう可能性もあり、次期学習指導要領ではそういった誤った認識への課題も残されています。

| 誤認識の内容 | 説明 | 問題点・課題 |

|---|---|---|

| 身体を使って学習すること | 「生徒が身体を使って学習すること」と誤解されている | グループ学習や体験学習をすれば良いと考え、子供の自主的な学びを促せない可能性がある |

| 常にグループ活動やディスカッションを行うこと | アクティブ・ラーニングは常にグループ活動中心と誤認識されている | 基礎知識の講義が不足し、単なるおしゃべりに終わるリスクがある |

| 学習指導要領の変化 | 「何を学ぶか」だけでなく、「指導方法や評価方法」も記載される予定 | 教育現場にとって大きな影響と課題をもたらす |

アクティブ・ラーニング導入で親が注意すべき点とは?

アクティブ・ラーニングとは、確かに子供や大人の意識を変え、物事を深く理解して実力のある人材を養うことには有効ですが、今までのような高い知識力を子供達一律に得られるかどうかは、本格的な実施をして結果が出ていないとわかりません。そのため、アクティブ・ラーニングが推奨される一方で、専門家の中からは次のような意見も出ています。

不十分な分野においては学校以外での学習や、家庭学習などで補っていくことが必要になるかもしれませんので、そういったデメリットは家庭でも充分理解し、注意しておく必要がありますね。

アクティブ・ラーニングだけに依存するのではなく、学校や家庭での子供の様子、学習の習得状況を日頃から気にかけて、家庭でも子供のアクティブな学習をサポートしていきましょう。

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 授業の進度の遅れ | アクティブ・ラーニングを重視すると授業の進みが遅くなる可能性がある |

| 知識面の不足 | 深い理解を重視するあまり、基礎知識の習得がおろそかになる恐れがある |

| 授業進行の不公平 | クラスごとに授業の進み方に差が出て不公平感が生まれる場合がある |

| 家庭学習の重要性 | 学校だけでなく家庭でも不足分を補い、子供の学習状況をよく把握しサポートする必要がある |

アクティブ・ラーニングの評価方法は?

アクティブ・ラーニングは、子供の学び方を変えるだけでなく、子供の評価の仕方も変わってきます。もちろん、アクティブ・ラーニングでの学習効果は、従来の付け込み型の教育によるペーパーテストで測ることができません。そのため、導入後は知識の量ではなく、学習で体得した知識や技能を使いこなすパフォーマンス評価をしていくことが必要になるでしょう。

パパやママ世代は従来の学校教育に慣れていて、子供の評価にも通知表の○×や、数値を重視してしまいがちですが、子供の能力や実力は何を学び、どう理解していたかを評価してあげることが大切です。目に見えない物の評価は難しいのですが、子供を信じて、家庭でもアクティブ・ラーニングに取り組んでいけるといいですね。