【身近な材料で簡単】子供と作るかわいいお雛様工作!紙コップ、折り紙、フェルトなど

女の子の健やかな成長を願うお祝い、ひな祭り。今年はさらなる思い出作りのために、お子さんと一緒にお雛様を手作りしてみませんか。立派なひな人形をお部屋に飾っているご家庭も多いと思いますが、子供が作る手作りのお雛様にはまた違った温かさがあります。

この記事では、折り紙や紙コップ、フェルトなど、ご家庭によくある材料や100円ショップで手に入る材料を使って、子供と一緒に簡単に手作りできるお雛様の作り方をご紹介します。

また、本格的な雛人形を購入していない方や、工作好きなママにおすすめの100円ショップの材料で手作りできる3段飾りのお雛様のアイデアもご紹介していますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

簡単でかわいい!子供と楽しむ手作りお雛様工作6選

100円ショップには、季節のイベントにちなんだ限定の折り紙や和柄の商品が並びます。お雛様の工作では、桜の花模様などの和柄の折り紙や千代紙を活用すると、華やかさがアップするのでおすすめです。

1紙コップの手作りお雛様

幼稚園のひな祭り工作でもよく取り入れられる紙コップの手作りお雛様です。胴体部分の模様に和柄の折り紙を貼るのも素敵ですが、お子さんが作るなら色々な色の無地の折り紙を細かくちぎって切り絵のように貼っていくのがおすすめ。オリジナリティーあふれる作品に仕上がりますよ。

紙コップの手作りお雛様の材料

2紙皿の手作りお雛様

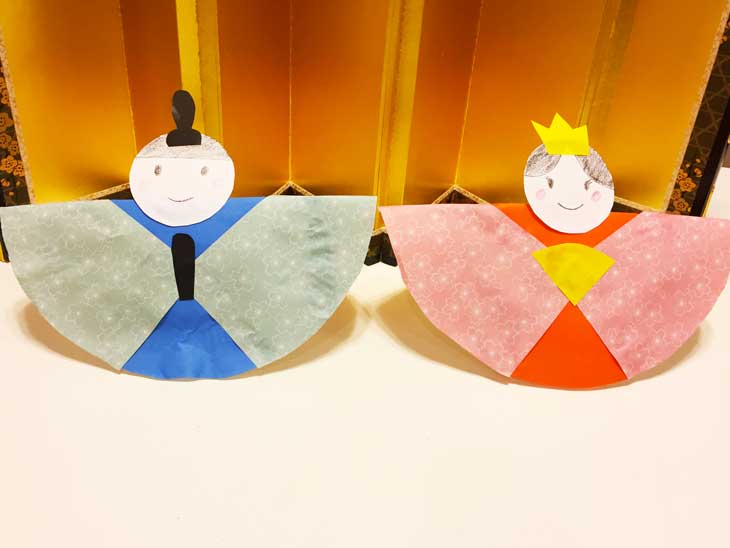

紙皿を半分に折って胴体にする、簡単な手作りお雛様工作です。底が丸いためゆらゆらと動くので、幼児のおもちゃにもなり、作った後も飾るだけでなく遊んで楽しめますよ。

紙皿の手作りお雛様の材料

3フェルトの手作りお雛様

フェルトを使った手作りお雛様は、温かみがあり、素材の感触を楽しむ知育工作にもおすすめです。100円ショップには、色数豊富なシールフェルトが販売されていて、裏面が方眼付きのシールになっているため、型を描きやすく貼り付けも簡単ですよ。

ご家庭にある普通のフェルトを使用する場合は手芸用ボンドで貼り付けましょう。色画用紙や色紙の上に貼れば、そのまま素敵な飾りになります。

フェルトの手作りお雛様の材料

4折り紙で折る手作りお雛様

幼稚園児になると、簡単な折り紙なら自分で折れるお子さんが増えてきます。折り紙は手先の訓練にもなりますので、ぜひ挑戦させてみましょう。ここでは、子供でも簡単に折れるお雛様の作り方をご紹介します。写真たてに入れたり、色紙に貼り付けたりすると、素敵な壁飾りになりますよ。

折り紙で折る手作りお雛様の材料

5手作り吊るし雛

ひな祭りの飾り方には地域や時代によって様々あり、高価なひな人形を買えなかった江戸の市民がお雛様の代わりに飾ったのが始まりとされるのが「吊るし雛」です。ご家庭でもお子さんと一緒に手作りの吊るし雛を折り紙で作って飾ってみてはいかがでしょうか。

吊るし雛の飾りにはそれぞれ意味が込められていますが、子供と一緒に作るなら人形・動物・花など子供が楽しめるモチーフがおすすめです。先程ご紹介した折り紙の手作りお雛様を吊るすのもいいですね。100円ショップにも簡単な折り紙の本が販売されていますし、図書館でも借りられますよ。

手作り吊るし雛の材料

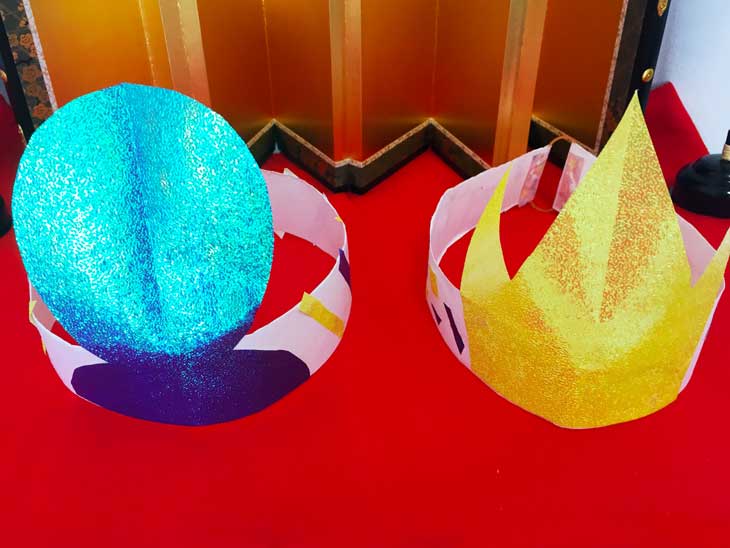

6手作りのお雛様の冠&お内裏様の烏帽子

お雛様に憧れて、きれいな冠や十二単(じゅうにひとえ)で着飾りたいと思う女の子は多いものです。ひな祭りをさらに盛り上げる手作りのお雛様の冠を作って被せてあげると、きっと喜んでくれますよ。お兄さんや弟さんがいる場合は烏帽子(えぼし)も作り、並んで写真撮影をすると、一生の記念になる可愛らしい写真が撮れます。

お雛様の冠&お内裏様の烏帽子の材料

何故、ひな祭りにはお雛様を飾るの?(飾る時期と片付け時期の目安)

3月3日のひな祭りには、女の子の健やかな成長と幸せを祈って雛人形が飾られます。雛人形は、古来の「流し雛」の風習に由来し、女の子の代わりに災難や厄を引き受けてくれる「お守り」のような存在です。また、豪華な雛飾りは、わが子の良縁と幸せな結婚への願いも込められています。

雛人形を飾る時期に厳密な決まりはありませんが、一般的には節分(2月3日頃)が終わった後の立春(2月4日頃)から2月中旬にかけて飾ることが多いです。片付ける時期についても決まりはありませんが、3月3日を過ぎたら、天気の良い、湿度の低い日を選んで早めにしまうようにしましょう。「片付けが遅れると婚期が遅れる」という説は迷信であり、「片付けをきちんとできる立派な女性になってほしい」という教えが変化したものとされていますので、気にしすぎる必要はありません。

100円ショップの材料で作れる!3段飾りお雛様

置き場所などの都合で雛人形を購入していないご家庭には、100円ショップにある材料で作れる手作りの3段飾りのお雛様がおすすめです。

段ボールや空の菓子箱を重ねて赤い色画用紙を乗せればひな壇が完成します。金屏風は厚紙や段ボールに金色の折り紙や千代紙を貼るだけで作れますよ。雛人形は紙ねんどで形を作り、衣装は千代紙を巻き付け、髪の毛の部分を油性マジックで塗るだけで作ることができます。

三人官女(さんにんかんじょ)と五人囃子(ごにんばやし)は、小物を千代紙と紙粘土で作ると豪華さがグッと増します。こちらの手作りの3段飾りお雛様の製作時間は、毎晩1時間ほどの作業で1週間程度で、総製作費用は432円と経済的です。

お雛様をよりリアルにしたい場合は、髪を黒糸で作ったり、首の部分を細くして目を入れたりする方法もありますが、あまりリアルにしすぎると子供が怖がることもあるため、可愛らしく作る程度に留めるのがおすすめです。

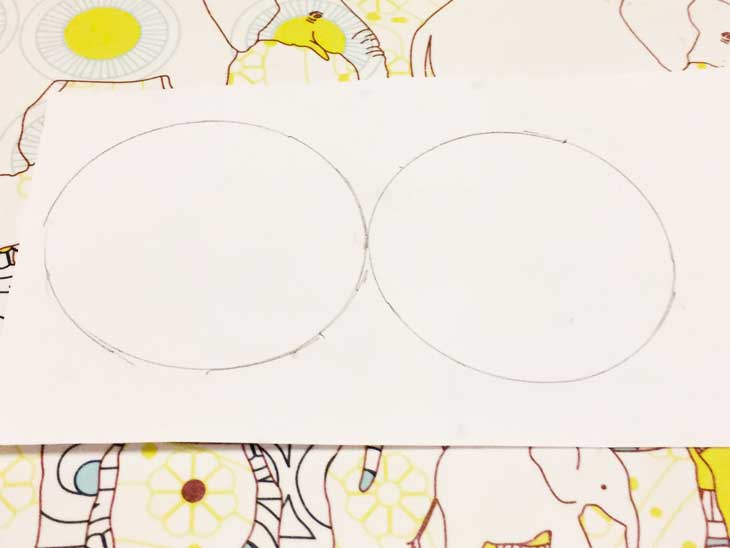

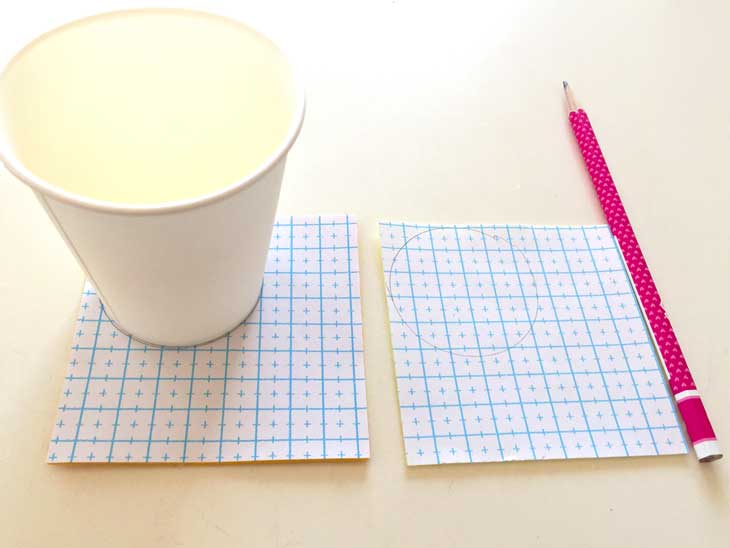

白画用紙に紙コップの底面を型取りして円を2つ描き、はさみで切り抜きます。

白画用紙に紙コップの底面を型取りして円を2つ描き、はさみで切り抜きます。 折り紙でお内裏様の烏帽子(えぼし)と笏(しゃく)、お雛様の冠と扇を作ります。

折り紙でお内裏様の烏帽子(えぼし)と笏(しゃく)、お雛様の冠と扇を作ります。 1で切り抜いた丸い紙にお内裏様とお雛様の顔と髪を描き、2の烏帽子と冠をのりで貼ります。

1で切り抜いた丸い紙にお内裏様とお雛様の顔と髪を描き、2の烏帽子と冠をのりで貼ります。 紙コップを上下逆さにしてから折り紙などを貼ってお内裏様とお雛様の胴体部分を作り、最後に3の笏と扇、顔をのりで貼れば完成です。

紙コップを上下逆さにしてから折り紙などを貼ってお内裏様とお雛様の胴体部分を作り、最後に3の笏と扇、顔をのりで貼れば完成です。 紙皿を半分に折り曲げます。

紙皿を半分に折り曲げます。

白画用紙に直径5~6cmの丸を2つ書き、はさみで切りぬきます。

白画用紙に直径5~6cmの丸を2つ書き、はさみで切りぬきます。 3の丸い白画用紙にお内裏様とお雛様の顔や髪の毛を描きます。

3の丸い白画用紙にお内裏様とお雛様の顔や髪の毛を描きます。 4のお内裏様とお雛様の顔に折り紙で冠と烏帽子(えぼし)を作って貼り、2の胴体に顔を貼りつければ完成です!

4のお内裏様とお雛様の顔に折り紙で冠と烏帽子(えぼし)を作って貼り、2の胴体に顔を貼りつければ完成です! 顔の色に合うベージュや白、黄色などのフェルトの裏に、紙コップなどで直径5~6cmの丸い顔型を2つ描きます。

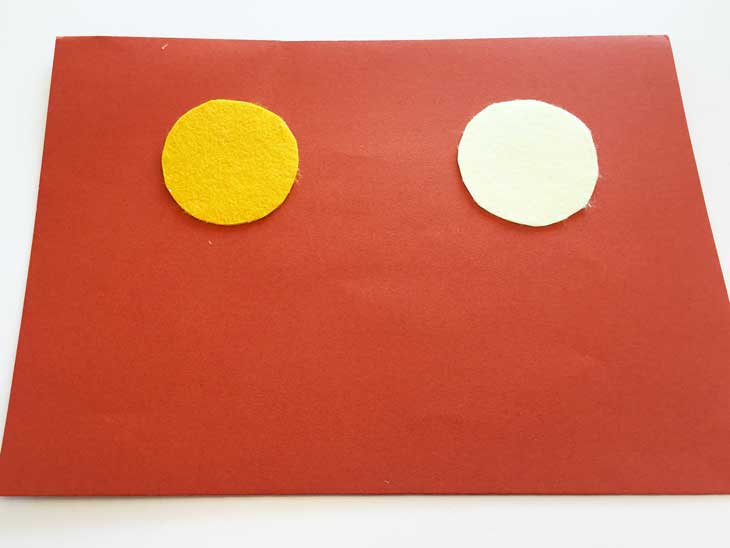

顔の色に合うベージュや白、黄色などのフェルトの裏に、紙コップなどで直径5~6cmの丸い顔型を2つ描きます。 1の顔型をはさみで切り取り、2つの顔を作ります。

1の顔型をはさみで切り取り、2つの顔を作ります。 黒や赤の油性マジックで、お内裏様とお雛様の髪の毛・目・口を描きます。

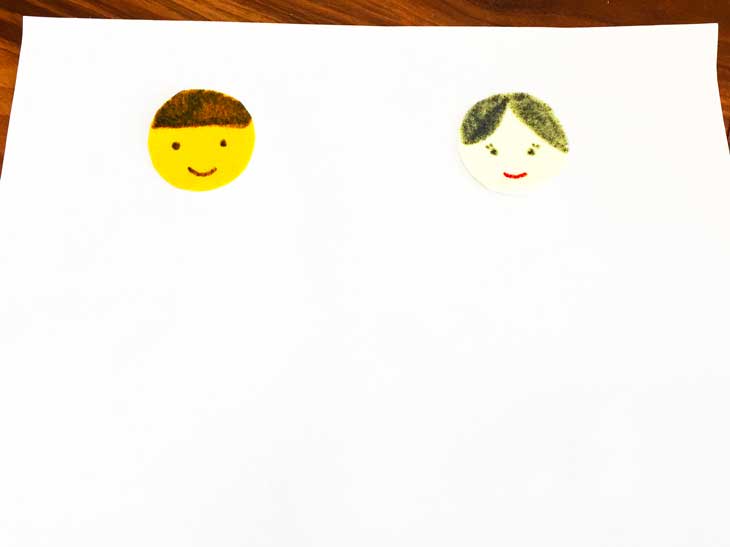

黒や赤の油性マジックで、お内裏様とお雛様の髪の毛・目・口を描きます。 お内裏様の烏帽子(えぼし)とお雛様の冠をフェルトで作ります。

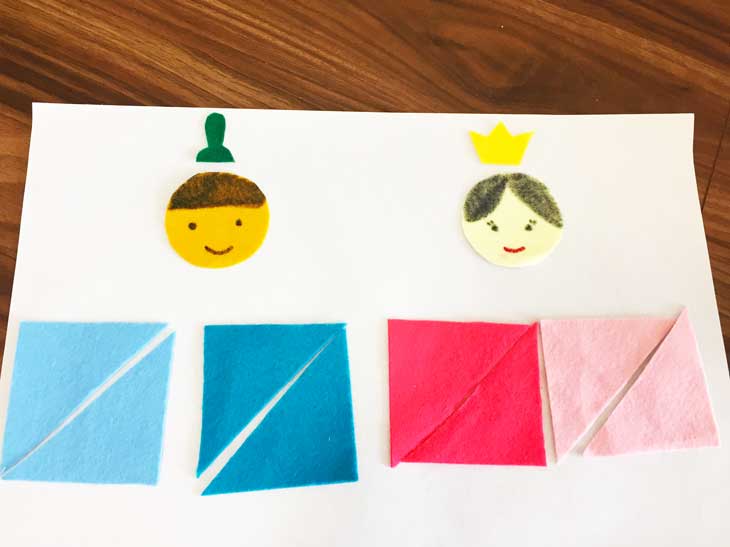

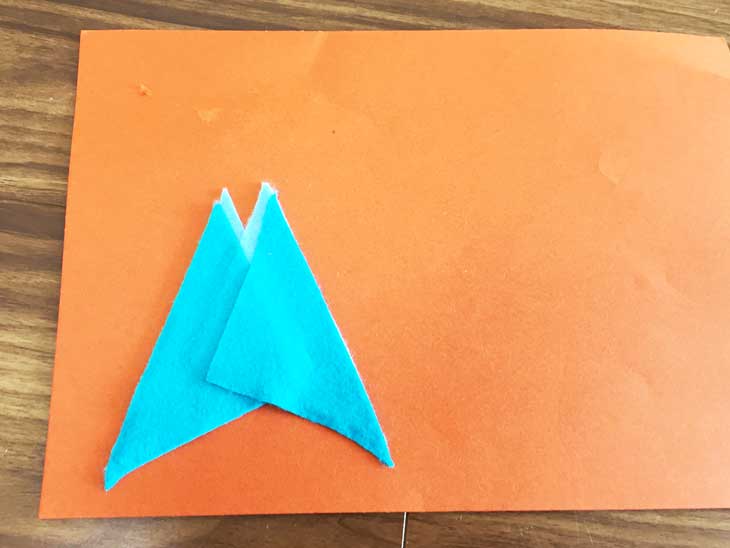

お内裏様の烏帽子(えぼし)とお雛様の冠をフェルトで作ります。 お内裏様とお雛様の着物用に、色が異なるフェルト4枚を1辺7cmの正方形にカットし、対角線で切って三角形2枚に分けます。

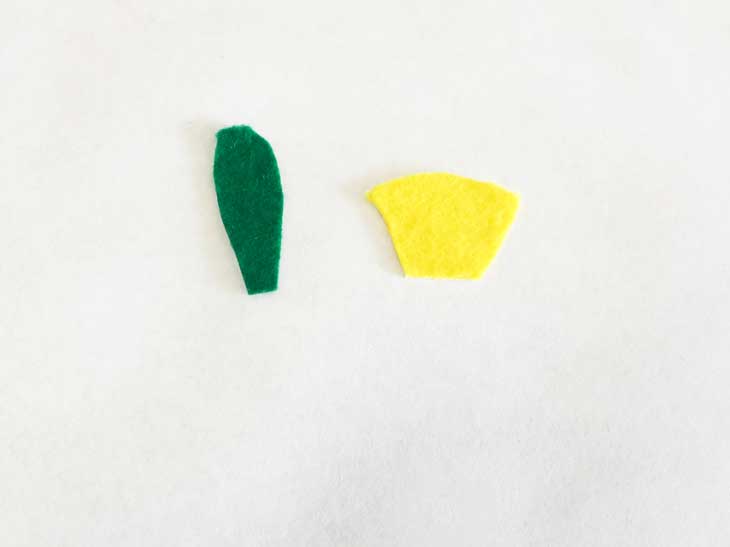

お内裏様とお雛様の着物用に、色が異なるフェルト4枚を1辺7cmの正方形にカットし、対角線で切って三角形2枚に分けます。 お雛様の扇とお内裏様の笏(しゃく)を作ります。

お雛様の扇とお内裏様の笏(しゃく)を作ります。 色画用紙の上に5で作ったお内裏様の着物部分のフェルトを一番長い辺を外側にして左前に貼り合わせ、上からもう一色のフェルトを左前に重ねて胴体部分を作ります。

色画用紙の上に5で作ったお内裏様の着物部分のフェルトを一番長い辺を外側にして左前に貼り合わせ、上からもう一色のフェルトを左前に重ねて胴体部分を作ります。 7のお内裏様の着物の上に3の顔を貼り付けます。

7のお内裏様の着物の上に3の顔を貼り付けます。 8にお内裏様の烏帽子と笏を貼り付けます。

8にお内裏様の烏帽子と笏を貼り付けます。

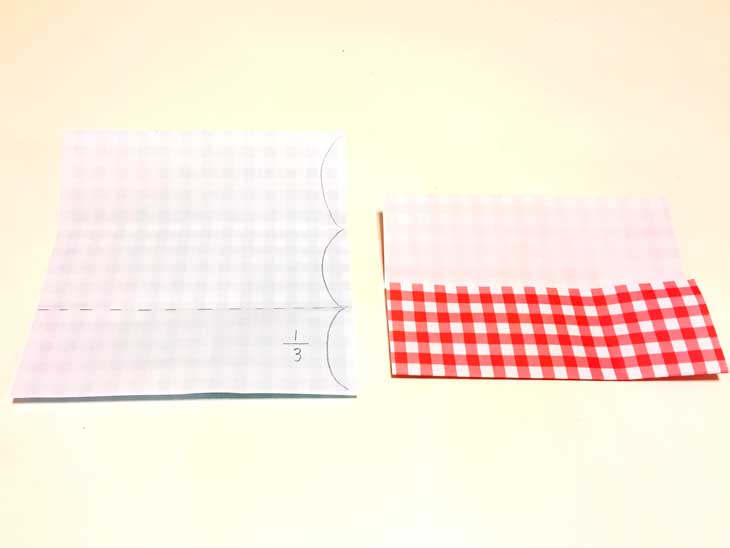

折り紙の白い面を上にし、下から1/3の所で折ります。

折り紙の白い面を上にし、下から1/3の所で折ります。 さらに右から1/3の所で折ります。

さらに右から1/3の所で折ります。 45度左に回転させると、左右と下は着物部分の色柄、上は白い顔の部分になります。

45度左に回転させると、左右と下は着物部分の色柄、上は白い顔の部分になります。 下の角を点線で後ろに折ります。

下の角を点線で後ろに折ります。 お内裏様とお雛様の白い顔の部分にマジックやクレヨンで髪や目、口などを描けば完成です。

お内裏様とお雛様の白い顔の部分にマジックやクレヨンで髪や目、口などを描けば完成です。

折り紙の本などを見ながら、お雛様など色々な飾りを8個折ります。

折り紙の本などを見ながら、お雛様など色々な飾りを8個折ります。 平らな飾りは裏面をテープで紐に貼りつけ、立体的なものは紐を通してから上下にテープを貼って固定させます。紐の一番上に輪を作って壁や天井から吊るせば完成です。

平らな飾りは裏面をテープで紐に貼りつけ、立体的なものは紐を通してから上下にテープを貼って固定させます。紐の一番上に輪を作って壁や天井から吊るせば完成です。 折り紙を裏表に半分に折り、開くと冠と烏帽子になるように線を引きます(花模様などでもOK)。

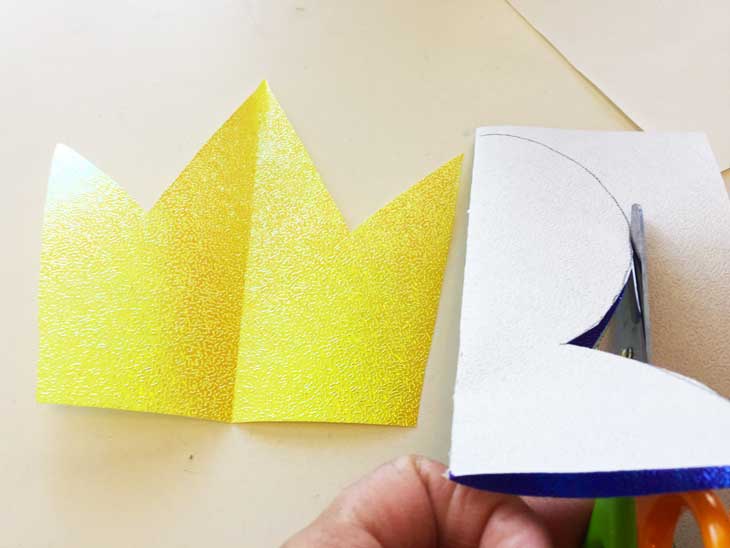

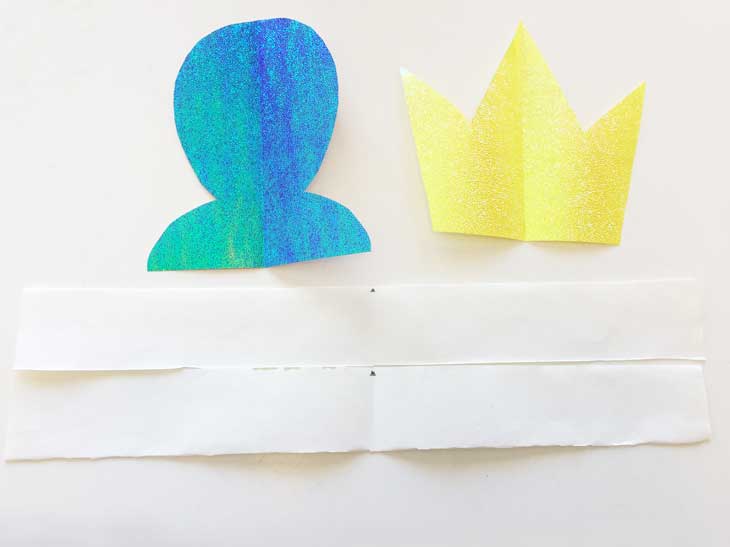

折り紙を裏表に半分に折り、開くと冠と烏帽子になるように線を引きます(花模様などでもOK)。 線をはさみで切って、冠と烏帽子を作ります。

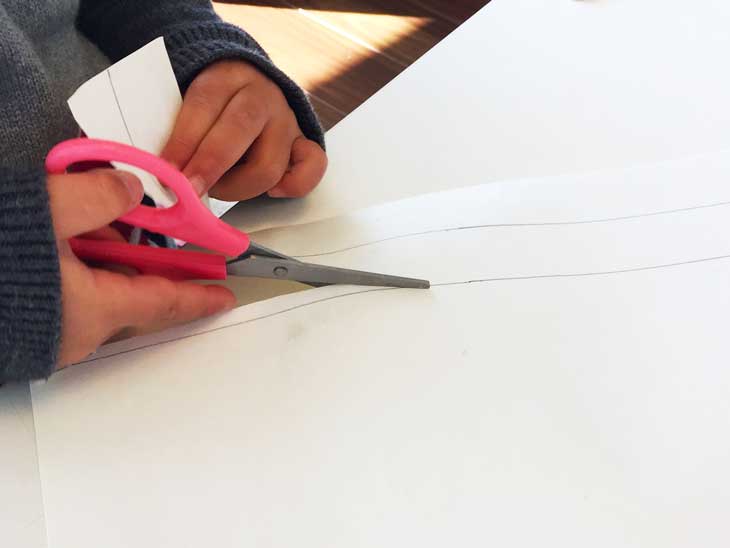

線をはさみで切って、冠と烏帽子を作ります。 画用紙を細長く2枚に切り、頭に巻く部分(鉢巻)を作ります。

画用紙を細長く2枚に切り、頭に巻く部分(鉢巻)を作ります。 3の画用紙を半分に折り、真ん中に印をつけます。

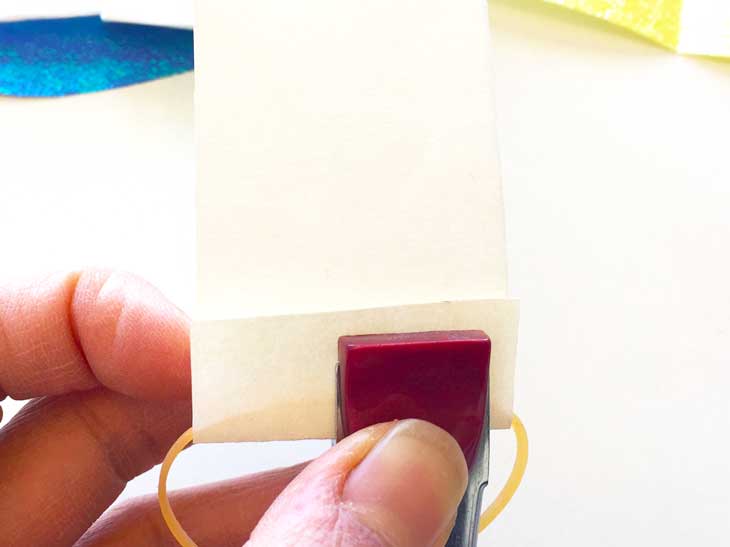

3の画用紙を半分に折り、真ん中に印をつけます。

4のホッチキスの針の部分をテープで覆います。

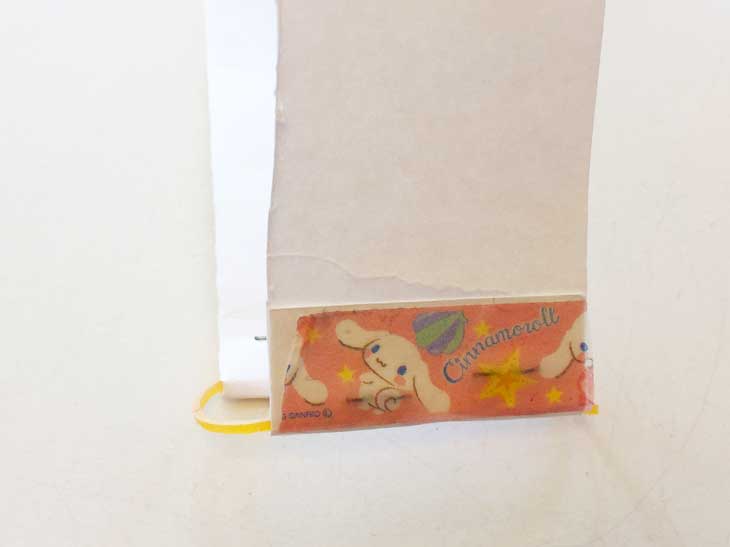

4のホッチキスの針の部分をテープで覆います。 最後に6の細い画用紙の印をつけた場所に烏帽子と冠の中心を合わせて貼り付け、画用紙の白い部分に切った折り紙を貼って飾り付ければ完成です。

最後に6の細い画用紙の印をつけた場所に烏帽子と冠の中心を合わせて貼り付け、画用紙の白い部分に切った折り紙を貼って飾り付ければ完成です。