百人一首の遊び方~ルールを覚えてお正月は家族で楽しもう!

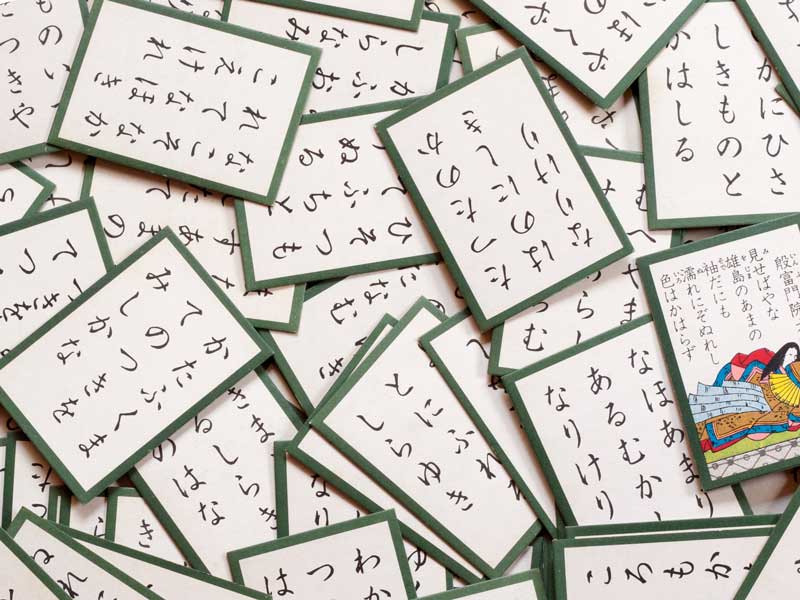

お正月には凧揚げや羽根つきなどの伝統的な遊びに触れる機会が多いですが、近年漫画や映画で話題となり人気が高まっているのが「百人一首」です。

「かるた」は小さいお子さんから大人まで楽しめる人気の遊びですが、小学校高学年になると少し物足りなさを感じるお子さんもいるかもしれません。学校でも習う機会がある「百人一首」は、より奥深く楽しむことができるのでおすすめです。

普通のかるたと違い、難しそうなイメージがあるかもしれませんが、実は基本的なルールを覚えればとても簡単に楽しめます。そんな百人一首の基本的なルールや遊び方、小さいお子さんでも楽しめる百人一首を使った遊びなど、大人も子どももみんなで楽しめる百人一首についてご紹介します。

百人一首とは

そもそも百人一首とは何なのでしょうか。「昔ながらのかるたのようなものかな…」と漠然としか知らない人も多いかもしれません。

百人一首とは、鎌倉時代の歌人である藤原定家(ふじわらのていか)が、飛鳥時代から鎌倉時代にかけての100人の歌人の和歌を一首ずつ選定してまとめた歌集が元になっています。これらの和歌(五七五七七の短歌)を札にしたものが、現在かるたとして遊ばれている「小倉百人一首」です。

百人一首の遊びに必要なもの

百人一首を始める前に必要なものをご紹介します。難しいイメージがあるかもしれませんが、実は必要な物は比較的少ないです。

- 歌と歌人の絵、下の句(短歌の下の句「七七」)が書いてある読み札100枚

- 歌の下の句(短歌の下の句「七七」)だけが書いてある取り札100枚

- 読み手1人

- 取り手2人以上

1対1でやる基本の百人一首

1対1で行う基本の百人一首は、近年漫画や映画の「ちはやふる」の影響もあり、「競技かるた」としてブームになりました。競技かるたのルールは少し上級者向けかもしれませんが、練習すればするほど上達しますので、小学校高学年から中学生には特におすすめです。競技かるたの基本的なやり方をご紹介します。

1.対戦相手と向かい合って座る

まずは対戦相手と向かい合って座り、互いに一礼します。百人一首は礼に始まり礼に終わる遊びですので、まずは礼儀をしっかりと守りましょう。

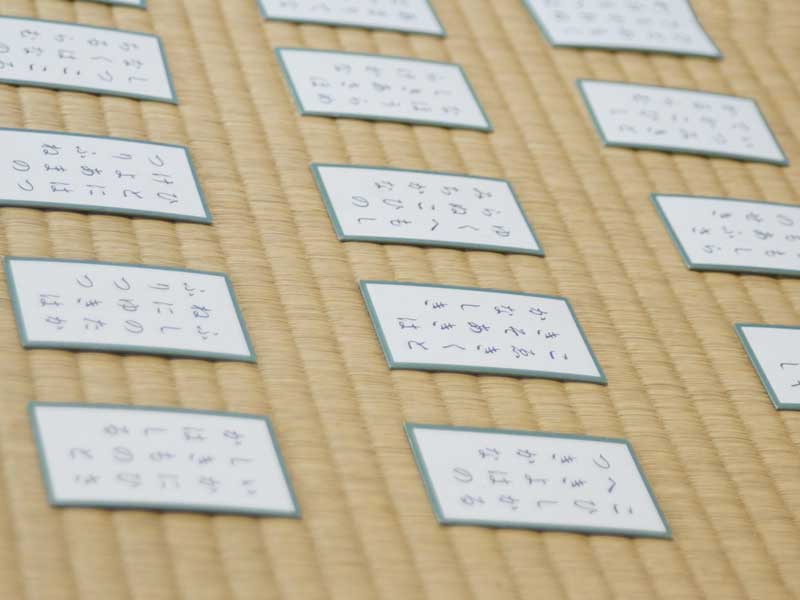

2.取り札を自陣・敵陣に分ける

次に、百人一首の取り札100枚の中から50枚を取り、裏返してよく混ぜます。この50枚を自分と相手に25枚ずつ配ります。この25枚の札がお互いの「陣地」に並べる札(自陣札)となります。残り50枚の取り札と、使用しなかった50枚の読み札は、競技には使いません。

3.25枚の取り札をお互い自分の方に向け3段に並べる

自分の陣地にある25枚の取り札(自陣札)を、自分の方に向けて3段に並べます。また、相手の陣地にある25枚の札(敵陣札)も同様に相手が並べます。並べるときは、得意な札、苦手な札、取りやすい位置などを意識しながら戦略的に並べます。ただ適当に並べるのではなく、この札を並べる時点から勝負は始まっています。

4.読み手が読み札(上の句)を読む

お互いに札を並べ終わったら、いよいよスタートです。読み手が読み札(上の句)を読み始めます。百人一首を暗記している人は、読み手が上の句を読み始めた時点で、札の目星をつけて取る準備を始めます。

5.取り手は読み手が読んだ歌の取り札(下の句)を取る

取り手は、読み手が読んだ歌の下の句が書かれた取り札を、相手より早く取ることを目指します。札は、自分の陣地にある「自陣札」だけでなく、相手の陣地にある「敵陣札」を取っても構いません。また、読まれた歌が50枚の場にある札とは異なる歌であった場合、それを「空札(からふだ)」と呼びます。空札の際は、誰も札を取ることはできません。

6.札を取ったら自陣札を減らす

相手より早く取った札は、自分の横に置いて「獲得札」とします。自分の陣地(自陣)から札を取った場合は、そのまま獲得札にするだけで構いません。もし、相手の陣地(敵陣)から札を取った場合は、獲得札とするとともに、自分の陣地から札を1枚選んで相手に渡します。これを「送り札」と呼びます。最終的に自分の陣地の札がすべて無くなった方が勝ちとなります。

7.お手つきをすると相手から1枚もらわなくてはならない

「お手つき」とは、読まれた歌ではない札に触れてしまったり、空札のときに札に触れてしまったりすることです。お手つきをしてしまった場合は、ペナルティとして相手から札を1枚渡されます。相手の札が減り、自分の札が増えるため、1回のお手つきで2枚分の差が出てしまいます。お手つきをしないように、正確な判断が重要です。

8.先に自陣札がなくなった人が勝つ

たくさん札を取ったり、送り札をしたりして、自分の陣地の札を0枚にした人が勝ちとなります。

みんなで簡単に楽しめる遊び方

百人一首は難しい、うちの子にはまだ早いかも、と思ったお母さんもご安心ください。百人一首には、和歌の知識がなくても楽しめる遊び方がいくつもあります。成長に合わせて遊び方を変えていくことができるので、一家にひとつあると長く楽しめるのも魅力です。一対一の競技かるただけでなく、みんなで和気あいあいと遊べる方法もご紹介しますので、ぜひ試してみてください。

坊主めくりのやり方

坊主めくりは、とっても簡単なうえに、みんなで楽しくできるので、百人一首初心者の人には特におすすめです。人数に制限はありません。地方によってローカルルールがあることが多いので、坊主めくりを始める前に、一度みんなでルールを確認しましょう。一般的なやり方をご紹介します。

1.丸い輪になって座る

みんなで丸い輪になって座りましょう。人数が多くなるほど輪が大きくなりますが、輪の大きさは有利不利には特に関係ありませんので、ほどよいスペースを確保しましょう。

2.輪の中央に取札を裏返して積む

百人一首の読み札(歌人の肖像画が描かれた札)をよく切って、輪の中央に裏返して積みましょう。積む山はひとつではなく2~3個に分ける方が選択肢が増えておもしろいのでおすすめです。坊主めくりでは、歌人の肖像画が描かれている読み札(絵札)のみを使用します。

3.札を捨てる場所を用意する

読み札の山の近くには、めくった札を捨てる「捨て札」のスペースを確保しましょう。山が多かったり、輪が小さかったりすると捨てた札がごちゃごちゃしてしまいますので、しっかり札を捨てる場所を確保しましょう。

4.札をめくる順番を決めてスタート

次に札をめくる順番を決めましょう。基本的に輪の並び順で、一番に引く人と時計まわりか、逆まわりか決めるとよいでしょう。ここまで準備したら、いよいよ坊主めくりのスタートです。

5.札が詰まれた山の一番上の札をめくる

輪の中央に置かれている読み札を順番にめくっていき、絵柄によって手札になったり、捨てたりする遊びです。札が積まれた山の一番上の札を順番にめくっていきましょう。2~3個山がある場合は、どの山から札をとっても大丈夫です。

6.男性(殿)の札が出たら自分の札になる

百人一首の札の中で一番多いのが、公達や武官などの男性(殿)の札です。これが出たら自分の持ち札となります。坊主めくりは最終的に持ち札が多い人の勝ちなので、無難な札だといえます。

7.女性(姫)の札が出たら捨てられた札をもらえる

女房や内親王などの女性(姫)の札が出たら、それまでに捨てられた札を全て自分の持ち札にすることができます。坊主めくりにおいて、最も有利な札で、女性(姫)が出ると歓声が上がります。

8.坊主(僧侶)の札が出たら自分の札を全部捨てる

坊主めくりの醍醐味である「坊主(僧侶)の札」はジョーカー的な存在です。坊主(僧侶)の札を引いたら、自分の持ち札を全て捨てなければならない、最も残念な札なのです。坊主の中でも「蝉丸(せみまる)」の札は特別で、地方によっても下記のような独自のルールがあります。独自のルールがある場合は、ゲームを始める前に決めておくとよいでしょう。

- 蝉丸を引いたら一回休み

- 蝉丸を引いたら、全員が持っている札をすべて捨て札にし、仕切り直し

9.自分の札の数が多い人が勝つ

山になっているすべての読み札がなくなったら終了です。そのときに、一番手札を多く持っていた人の勝ちです。ルールが簡単なので、小学校低学年のお子様でも十分楽しめます。

散らし取りのやり方

散らし取りとは、基本の百人一首のルールよりは普通のかるたに近いので、大勢で遊べたり、小さいお子さんでも楽しく遊べたりするのでおすすめです。やり方をご紹介しますので、みんなでやってみましょう。

1.取り札を取り手の前にばらばらに置く

取り札は、取り手の前にバラバラに広げて置きます。基本的な百人一首のように、3段にきれいに並べる必要はありません。

2.取り札の向きはどっちでもいい

取り札の向きもバラバラで大丈夫です。普通のかるたのようにランダムに並べましょう。ただし、向きに偏りがあると有利な人と不利な人が出てくることがありますので、できるだけ均等になるよう気を付けましょう。

3.取り手は取り札を囲んで座る

取り手は取り札を囲んで座りましょう。取り手は何人でもかまいませんが、できるだけ大勢で行った方が楽しいですよ。

4.読み手が札を読む

準備ができたらいよいよスタートです。読み手は読み札を読みましょう。読み札はあらかじめよく切っておきます。上の句から下の句まで全部読んであげると、歌を覚える勉強にもなるので読んであげましょう。

5.読み手が読んだ歌が書いてある取り札を取る

取り手は、読み手が読んだ歌の下の句が書かれた札を探して取ります。かるたと全く一緒で、どこに何の札があるのか見渡して記憶しておくと有利になります。他の人よりも早く取れるように練習してみてください。

6.お手付きにはペナルティがある

焦るとついやってしまうのが、お手付きです。散らし取りにおけるお手付きのペナルティは地方によって異なりますので、あらかじめ決めておきましょう。一般的には「一回休み」や、獲得した札を一枚返上などが適用されることが多いです。

7.一番多く取った人が勝つ

散らし取りは、すべての札を取り終えた時点で、札を一番多く取った人の勝ちです。百人一首は普通のかるたよりも文字ばかりなので少し難しいかもしれませんが、札が取れるようになるととっても楽しいので、ぜひやってみてください。

北海道の百人一首

百人一首は、もともと平安時代に都で流行したもので、その後も比較的関西地方ではよく親しまれていました。関東より北の地方になると、百人一首に触れるのは小学校の授業のみということも珍しくありません。

その中で、北海道では百人一首が独自のルールで楽しまれています。私たちが一般的に知っている百人一首とは少し違うかもしれませんので、ぜひご紹介させていただきます。

北海道の百人一首のやり方

一般的な百人一首は読み手が上の句を読んで、取り手が下の句の札を取るというスタイルです。しかし、北海道の百人一首は、読み手が和歌の「下の句」を読み、取り手も「下の句」が書かれた札を取るというスタイルです。そのため、下の句を読んで、下の句を取ることから「下の句かるた」と呼ばれています。

北海道の百人一首は木札

そして、何といっても特徴的なのは、取り札が「木札(きふだ)」であることです。一般的な紙でできた札と違い、木でできているので独特の趣があります。取り札は厚さ3~5mm程度の木で作られます。ちなみに、読み札は紙でできていることが多いです。

北海道の百人一首のルーツは会津藩

そもそも北海道の百人一首のルーツはどこにあるのでしょうか。それは、江戸時代の会津藩時代までさかのぼります。会津若松藩で流行っていた木製の「板かるた」が現在の「下の句かるた」の原点という説が有力です。北海道は他県からの移住者が多いので、さまざまな文化が混じり合い、今の百人一首にたどり着いたのでしょう。