自己有用感のある子とは?自己有用感が自尊感情を高める理由

「我が子に自信を持たせたい」と考えたとき、真っ先に思い浮かぶのが自己肯定感(自尊感情)ではないでしょうか。自己肯定感を高めるために褒めて自信を身につけさせることは、お子さまにとって大切なことです。

しかし、自己肯定感よりもさらに子どもの自信につながる感覚として、今注目されているのが「自己有用感」です。なぜ、自己肯定感よりも自己有用感のほうが、より効果的に自信が育まれるのでしょう?

今回は、自己有用感について、自己肯定感と比較しながら分かりやすく解説します。さらに、お子さまの自己有用感を高める具体的な方法についても紹介していますので、お子さまに自信をつけさせたい方はぜひご覧ください。

自己有用感とは?自己肯定感(自尊感情)との違いは?

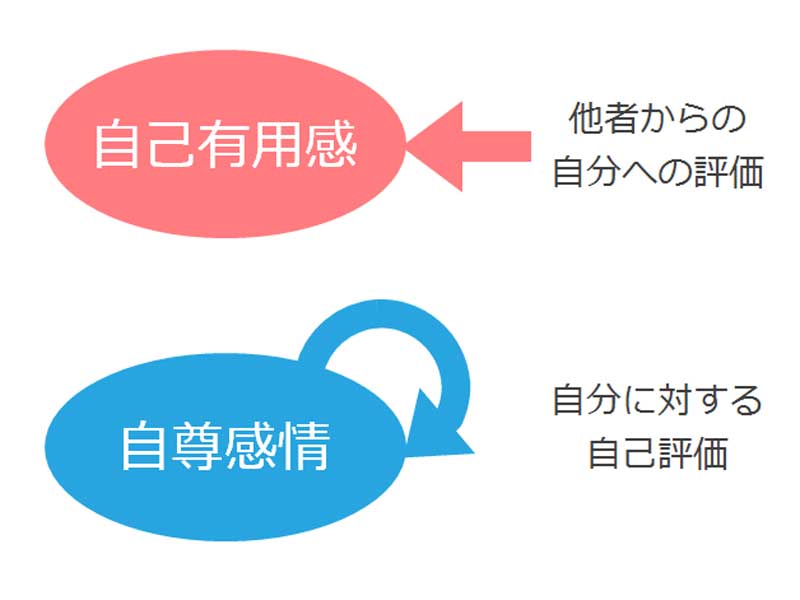

自己肯定感と自己有用感は、しばしば混同されますが、心理学的には明確な違いがあります。

自己肯定感(自尊感情)とは、自分の長所も短所も含めて、ありのままの自分を肯定し、「自分には存在する価値がある」と感じる感覚のことをいいます。これは、他者からの評価とは関係なく、自分自身に対する評価である点が特徴です。

一方、自己有用感とは、「自分が人の役に立っている」「他者に貢献している」と感じ、他者との関わりの中で自分の存在価値を実感する感覚のことをいいます。これは、「役に立つ」という言葉のとおり、他者の存在なしには生まれない感情であり、その点が自己肯定感と大きく異なります。

自己肯定感は、自分自身を肯定する気持ちですが、その根拠が自己評価のみであると、周囲から評価が得られないときに自信を失ってしまう恐れがあります。そのため、自己肯定感を高めるには、「他者貢献」という外部からの根拠を伴う自己有用感を育むことが、より強く安定した自信につながると考えられています。

自己有用感が高い子供の5つの特徴

自己有用感を得ることで自信を持ったお子さまは、具体的にどのような考え方や行動をするようになるのでしょう。主に、自己有用感が高いお子さまには、次のような特徴があります。

1自分にはよいところがあることを知っている

人の役に立ち、人から感謝されるという経験を重ねることで、自分の良い評価を受け、自分の持つ能力や特性が他者に貢献できるものだと自覚しています。これが、揺るぎない自信につながります。

2人を思いやることができる

自己有用感が高まると、「困っている人を助けたい」「人に喜んでもらいたい」という気持ちが強くなります。自分が行動することで他人に感謝されることに喜びを感じ、自然と共感性や思いやりの心が育まれるのです。

3何事にも積極的

自己有用感が育っているお子さまは、人に評価されることに喜びを感じ、「もっと頑張ろう」という意欲が生まれます。その結果、何事にも積極的に取り組み、さらに成功体験を重ねて自信を深めていくでしょう。

4人と協力しながら物事を進められる

人から感謝されるようになると、自然と人への感謝の気持ちが生まれ、相手の気持ちを大切にできるようになります。そのため、人とうまく協力できるようになり、コミュニケーション能力も高まるので、集団生活でも円滑に関われます。

5自分で考えて行動できる

人からの評価にやりがいを感じて、「どうすれば人の役に立つのか」と常に考えながら行動します。自ら考えて行った行動が良い評価として返ってくると、さらに自己肯定感や自己効力感も高まります。

自己有用感を高めると自己肯定感が安定する理由

自己肯定感は「ありのままの自分を肯定する」という、主に自己評価に基づく感覚です。一方、自己有用感は「他者貢献を通して存在価値を実感する」という、他者との関わりの中で育まれる感覚です。そのため、自己有用感を高めることは、お子さまの社会性の発達におおいに役立ちます。

さらに、他者との関わりによって自己有用感を得ることで、以下のような「根拠に基づいた存在価値の自覚」が生まれます。

- 自分は人の役に立つ存在だと実感できる

- 自分の行動が周囲に良い影響を与えると認識できる

- 周囲の人から認められているという客観的な事実が得られる

このように、自己有用感によって得られた「自分は価値のある存在だ」という実感は、自己肯定感の基盤を補強し、困難な状況に直面した際にも失われにくい、より安定した自信へとつながるのです。

自己有用感と自己肯定感の高さによる考え方の違い

自己有用感と自己肯定感の特徴の違いについて理解が深まったところで、次に具体的な考え方の違いについてみていきましょう。

ここでは、学校で行われる合唱コンクールのピアノ伴奏者を選ぶ場面を例に、それぞれの考え方の違いを解説していきます。

タイプ1~自己肯定感が低い/自己有用感が低い

「どうせ私はピアノが下手だから、伴奏者に選ばれるはずがない」

自分の能力を過小に評価し、人からも必要とされていないと感じるため、何事も悪い方に考えてしまいがちです。

タイプ2~自己肯定感が高い/自己有用感が低い

「私はクラスで一番ピアノが上手いのに、誰も私を選んでくれない」

自分に自信はありますが、「私のことを誰も理解してくれない」と考えがちで、自分が選ばれないことを人のせいにしたり、他者への不満を抱いたりする傾向が見られます。

タイプ3~自己肯定感が低い/自己有用感が高い

「他にもピアノが上手い子はいるのに、みんなが推薦してくれて伴奏者に選ばれた」

自己肯定感の低さから、自分の能力を低く考える傾向が見られますが、自己有用感が高いため、他人からの評価や期待に感謝し、その役割を果たすことに意欲を感じることができます。

タイプ4~自己肯定感が高い/自己有用感が高い

「クラスで一番ピアノが得意だから伴奏者に選ばれた。みんなのためにも精一杯頑張りたい」

自分は優秀だということに気づきながらも、決して慢心することなく、周囲に感謝しつつ、持っている力をみんなのために使おうと前向きに考えることができます。

子供の自己有用感を高める方法は?

自己有用感の高いお子さまに育てるためには、ご家庭でのお子さまとの関わり方の中で気をつけたいポイントがあります。具体的な方法は次のとおりです。

子供に関心があることを示しましょう

普段から「ちゃんとあなたのことを見守っているよ」というメッセージを送り、親が常にお子さまに関心をもっていることを感じさせることが大切です。

自己有用感は、他者からの評価や貢献を通じて育まれる感覚です。周囲の大人が自分に対して無関心だと感じてしまうと、自己有用感を持ちにくくなってしまうため、親がいつも自分を認め、見守っていることを知ってもらう必要があります。

子供に達成感を得られる機会を与えましょう

お子さま自身が物事をやり遂げたという達成感を味わうためには、活躍できる機会を用意してあげることが大切です。ご家庭でのお手伝いや弟・妹のお世話、地域でのボランティア活動など、他者や集団に貢献できる場を設けましょう。

また、やり遂げた後で「ありがとう」「〇〇のおかげで助かったよ」と感謝やねぎらいの気持ちを具体的に伝えると効果的です。

子供なりの工夫や努力したことを評価してあげましょう

大人目線で結果だけを評価するのではなく、お子さまがどう頑張ったのか、プロセスや努力した点について評価してあげることが重要です。そのためには、何かを成し遂げる過程において、お子さまがした努力や工夫に目を向け、具体的に言葉にして伝えることが大切です。

たとえ失敗してしまっても、その努力を評価されることによって、「次は成功できるように頑張ろう」という前向きな気持ちを育むことができます。

人と交流する場を設けましょう

他者から評価される経験を増やすためには、様々な人との交流が大切です。普段一緒に暮らしているご家族以外の人と触れ合うことで、お子さまが人のために何かができる機会を増やし、貢献感を味わえるようになります。

特に、様々な年齢の人が集まる場では、「年上から優しくされる」「年下を思いやる」などの体験を重ねることで、人とどのように関わり、貢献できるかが自然と身につきます。

子供を「褒める」のではなく「認める」ことが大事

お子さまを「褒める」ことで自己肯定感が育まれるのに対し、自己有用感を育てるためには、お子さまの行動を「認める」ことがとても重要です。

そのため、お子さまの行動をポジティブに受け止める際は、主語を子供(あなた:you)ではなく、ママやパパ(私:I)となるよう意識してみましょう。これは「I(アイ)メッセージ」と呼ばれる伝え方です。

例えば、お子さまが片付けをした場合、「一人で片づけができて、あなたはいい子ね」と子供を主語にするのではなく、「一人で片づけができて、ママはとてもうれしい」と親を主語にすることで、お子さまは自分の行動が他者に良い影響を与え、必要とされている(認められている)と感じることができます。

このように、お子さまへの声かけを工夫することでも、お子さまの自己有用感を伸ばすことができるのです。