「三角食べ」はダメな食育で時代遅れ?メリットとデメリットを見比べよう

今回は昭和生まれのママ達が子供時代に厳しく言われた食べ方の一つ、「三角食べ」の是非について、詳しく説明していきます。

「食育」という言葉をよく耳にする現代ですが、食は生涯にわたり必要なものです。心身共に健康を維持出来るよう、食に対する正しい知識を持ち、良い習慣を実践していくことが食育ですが、ライフスタイルも様々に変わってきている現代では、食のスタイルも変化しています。

子供の場合は過食、偏食、不規則な食事などの問題も多く、頭を悩ますママも多いのですが、三角食べについても子供にしけるべきか否かを一度しっかりと考えてみましょう。

三角食べとは?昭和育ちの人が言われ続けた和食特有の食べ方

「三角食べ」の意味を知っていますか?

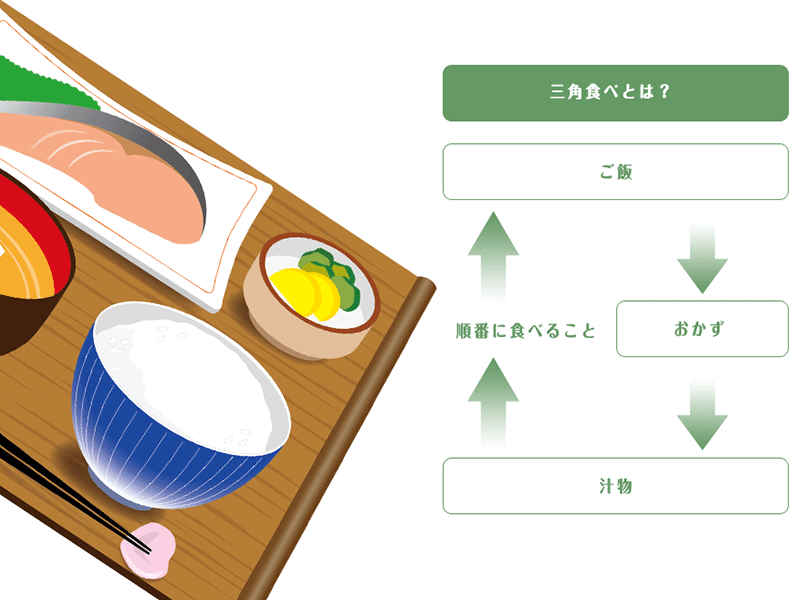

三角食べとは、

和食特有の食べ方で、ご飯→おかず→汁物と順番に食べる方法です。

三角食べは、1970年代に、学校給食で推薦された食べ方です。こうやって順番に食べると、バランスよく栄養を摂取できると考えられてきました。ママ世代の中には、親や先生から習って、常識になっている方も多いでしょう。

しかし、現在では、事情が変わってきています。詳しくは後述しますが、現在では「三角食べ」には、賛否両輪あるといってよいでしょう。

三角食べの2つのメリット!三角食べが推奨されてきた理由

三角食べとは対照的なのが「ばっかり食べ」です。子供が一品一品そればかりを食べている光景を見ると、ママはちょっと心配ですよね。確かに、三角食べにはメリットもありますので、見ていきましょう。

偏食回避!栄養をバランスよく摂取することができる

三角食べの1番のメリットは、栄養のバランスの取れた食事が出来ることです!

三角食べをする事により、全部の品を均等に食べられるので、バランスの取れた食事が出来ます。お腹いっぱいになって、残したとしても、均等に少しずつ食べているので栄養の偏りは少なくて済みます。

ママが抱える子供の食べ方のお悩みの多くは、好きなものばかり食べて、ご飯は残す・・と言うパターンではないでしょうか?日頃の食生活で栄養の偏りは、とても気がかりですよね。

自分で味の濃さを調整し、味覚を育てる

日本には、「口内調味」と言われる特徴的な食べ方があります。ご飯を口の中へ入れ、おかずで味付けをするという食べ方です。

日本人からすると、味の濃いおかずを、ごはんで中和して食べるのは、ごく自然なことですよね。口内調味によって、ご飯との組み合わせで色々な味が出来て、食べながら自分の好みの味の濃さに調節できます。

しかし、フランス料理などのコース料理を思い出してもらえればわかると思いますが、こうした口内調味は、一般的ではない食文化を持つ人々もいるようです。日本を訪れた外国人の方の中には、牛丼や親子丼の具とご飯を一緒に食べることができず、別々に食べる方もいるようです。

三角食べは、日本人の味覚を育てるために有効な方法であり、口内調味をすることで、日本人の味覚は研ぎ澄まされているという意見もあります。

三角食べの3つのデメリット!ダイエットには不向き?無理強いする意味はなし

現在、三角食べは、学校現場では、積極的に推奨されていません。それには、以下のような三角食べのデメリットが指摘された経緯があります。

咀嚼がおろそかになり、太りやすい

良く噛んで味わう事を咀嚼(そしゃく)と言いますが、咀嚼が健康に及ぼす影響はとても大きいものです。

三角食べは、ご飯→おかず→汁物と箸を進めるので、子供は、どうしても汁物でご飯を流し込んでしまいがち。しっかり噛んで食べる事はとても重要なことで、咀嚼がしっかりできていないと、消化吸収に負担がかかり、消化不良などを起こし、太る原因にもなります。

食べ過ぎを予防に向いていない

現代の日本は、飽食時代と言われており、栄養バランスを考えることと同じくらい、食べ過ぎに気を付けないといけない時代です。食べ過ぎは肥満はもちろん、生活習慣病などの病気を招きます。

食生活も昔とは違い、ダイエット効果や血糖値の上昇を気にして、まずは前菜としてサラダなどでお腹を満たしてから、メイン料理を食べるという家庭も少しずつ増えてきています。

三角食べができない人もいる

バランスの良い食事の為に三角食べをすすめても、人によっては口の中で、色々な味が混ざることに抵抗を持っている人もいます。三角食べが推奨されていた時代に、学校給食を食べていた方々も、口の中で味が混ざるのが不快という感覚を持っていた人は、実は多いようです。

人により味覚や感覚は違うので、不快に感じる人にとっては、三角食べは食事が楽しめない原因になってしまいます。無理矢理、実践させられると、せっかくの楽しいはずの食事も美味しくなくなってしまいますね。また、発達障害の子供によっては、食事はこだわりがでやすい場面で、そもそも三角食べをすることが、とても難しいようです。

年配の方の中には、「三角食べ」を食事のマナーとして考えているぐらい、三角食べが習慣化している方もいます。しかし、三角食べは、マナーではありません。

フレンチ、イタリアンの様にコース料理の場合、三角食べをする事は出来ませんし、日本料理の懐石でも一品一品出てくるものを三角食べは出来ませんね。

三角食べは不必要?家庭での「食育」はどうするべき?

上記の理由により、子供が三角食べをしない、できないと悩む必要はあまりないと言えるでしょう。では、どのように、子供の食事と向き合っていったらいいのでしょうか?

全部食べられるのなら、強制の必要はない

子供の食事で一番心配なのが栄養の問題ですが、食べ方よりも、残さず全部食べられるのなら、心配はいりません。

三角食べが出来ない場合、栄養の偏りがもっとも心配になりますが、口の中で味そのものが混ざってしまう事を不快に感じる体質なのかもしれません。一度、子供に理由を聞いてみる事も大切な事ですね。

食事を残してしまう場合は、量を減らして足りなければ、おかわりで補う方法に切り替えてみてはいかがですか?

苦手なものを沢山食べさせようとすると嫌がります。無理強いするのではなく、一口のみ、少量のみ食べさせて食べたら褒めるなど、苦手なものの食べさせ方を工夫しましょう。工夫やルールをお子さんと一緒に考えることも食育の一つです。

4歳以下の子供は「ばっかり食べ」が普通?

1歳から4歳の子供を持つ多くの親が、好き嫌いで悩んでいます。

好き嫌いがある事で偏食が気になります。だからと言って「残さず全部食べなさい!」と叱っても、好き嫌いの克服にはなりません。かえって逆効果になってしまします。

幼い頃の食の経験は、その人の一生を左右すると言われているくらい大切な時期です。しかし食べないからと言って、嫌いなもの!と決めつけるのは早く、大人の味覚と子供の味覚は違うので慌てる必要はありません。

幼いうちは、繰り返し同じものばかり食べる!と言う行動が見られ、逆に、初めて食べるものには警戒してしまう事もあります。無理に三角食べをすすめる必要はありません。少しの変化で食べてくれるようになりますので、調理法や味付けを変える、盛り付けに工夫するなどの変化をつけることも大切です。

食事は楽しくが基本!

ママやパパが食事に対してあまり神経質になってしまうと、子供にとって食事の時間が苦痛になってしまいます。

子供の食欲を上げる方法の一つとして、家族全員で食べることです。皆で楽しそうに会話しながら食事をする事で、食べてみよう!と言う意識が高くなります。お仕事などの都合により、なかなか家族全員で食事が出来ない家庭も多いと思いますが、仲の良いお友達と一緒に食事をするのも同じ効果があります。

栄養ばかり気にし過ぎて、食事の時間が億劫になってしまわない様に、まずは楽しく食事をする事が大切です。「皆で食べるとおいしいね!と言う感覚が育てば大丈夫です。

時代によってスタイルは変わるが、「食」の大切さは変わらない!

人により味覚や不快に思う感覚は異なりますので、三角食べはメリットはあるものの、強制させるほどの食べ方ではない、というのが現在の結論です。

無意識に三角食べが出来れば、食事も楽しくなりますが、無理矢理この食べ方をすすめても、かえって逆効果になってしまう原因になります。昔と違い、食のスタイルも随分と変わっていますね。和食オンリーと言う家庭の方が少ないと思います。メニュー的に三角食べができない場面も多くあります。

メリット・デメリットを良く理解して、食べ方の一つの方法として教えてあげる事は良い事ですが、無理強いする必要はありません。栄養バランスや食べ過ぎに注意して、食事の大切さや楽しさを教えてあげてほしいと思います。