箸置きの作り方を100均の木粉粘土で簡単DIY!窯不要で手軽におしゃれに

「箸置きの作り方は難しそう。窯で焼いたり、木を削ったりする必要があるのでは?」と思っている方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください!箸置きは、小さなお子様でもご自宅で、かわいくておしゃれに簡単にDIYすることができます。

箸置きというと陶器や木工品を想像しがちですが、実は100均(ダイソー、セリアなど)で販売されている木粉粘土とクッキー型を使えば、窯で焼く必要も、ノミなどで削る必要もありません。非常に手軽で簡単に、木の優しい風合いを持つ箸置きを手作りできるのです。

木の温もりが感じられる箸置きを食卓に添えるだけで、いつもの食卓がインスタ映えするような素敵なテーブルコーディネートに変わります。また、箸置きを日常的に使うことは、お子様に正しい食事の作法を教える良い機会にもなります。

箸置きの手作りに使う材料:100均と家にあるもので揃う経済的なDIY

- 木粉粘土(100均で購入可能)

- 製菓用のローラー(または代用品)

- クッキー型

- 粘土板(または代用品)

- ニス(食品衛生法適合のものが推奨)

- 筆

100均(ダイソーやセリア)にはさまざまな種類の粘土がありますが、今回は、木の風合いがおしゃれでDIYに人気の木粉粘土を使った箸置きの作り方をご紹介します。木粉粘土は木の粉を主成分として作られており、手が汚れにくいのも魅力です。

製菓用ローラー、クッキー型、粘土板(今回は製菓用のシートで代用。クリアファイルなどでも代用可能です)も100均で購入できます。ニスと筆も100均のものを利用できますが、食器として使用する際の安全性の考慮が重要です。

箸置きのニスの安全性:食品衛生法に適合した「水性ウレタンニス」がおすすめ

手作りの箸置きを食器として使用する場合、特に気にかけたいのがニスの安全性です。今回使用した100均のニスも利用可能ですが、安全性を重視するなら、ホームセンターなどで販売されている食品衛生法をクリアしたニスを選ぶことを強くおすすめします。

中でも水性ウレタンニスは、耐水性や耐久性が高く、食器への使用に適しています。水性ウレタンニスは、食品が触れる可能性のあるものにも使用できるよう、国の基準に適合しているものが多いため、100均のニスの安全性が気になる人は、食品衛生法をクリアした水性ウレタンニスを選んで使用する方が安心です。

木粉粘土で手作りする箸置きの作り方:乾燥を防ぎ手早くこねるのがコツ

木粉粘土を使った箸置きの作り方の最大のコツは、乾燥しすぎないよう手早く作業を進めることです。木粉粘土は、乾燥させて固めるまではボロボロと崩れやすい性質があるため、特に型を抜くまでの工程はスピーディーに行いましょう。粘土をこねすぎると水分が失われてまとまりにくくなるため、注意が必要です。

1木粉粘土を少量取り出し、柔らかくなるまでこねる

テーブルの上に粘土板や製菓用シートなどを敷き、木粉粘土をひとつかみ手に取り、柔らかくなるまでこねます。一度に全量をこねるのではなく、少量ずつ作業する方が乾燥しにくく、まとまりやすくなります。

乾燥する季節に作業する場合は、木粉粘土で手が荒れることがありますので、気になる場合は薄手のゴム手袋やビニール手袋の使用をおすすめします。

2こねた木粉粘土をローラーで均一に平らに伸ばす

ひとまとまりにした粘土をシートの上に置き、製菓用のローラーなどを使って平らに伸ばします。箸置きに適した粘土の厚みは約5mm~1cm程度を目安にしましょう。あまり薄すぎると割れやすくなります。

木粉粘土は伸ばしている途中でひび割れることがありますが、その都度、指やローラーで押さえて手早く整えながら平らにしていきます。

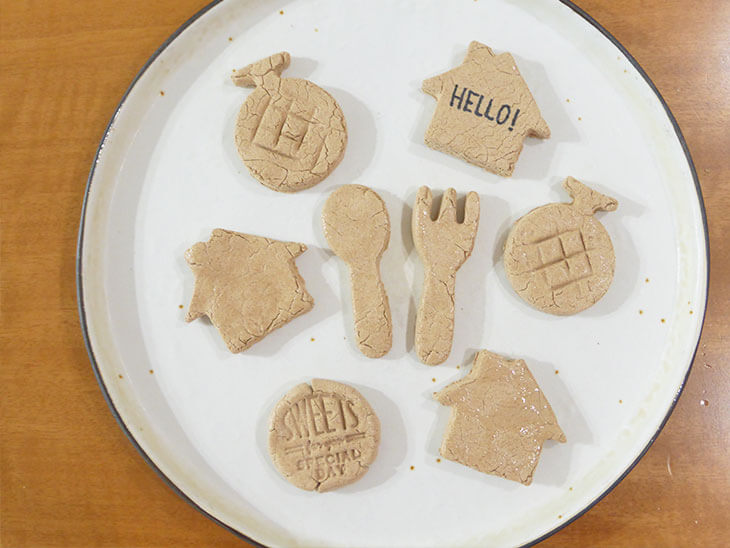

3クッキー型を使って粘土を型抜きし、模様をつける

平らに伸ばした木粉粘土の上から、お好みのクッキー型を使って型抜きします。この型抜きの作業は簡単で、まるでお菓子作りをしているようで、お子様と一緒に楽しむことができます。

箸置きに模様をつけたい場合は、乾く前に爪楊枝や使い捨てできるスプーンの柄などを使って、手早く線や点などの模様を入れましょう。クッキースタンプを使うのもおすすめです。

4型取った粘土を裏表しっかり乾燥させる

型抜きした木粉粘土を製菓用のシートなどに並べ、風通しの良い場所で1~2日かけて自然乾燥させます。表面が乾燥したら必ず裏返し、両面をしっかり乾燥させることが、反りやひび割れを防ぐポイントです。

誤飲防止の注意点

見た目が本物のクッキーのように見えるため、小さなお子様が間違って口に入れてしまう危険性があります。乾燥させる際は、必ずお子様の手の届かない高い場所に置くようにしてください。

5完全に乾いたらハケを使ってニスでコーティングする

木粉粘土が完全に乾燥して軽くなったら、全体をニスでコーティングします。ニスを2~3度塗り重ねることで、表面がなめらかになり、耐水性が高まります。ニスを塗る際は、必ず換気をしながら作業を行い、お子様が触れないよう十分注意してください。

6ニスをしっかり乾かしたら木粉粘土の箸置きが完成!

ニスを塗った後、さらに1日ほど風通しの良い場所でしっかりと乾燥させれば、おしゃれな木粉粘土の箸置きの完成です!使用する前には、念のため洗剤で洗うか、アルコールで拭いてから使用することをおすすめします。

道具の衛生管理:工作用と食品用は必ず分けましょう

箸置きづくりに使用したクッキー型やローラー、製菓用のシートなどの道具は、木粉粘土の成分が付着している可能性があるため、衛生面からお菓子作りへの再利用はおすすめできません。必ず、工作用と食品用の道具は分けて管理するようにしましょう。

完成した箸置きに色付けする方法:カラフルにアレンジして華やかさをプラス

木粉粘土本来のナチュラルな色合いも素敵ですが、ひと手間加えて色付けをすることで、食卓の彩りが増し、よりカラフルで楽しい箸置きに大変身させることができます。まるでアイシングクッキーのように可愛いカラフルな箸置きは、幼稚園のバザーやちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

さっそく、木粉粘土の着色に使う材料と、色付けのコツを見ていきましょう。

箸置きの色付けに使う材料:手軽なポスカやアクリル絵の具がおすすめ

- 型抜きして完全に乾燥させた粘土

- ポスカやアクリル絵の具、油性ペンなど

- ニス

- 筆

- 粘土板又は調理用シート

木粉粘土の箸置きの色付けには、ポスカ(水性顔料マーカー)が特におすすめです。ポスカは発色が良く、筆を使わずに塗れるため、手が汚れにくく簡単に着色できます。また、油性ペンは、文字や輪郭を描くのに適しています。

ポスカは1本あたりの価格がアクリル絵の具より高めですが、複数の色を使いたい場合は、100均にもあるアクリル絵の具を使用すると、よりリーズナブルにカラフルな箸置きを作ることができます。ニスと筆、シートは箸置きを作る時と同じものを使います。

カラフルな箸置きの作り方:色付けはニスを塗る直前の乾燥状態で行う

箸置きの色付けを行うタイミングは、箸置きの作り方の工程5でニスを塗る直前です。完全に型抜きして乾燥させた状態の木粉粘土に着色していきます。

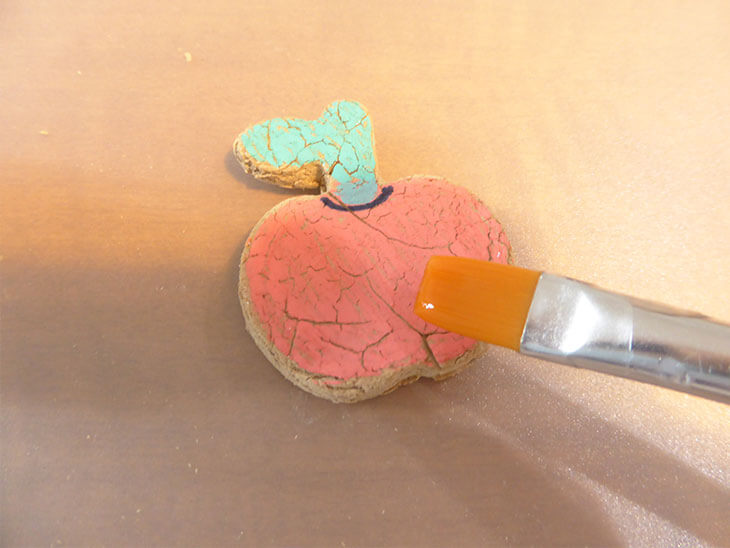

1乾いた木粉粘土にポスカや油性ペンなどで色付けする

型抜きして完全に乾燥した木粉粘土に、ポスカやアクリル絵の具などを使って色を付けていきます。木のボソボソとした質感があるため、マーカーの場合は「塗る」というよりは「細かく押して色を乗せていく」イメージで作業すると、ムラなくキレイに着色できます。

ポスカは、プラバンで作るおもちゃや、その他のDIY作品にも広く活用できる文房具ですので、一つ持っておくと子育て中の工作で度々活躍してくれるでしょう。

2インクが乾いたら上からニスを4~5回重ね塗りする

色付けに使用したインクや絵の具が完全に乾いたら、上からニスを塗ります。色付けをした箸置きは、色が落ちないようにするため、着色していない箸置きよりも多めに、4~5回重ねてニスを塗ると、発色が守られ、よりキレイに仕上がります。

ニスを塗ってからしっかりと乾燥させれば、カラフルな箸置きの完成です!ニスは臭いが強いものもあるため、乾燥させている間も部屋の換気を十分に行いましょう。

箸置き以外のDIYにも使える!100均の木粉粘土の魅力と優秀な実力

箸置きの作り方で使用した木粉粘土は、近年、おしゃれなDIYを楽しむブロガーやインスタグラマーの間でひそかに人気の優秀なDIYアイテムです。知る人ぞ知るインテリア雑貨や実用品のDIYに大活躍する木粉粘土の、その魅力と幅広い使い道を詳しく見ていきましょう。

木粉粘土の魅力その1:廃材を利用したエコロジーな素材

今回使用したセリアの「木かるねんど」やダイソーの「木粉粘土」といった商品は、廃材を粉末状にしたものが主な成分です。そのため、環境に優しく、エコロジー(エコ)な粘土として注目を集めています。サステナブルなものづくりに関心のある方にもおすすめです。

木粉粘土の魅力その2:木の香りと自然な色合いを楽しめる

木粉粘土は木の成分を含んでいるため、ほんのりと木の香りがするのも魅力の一つです。着色しなくても、自然なウッド調の色合いが楽しめます。乾燥させてから紙やすりなどで削ると、表面が滑らかになり、本物の木工細工のような作品に仕上がります。

木粉粘土の魅力その3:窯不要で自然乾燥する手軽さと強度

木粉粘土は、陶器のように窯で焼く必要がなく、自然乾燥でしっかりと固まります。手も汚れにくいため、気軽にDIYを楽しむことができます。ただし、水には弱く、ニスを塗らないと水に触れるとしみ込んで柔らかくなってしまいますが、ニスでコーティングすることで水への耐性を高めることが可能です。乾燥して固まると非常に軽くなり、落としても割れにくい適度な強度があることも大きな魅力です。

木粉粘土の魅力その4:ハイセンスでウッド調のインテリアにマッチ

木粉粘土は、そのナチュラルなウッド調の風合いから、どんなインテリアにも馴染みやすいのが特徴です。箸置きやコースターなどの日用品以外にも、さまざまなインテリア雑貨のDIYに使用できます。

例えば、木で足をかたどった「シューモールド」という飾りや、ガーデニングに使うピック、軽いので天井からつり下げるモビールやガーランドなどにも活用できます。雑貨屋さんで購入すると高価になりがちなアイテムも、100均の木粉粘土で手作りすれば、非常にお得にハイセンスな雑貨を手に入れることができます。アイディア次第で使い道が広がる木粉粘土は、今後も要チェックのDIYアイテムです。

箸置き作りの残りを有効活用!お揃いのコースターを作ってインスタ映え

箸置き作りで木粉粘土が残ってしまった場合、ラップなどで保湿しても結局使わずに固まってしまうことがあります。それなら、写真左端にあるような箸置きとお揃いのコースターを作って、残りの粘土を有効活用してみませんか?

箸置きと同じ作り方で、型を大きくするだけで簡単にコースターができます。お揃いのコースターと箸置きを並べるだけで、食卓がさらに可愛らしく、インスタ映えする空間になりますよ。

木粉粘土コースターのセンスアップに!100均のクッキースタンプ

コースターをよりおしゃれに仕上げたい場合は、クッキー用のスタンプを木粉粘土に押し付けるのがおすすめです。スタンプを押すだけで、簡単におしゃれなエンボス模様をつけられます。もちろん、このクッキースタンプは箸置きの模様付けにも使えます。100均でもさまざまなデザインのクッキースタンプが販売されていますので、ぜひ探してみてください。

木粉粘土でつくるコースターの作り方:型抜きを変えるだけで超簡単

残った木粉粘土で作るコースターの作り方は、基本的に箸置きの作り方と同じ手順です。ただし、クッキー型ではコースターとしては小さすぎるため、型抜きに使う道具を変える必要があります。

今回は、コースターの丸型を取るために、お子様のおままごと用のお椀を使用しました。不要になったインスタントコーヒーの蓋や、適度な大きさのキャンディーの丸いフタなども、型として代用できます。

1お椀などの器で平らに伸ばした木粉粘土を型抜きする

木粉粘土をこねて平らに伸ばした上から、お椀などの円形の器を押し込んで、コースターの型を取ります。直径8~10cmほどの丸型が、マグカップなどのコースターとして適したサイズです。

2クッキースタンプでエンボス加工をして模様をつける

丸型にした木粉粘土にクッキースタンプを押し当てて模様をつけます。このように模様を押し付けることをエンボス加工と呼びます。強く押しすぎると粘土がひび割れてしまうことがあるため、優しく均等に押すのがコツです。

3乾燥させたら完成!ニスは塗っても塗らなくてもOK

風通しの良い場所で1~2日乾燥させれば、木粉粘土のコースターの出来上がりです。コースターは直接口に触れる物を置かないため、基本的に洗ったりアルコールで拭いたりする必要はありません。

そのため、表面にはニスを塗っても塗らなくても、どちらでも大丈夫です。箸置き作りでニスが余っていて光沢を付けたい場合や、水濡れ対策を強化したい場合は、ニスを塗りましょう。

子育て中に箸置きは必要?箸置きを使うメリットと食事マナー

箸置きの簡単な作り方を紹介しましたが、そもそも子育て中の食卓で箸置きを使うことには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?きちんとした料亭や和食のレストランには必ず箸置きが置かれているように、箸置きは日本の食文化において重要な役割を果たします。箸置きの具体的なメリットを知ることで、手作りへのモチベーションも高まるのではないでしょうか。

メリット1:箸を清潔に保つことができ、衛生的

箸置きを使う一番のメリットは、箸を清潔に保てることです。食事中に箸を休める際、箸置きがないと、箸の先端がテーブルやランチョンマットに直接触れてしまいます。これにより、箸に付いた汚れがテーブルに移ったり、逆にテーブルのほこりや汚れが箸先に付着したりして、衛生的によくありません。箸置きを使うことで、箸の先端を浮かせ、清潔な状態を保つことができます。

メリット2:正しい食事の作法(マナー)が自然に身に付く

間違った食事マナーとして多くの人が無意識にしてしまう行為に、箸を休める際に茶碗やお椀、小皿の端に箸を渡して置く「渡し箸」があります。渡し箸は、縁起が悪いとされるだけでなく、「食事を終えました」「もう食べません」という意味合いを持つ代表的な悪い食事マナーの一つです。

食事マナーは、大人になってから直すのは難しいものです。お子様に小さいうちから正しい箸の持ち方や置き方を教え、身につけさせたい場合は、自宅でも箸置きを使用することをおすすめします。箸置きが「箸の定位置」となることで、自然と正しい作法が身に付きやすくなります。

メリット3:食卓が華やかになり、おもてなしにも活用できる

外食先で箸置きが添えられていると、ちょっとした心遣いに嬉しくなりませんか?箸置きは、季節のお花や果物、動物などをモチーフにしたものを選ぶことで、食卓に季節感や彩りをプラスし、華やかさを演出できます。ママ友などお客様をお迎えする際にも、手作りの箸置きを添えることで、温かいおもてなしの気持ちを伝えることができます。

デメリット1:食事の支度や後片づけの手間が増える

箸置きのデメリットとして挙げられるのは、何といっても食事の支度や後片づけの手間が一つ増えることです。家事を効率化したい多忙なママや、ワンオペ育児で手が回らないという方にとって、箸置きの準備や洗い物が増えることは負担になり得ます。手作りの場合でも、材料費や作成に費やす時間はかかります。

箸置きに手間をかけずに食卓を彩る工夫

箸置きは、割り箸の袋や折り紙を使えば、お金をかけず、ごく簡単に手作りできます。忙しいママは、子供の日など特別な日だけ、折り紙でこいのぼりの箸置きを作るなど、イベントに合わせて食卓を彩ってみると、お子様も大喜びしてくれるでしょう。

デメリット2:乳幼児による誤飲や破損の危険性がある

箸置きは小さいため、特に乳幼児のいる家庭では誤飲の危険性があります。また、陶器などでできた箸置きは、お子様が手に取って投げてしまうと、割れたり床を傷つけたりする心配もあります。安全を確認しながら食事の支度をするのは、特にワンオペ育児の家庭では困難な場合が多いです。

乳幼児のいる家庭で箸置きを安全に使用する方法

箸置きのセッティングを、お子様と一緒に食卓についてから行うようにしましょう。親の目が無理なく行き届くタイミングでセットすれば、箸置きを安全に使用できます。また、木粉粘土で作った箸置きは、軽くて落としても割れにくいため、いたずら盛りのお子様がいるご家庭には特に適しています。

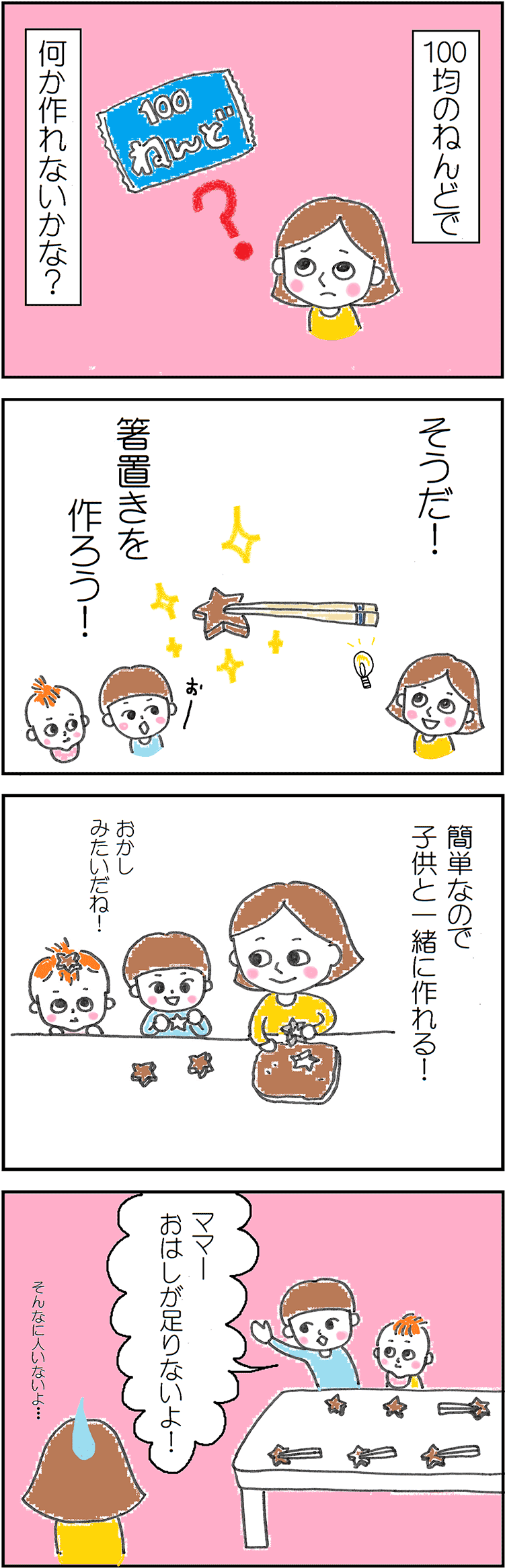

子育て4コマ漫画:木粉粘土の箸置きは小さな子どものいる家庭におすすめ

木粉粘土を使った箸置きの作り方はいかがでしたか?見た目にも美しく、食事の作法にも関わる箸置きですが、陶器製の箸置きは、小さな子どものいる家庭では割れる危険性があります。子どもが興味を持って手に取り、投げて割ってしまったり、床を傷つけてしまったりといった心配があるからです。

しかし、木粉粘土で作った箸置きは、非常に軽くて丈夫なため、もしお子様が手に取ってしまっても、割れたり床を傷つけたりする心配が少なく、安心して使用できます。いたずら盛りのお子様がいるご家庭にぴったりの箸置きです!ぜひ、この機会に木粉粘土で手作りの箸置きに挑戦し、普段のテーブルをちょっとだけ華やかに彩ってみませんか?