離乳食の卵はいつから?最新の進め方・卵黄/卵白の開始時期・調理方法・注意点まで【アレルギー対応】

離乳食で卵を開始する時期は、卵黄と卵白で大きく異なります。食物アレルギーのリスクを心配する保護者の方も多い食材ですが、2019年3月に改定された最新の厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」では、固ゆでした卵黄を離乳食の初期(生後5~6ヶ月頃)から試す方針が示されています。

これは、最新の科学的根拠に基づき、「特定の食物の摂取開始を遅らせても、食物アレルギーの予防効果はない」という考え方が広く認知されてきたためです。卵は離乳食の中でも特に重要なタンパク質源の一つであるため、医師と相談しながら適切な時期と方法で進めることが推奨されています。

最新の推奨|卵黄は離乳食初期(生後5~6ヶ月頃)から試します

改定前の厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」では、卵黄の開始が中期からと記載されていたため、多くのご家庭で慎重にスタートされていました。しかし、2019年改定版では、離乳食開始に適した生後5~6ヶ月頃から、十分に加熱したゆで卵の卵黄をごく少量から試すことが明確に推奨されています。

この改定の背景には、2016年に国立成育医療研究センター大矢幸弘医長らの研究グループが発表した「離乳期早期(生後6ヶ月)の鶏卵摂取は鶏卵アレルギーの発症を予防する」という研究結果など、国内外の最新の知見があります。

ただし、既に食物アレルギーと診断されている赤ちゃんや、アレルギーの心配がある場合は、自己判断で卵の開始を遅らせたり、進め方を変更したりするのではなく、必ずかかりつけ医に相談し、適切な時期と進め方についてアドバイスを受けるようにしてください。

以前の方針では卵黄の開始が遅れていました

- 卵黄のみの開始時期(平成17年度調査)

中期(7~8ヶ月)37.5%、後期(9~11ヶ月)52.4% - 全卵の開始時期(平成17年度調査)

後期(9~11ヶ月)52.7%、完了期(12~15ヶ月)77.6%

かつてはゆっくりと進める指導が行われていましたが、最新の推奨に基づき、焦らず慎重に、しかし適切な時期に開始することが大切です。

卵白はいつから?卵黄を1個分食べられるようになってから中期に開始します

赤ちゃんに卵白を含めた全卵を開始するのは、離乳食中期(7~8ヶ月頃)からです。卵白は卵黄よりもアレルギー反応が出やすいため、必ず卵黄を卵1個分まで問題なく食べられるようになったことを確認してから、卵白を少量試すようにしてください。

卵黄をスタートしてからおおむね1ヶ月後を目安に卵白の開始を考えるとよいでしょう。この時期の進捗には個人差があるため、赤ちゃんの様子を最優先に進めるようにしてください。

食物アレルギーの心配がある中で初期からの卵黄開始が推奨されるのは、万が一の際に医療機関での迅速な対応が可能な現在の医療体制があるからです。離乳食で卵を食べた後の赤ちゃんの様子をしっかり観察し、皮膚や呼吸器などに異変があれば必ず医師に相談して指導に従い進めることが最も重要です。自己判断で進め方を変えたり、中断したりすることは避けてください。

離乳食の卵の進め方|耳かき1杯から段階的にゆっくり進めます

離乳食で卵を与える際は、アレルギー反応が出やすい食材の一つであるため、一般的な新しい食材の開始量である小さじ1杯よりもさらに少ない耳かき1杯からのスタートが基本です。量が少ないほど、万が一体に合わなかった場合の赤ちゃんの負担は軽くなります。

1まずは卵黄から!初期~中期で1個分まで進めます

離乳食の卵の進め方は、完全に加熱した固ゆで卵の黄身を耳かき1杯というごく少量から開始します。卵黄は卵白に比べてアレルゲンが少ないため、先に進めます。

最初の少量で問題がなければ、日を置いて耳かき2杯分、3杯分、小さじ1杯…と少しずつ量を増やしていきます。おおよそ1ヶ月くらいかけて卵黄1個分を食べても大丈夫か確認しましょう。このペースはあくまで目安であり、赤ちゃんの様子を見ながら慎重に進めることが大切です。

離乳食の卵はたまごボーロでスタートしてもいいですか?

市販のたまごボーロは、製造工程でアレルゲンである卵白が完全には除去できていない可能性があるため、卵白を試す前は避けるのが望ましいです。卵黄でスタートし、全卵まで進め方が完了してから取り入れることをおすすめします。

安全を期すためには、自宅で調理した固ゆで卵の卵黄を少量から試すのが最も安心な進め方です。

2中期に卵白を与える!全卵1/3まで進めます

離乳食中期に食べられる1回当たりの卵の目安量は、卵黄1個分~全卵1/3個です。卵黄を1個分問題なく食べられるようになったら、固ゆでしたゆで卵の卵白を耳かき1杯分から与えてみましょう。

卵白はアレルギーの主要な原因物質を含むため、初回は特に慎重に、しっかりと加熱された状態でごく少量から試すようにしてください。卵白も卵黄と同じ要領で問題なく食べられることを確認したら、さらに1ヶ月くらいかけてゆっくりと全卵1/3個分まで進めてください。全卵を調理する際は、卵黄と卵白が均一に混ざるようにしっかりと混ぜ、完全加熱を徹底しましょう。

3後期・完了期で全卵の量を増やします

離乳食後期に食べられる1回当たりの卵の量は全卵1/2個、離乳食完了期は全卵1/2~2/3個が目安の上限です。全卵の量が増えるため、卵焼きのような卵がメインの手づかみ食べ調理も取り入れやすくなります。

調理の際は、中まで火が通らず半熟状態になりがちな卵焼きや炒り卵では、完全加熱を徹底することが重要です。特に手づかみ食べの料理は、焦げ付きを避けようとして加熱不足になるケースがあるため、しっかりと中まで火が通ったことを確認しましょう。

この時期は、他のタンパク質(肉、魚、豆腐など)と一緒に卵を与え過ぎてしまう傾向があります。タンパク質を摂りすぎると、消化器官が未熟な赤ちゃんの体に負担がかかることがあるため、1回あたりの目安量を守り、他のタンパク質食材との総量を考えることが大切です。

卵のサイズで卵白の量が異なります

育児書などで示されている「全卵1/2個分」などの上限目安量は、一般的にMサイズ(58g以上64g未満)の卵が想定されています。鶏卵にはSSサイズ(40g以上46g未満)~LLサイズ(70g以上76g未満)まで様々なサイズがあります。

卵黄の量は卵のサイズが違ってもあまり変わりませんが、卵白の量はサイズによりかなり異なるため、量の目安を考える際は、全卵のサイズにも意識を向けてタンパク質の摂りすぎに注意しましょう。

離乳食の卵調理で気を付けたい4つのポイント!リスクを減らす方法

離乳食で卵を与える時は、アレルギーや食中毒のリスクを減らすために、調理方法にも十分な注意が必要です。次の4つの方法をおさえてから調理をスタートしましょう。

1新鮮な卵を使う!選び方と賞味期限に注意します

離乳食では、必ず新鮮な卵を選んで購入し、適切な保存状態で管理して使ってください。卵は離乳食に限らず、大人でも鮮度が落ちると食中毒などの体調不良を起こしやすい食材です。

購入時には、産卵日が新しく、賞味期限に余裕のある卵を選ぶように心がけましょう。また、陳列されている冷蔵ケースから取り出すようにしてください。

2中までしっかりと加熱調理します

卵は完全加熱することで、食中毒の原因となる細菌の死滅や、アレルギー反応のリスクを軽減できるため、離乳食では完全加熱が鉄則です。加熱が不十分な卵は絶対に赤ちゃんに与えないように注意してください。

温泉卵のようなトロトロの状態や、卵液が染み出るオムレツ、半熟のゆで卵や目玉焼きといった加熱が不十分な卵は避けましょう。固ゆで卵や、炒り卵、卵焼きなども中まで火が通っているかを十分に確認しましょう。

3卵黄に慣らす時期に卵白を混入させないようにします

アレルギーを引き起こしやすい卵白を試す前の時期(卵黄に慣らしている初期や中期)は、調理の際に卵黄と卵白をしっかり分離させることが重要です。

離乳食の卵を初めてスタートしてからしばらくは、固ゆで卵を使うと、卵黄と卵白をきれいに分けられるためおすすめです。卵白の混入を防ぎ、安全に卵黄の進め方を進めましょう。

4卵の調理法を変える時は食べ慣れた食材と組み合わせます

離乳食の卵は体調を崩しやすい要注意の食材なので、卵黄や全卵を開始する初日~3日目までは、食べ慣れた食材と一緒に与えるようにしてください。新しい調理法(例:ゆで卵から炒り卵へ)にステップアップする際も同様です。

初めての食材や調理法と一緒に新しい食材を与えると、万が一アレルギー反応が出た場合に、何が原因なのか特定しにくくなるためです。卵黄から全卵への進め方、または別の調理法へのステップアップの際も、半熟や生の部分をうっかり与えることのないよう注意深く調理し、食べ慣れた食材と組み合わせましょう。

乳幼児の卵で気を付けるタイミング(進め方と目安)

- 卵黄(初期:耳かき1杯から。中期:1個分まで)

- 全卵(中期:全卵1/3個まで。後期:1/2個まで)

- 炒り卵や卵焼き(後期:完全加熱を徹底)

- マヨネーズ(1歳過ぎの完了期:ごく少量から。全卵に完全に慣れてから)

- 半熟卵や温泉卵(離乳食を卒業した1歳半過ぎ~)

- 生卵(3歳以降~)

※マヨネーズは1歳過ぎの完了期からごく少量使えますが、生の卵黄を使用しており、微量ながら生の卵白も混入している可能性があるため、必ず全卵に完全に慣れてから試すようにしましょう。

離乳食の卵の選び方と保存方法|安全性を高めるために

卵の選び方|産卵日が新しく賞味期限まで2週間あると安心です

卵の「賞味期限」とは、生で食べられる期限を指します。離乳食では卵を加熱して与えますが、万が一加熱不足の卵を与えるケースも考えられるため、新鮮な卵を選んで調理することが重要です。

国内で流通している鶏卵は衛生管理が徹底されていますが、賞味期限の設定は季節によって異なります。一般的に、多くの生産者が夏季を基準として採卵後2週間程度を賞味期限として設定していることが多いです。

離乳食に使う卵は、購入時に賞味期限まで2週間程度の余裕がある卵を選ぶと、より安全性が高まります。また、冷蔵ケースに陳列されている卵を選ぶようにしましょう。

鶏卵の賞味期限の設定の目安(採卵後)

- 夏(7~9月):16日以内

- 春と秋(4~6月、10~11月):25日以内

- 冬(12~3月):57日以内

※上記は生食の場合の一般的な目安であり、加熱調理する場合はこの限りではありませんが、鮮度が良い方が食中毒のリスクは低くなります。

卵の保存方法|購入後は必ず冷蔵庫で保存します

卵の賞味期限は、購入後10℃以下での冷蔵保存を前提に設定されています。卵は常温でも保存可能な食材とされていますが、10℃以上で保存した場合は品質の安全性が保証されません。

特に離乳食に使う卵は、購入後は必ず冷蔵庫で保存し、ドアポケットなどの温度変化の大きい場所ではなく、温度変化の少ない場所で保管するようにしてください。

離乳食の卵を与える上での注意点!ばっかり食べやパサつき対策

離乳食の卵をスタートさせると、手軽に調理できるためついつい与え過ぎてしまいがちです。進め方や与え方によっては、1食分の目安量を守っていても体調を崩すことがあるため注意が必要です。

他のタンパク質との総量を考えて摂り過ぎに注意します

離乳食段階別の卵の目安量の上限は、卵のみで1食分のタンパク質を摂った場合の量です。豆腐や魚、肉など他のタンパク質食材と一緒に卵料理を調理する際は、卵の量を減らす必要があります。

タンパク質の豊富な食材は、消化器官が未熟な赤ちゃんの体に負担がかかりやすいです。離乳食やおやつでの与え過ぎには十分に注意し、栄養バランスの取れた献立を意識しましょう。

離乳食の卵料理は連続しない!2~3日に1回のペースで与えます

離乳食の卵による体調不良は、摂取頻度や量によっても発生しやすくなります。食物アレルギーのリスクを低減するためにも、毎日連続で与えるのは避け、2~3日に1回程のペースで進めることが推奨されます。この適度な頻度で与えることで、赤ちゃんの体が卵という食材に慣れていくのをサポートできます。

赤ちゃんに食べやすい形状に!パサつく黄身は水分で伸ばします

卵をスタートする初期や中期は、食材をみじん切りやペースト状にして与える時期です。特に固ゆで卵の黄身は水分が少なく、潰して細かくしてもパサついて赤ちゃんが飲み込みにくい場合があります(誤嚥のリスク)。

離乳食では、潰した黄身を母乳やミルク、または白湯やだし汁などで伸ばして滑らかなペースト状にしたり、お粥に混ぜたりして、飲み込みやすい状態にして与えるようにしましょう。

離乳食の卵を与えるタイミング!かかりつけ医を受診できる時間帯にします

卵黄や卵白を初めて与える日(スタート日)から2~3回目までは、必ず平日の午前中に離乳食を与えるようにしましょう。これは、万が一アレルギー反応や体調の異変が見られた際に、すぐにかかりつけ医に診てもらえる時間帯だからです。

卵も他の食材と同様ですが、食後2時間くらいは特に体調を崩しやすいと言われています。朝9時前に離乳食を済ませておけば、午前診療に間に合うため安心です。与える時間帯にも配慮し、安全に進めるように心がけてください。

離乳食中期におすすめの卵レシピ!

離乳食中期の卵レシピに加える卵の量はレシピ通りではなく、赤ちゃんの卵の進み具合で調節してください。中期前半は卵黄のみ、中期後半は全卵1/3個までが目安です。卵豆腐やミルクプリンは、完成品を与える量で調節しましょう。

卵黄パン粥のレシピ(中期前半)

材料:卵M1個、食パン1/8枚、湯で溶いた粉ミルク大さじ3

- 卵を固ゆでし、卵白と卵黄に分けます。卵黄を裏ごしし、母乳やミルクで伸ばしてペースト状にします。

- 食パンの耳を除き、ブレンダーなどで細かくします。

- 小鍋にお湯で溶いた粉ミルクと1の卵黄(耳かき1匙分からスタート)を入れて煮ます。

- 柔らかくなった2のパンを入れ、さらに煮て混ぜます。

※卵黄に十分に慣れていない場合は、与える量にご注意ください。パンは中期から与えられる食材ですが、小麦アレルギーの心配がある場合は他の穀類(お粥など)に混ぜて与えましょう。

卵白のミルク粥のレシピ(中期後半)

材料:卵1個、10倍粥30g、湯で溶いた粉ミルク大さじ3

- 卵を固ゆでし、卵白と卵黄に分けます。卵白をみじん切りにします。

- 1の卵白を小さじ1杯分茶こしに入れて流水で水洗いし、表面のぬめり(アレルゲン)を軽く取ります。

- 小鍋にお湯で溶いた粉ミルクと2の卵白(耳かき1杯分からスタート)を入れて煮ます。

- 10倍粥を入れ、全体をよく混ぜて温めます。

※卵白はアレルギーのリスクが高いため、卵黄1個分に慣れてから開始し、進め方には特に注意が必要です。

離乳食の味付けは塩や砂糖などの調味料を控えめにするのが基本ですが、卵豆腐は食感もツルッとして食べやすく、だしと卵の風味だけで美味しくいただけます。

たまご豆腐のレシピ(中期後半)

材料:全卵1個、だし汁100㏄

- ボウルに全卵とだし汁を混ぜて、キッチンペーパーを引いたザルでこします。

- ラップをかぶせて、電子レンジ200Wで12分ほど加熱します。

- 完成した卵豆腐の1/3の量を目安に与えます。(赤ちゃんの進み具合で調整)

※全卵が目安量まで問題なく食べられる中期以降のレシピです。電子レンジの加熱時間は機種によって異なりますので、卵液が固まるまで様子を見ながら加熱してください。ツルッとした食感で食べやすいです。

ミルクプリンのレシピ(中期前半~中期後半)

材料:卵黄1個分、粉ミルク50ml分

- 卵黄を箸でよく混ぜあわせ、調乳したミルクを加えてさらに混ぜます。

- 1を目の細かいザルでこして滑らかにします。

- 2を器に入れてアルミホイルをかぶせ、お湯を薄く張った鍋に入れて弱火で10~15分程度加熱します(蒸し焼き)。

- 竹串をさして濁った液が出てこなかったら完成です。

※中期の卵黄が目安量まで進んだ時期のレシピです。全卵がまだの場合は、卵黄のみを使用してください。

離乳食後期におすすめの卵レシピ!

離乳食後期になると、手づかみ食べができるようになるため、卵料理も赤ちゃんの自主性が育つ手づかみ食べ調理を増やすのがおすすめです。卵焼きや炒り卵など、完全加熱を徹底して調理しましょう。

フレンチトーストのレシピ(後期)

材料:食パン1/2枚、全卵1/2個、牛乳大さじ2、油少々

- 全卵、牛乳、水大さじ1をよく混ぜておきます。

- パンは4等分くらいの食べやすい大きさ(赤ちゃんが自分で持てるサイズ)に切ります。

- 2を1にひたし、油を熱したフライパンで両面をじっくり加熱して焼きます。

※全卵が目安量まで進んだ後期のレシピです。中までしっかり火が通るように弱火で焼き、加熱不足にならないよう注意しましょう。

ふわふわ炒り卵のレシピ(後期)

材料:全卵1/2個、豆腐大さじ1、ニンジン少量、玉ねぎ少量、ブロッコリー少量、だし汁50ml

- 全卵とだし汁を箸でよく混ぜあわせ、崩しながら豆腐を入れて混ぜ合わせます。

- ニンジンや玉ねぎはサイコロ状に切り、ブロッコリーは穂先だけを切り取って粗くきざみ、電子レンジで柔らかく加熱しておきます。

- テフロン加工のフライパンに2を入れて火にかけ、1を回し入れます。

- 菜箸で大きくかき混ぜてポロポロの炒り卵にします。

※具材を色々変えて作ってみましょう。サンドイッチの具にするのもおすすめです。炒り卵も全卵に慣れた後期以降に与える調理法です。

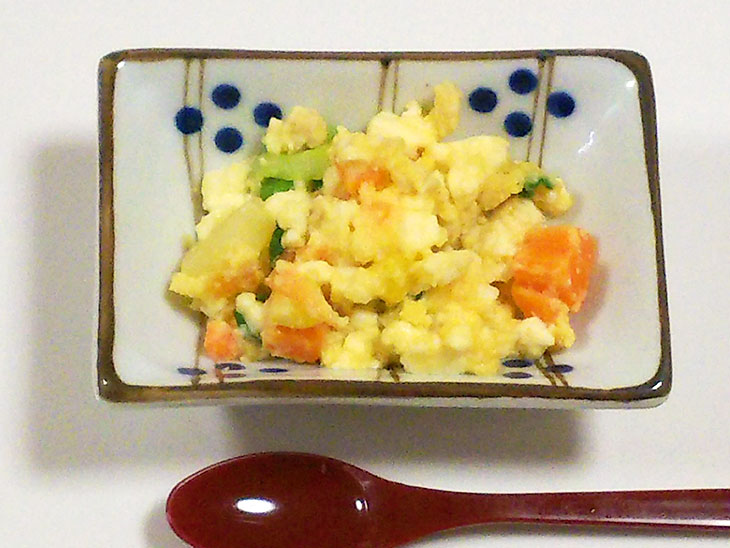

薄焼き卵入りポテトサラダのレシピ(後期)

材料:全卵1/2個分、ジャガイモ1/2個、ニンジン少量、玉ねぎ少量、きゅうり少量、牛乳少量

- 全卵を箸でよく混ぜあわせ、熱したフライパンに回し入れて薄焼き卵を作り、サイコロ状に切っておきます。

- ジャガイモとニンジン、玉ねぎはサイコロ状に切り、電子レンジで加熱して柔らかくします。

- 2が熱いうちにレンジで加熱した牛乳を加え、ジャガイモを潰しながら混ぜ合わせます。

- 3に1とサイコロ状に切ったキュウリを加えて混ぜ合わせます。

※全卵が目安量まで進んだ後期のレシピです。手づかみ食べ用にラップで丸めるのもおすすめです。

バナナミルクパンプディングのレシピ(後期)

材料:全卵1/2個分、牛乳20ml、食パン1/8枚、バナナ1/4本

- 全卵を箸でよく混ぜあわせて牛乳を加え、スライスしたバナナをつぶしながら混ぜ入れます。

- 食パンはサイコロ状に切ります。

- 耐熱容器やアルミカップに2を入れ、上から1を注ぎます。

- オーブントースターで10~15分程度焼いて、卵液が固まり軽く焼き目がついたら完成です。

※全卵が目安量まで進んだ後期のレシピです。加熱不足にならないよう、しっかりと火を通してください。

離乳食完了期におすすめの卵レシピ!

1歳を過ぎた離乳食完了期は、全卵1/2~2/3個が目安の上限です。生卵は食中毒のリスクがあるため、3歳まで与えられません。温泉卵や半熟卵も離乳食を卒業した1歳半過ぎからにしましょう。

ツナと卵のソテーのレシピ(完了期)

材料:全卵1/3個、ツナ(水煮)10g、小松菜20g、だし汁大さじ2、油少々

- フライパンに少量の油をひき、炒り卵を作ります。

- ツナ(水切りしたもの)と食べやすく切った小松菜を炒め、だし汁を加えてさらに炒めます。

- 2に1を入れ、さっと混ぜて炒めます。

※全卵が目安量まで進んだ完了期のレシピです。調理は完全加熱を徹底しましょう。このレシピではツナと卵のタンパク質の総量を考慮し、卵の量は控えめにしています。

チーズとミックスベジタブルのキッシュのレシピ(完了期)

材料:全卵1/2個分、牛乳20ml、ミックスベジタブル少量、粉チーズ少量

- 全卵に牛乳と粉チーズを加え、箸でよく混ぜあわせます。

- ミックスベジタブルはレンジで加熱して食べやすい大きさにします。

- 耐熱容器やアルミカップに2を入れ、上から1を注ぎます。

- オーブントースターで10~15分程度焼いて、卵液が固まり軽く焼き目をつけます。

※全卵が目安量まで進んだ完了期のレシピです。加熱不足にならないように注意してください。

フワフワ卵入りうどんのレシピ(完了期)

材料:全卵1/2個分、うどん50g、キャベツ少量、ニンジン少量、だし汁50g

- 全卵を箸でよく混ぜあわせます。

- うどんは柔らかく茹で、1cm程度に切ります。

- 鍋にだし汁を煮立て、沸騰したら1を回しかけてかきたまを作ります。一旦取り出します。

- 鍋にきざんだキャベツとニンジン、2を入れて全体に火を通します。

- できたうどんを器にもってから、かきたまを乗せれば完成です。

※全卵が目安量まで進んでいればこのレシピで調理可能です。加熱をしっかり行いましょう。

離乳食期の卵のおやつレシピ!全卵に慣れてからにしましょう

離乳食後期以降は、おやつも栄養補給の一部として重要です。全卵が問題なく食べられることを確認してから、卵を使ったおやつを調理しましょう。

たまごボーロ(後期・完了期)

材料:卵黄1個分、片栗粉70g、砂糖30g、豆乳小さじ1

- ボウルに砂糖、卵黄、豆乳を入れてゴムベラで滑らかに混ぜます。

- 片栗粉を加えて、さっくりと混ぜます。全体が混ざったら、耳たぶくらいのかたさになるまで、手の平でまとめるように混ぜます。

- 1cmくらいの大きさくらいに丸め、クッキングシートを敷いた天板に間隔をあけて並べます。

- 160℃に温めたオーブンで15分焼いたら、取り出して天板の上で冷まします。

※全卵が目安量まで進んだ後期以降に与えるおやつです。加熱をしっかり行いましょう。このレシピでは豆乳を使っていますが、牛乳が大丈夫な赤ちゃんには牛乳でも調理可能です。

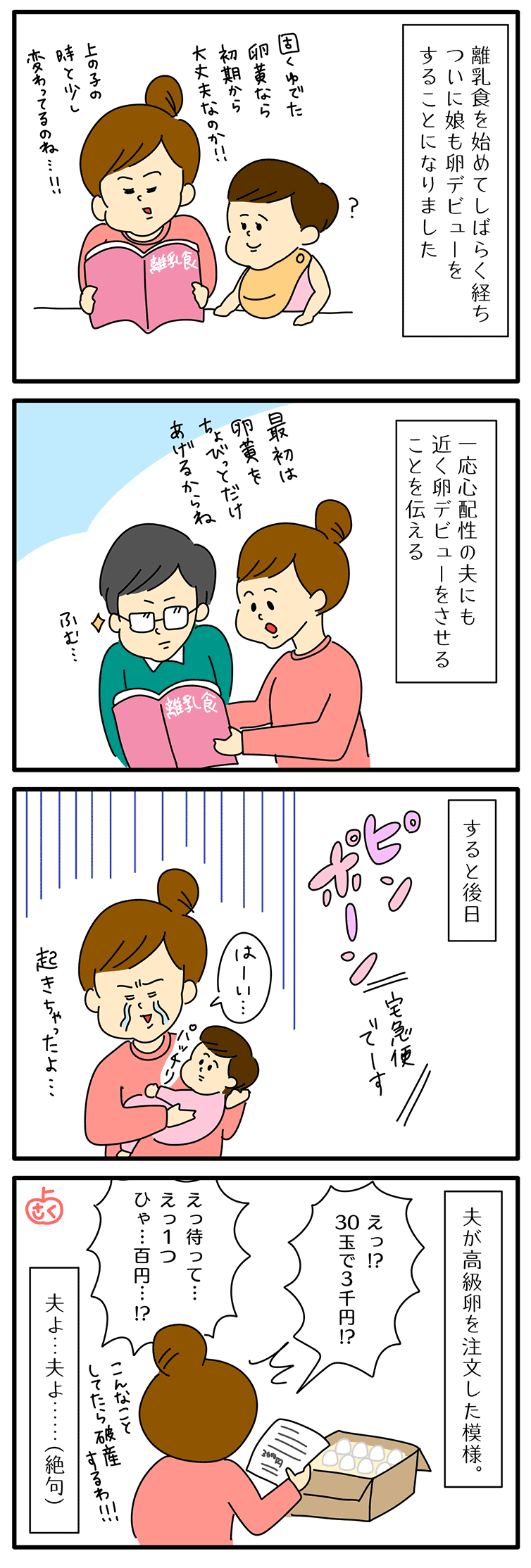

子育てコラム:離乳食の進め方を記録する重要性 📝

永岡さくら(saku)さんの子育て4コマ漫画は、離乳食の卵と同様に初期から進める白身魚の記事などでも楽しめるので、モチベーションをアップして楽しく進めていきましょう。

初めての離乳食の食材、特に卵のようにアレルギーの心配がある食材は、体調の異変をすぐに察知してあげることが重要です。不安がってスタートを遅らせるのではなく、与えた食材を記録することが安心につながります。

育児日記やカレンダー、離乳食アプリなどに、その日に与えた食材、量、調理法を記録するのがおすすめです。記録しておけば、万が一アレルギー反応や体調不良が見られた時に、原因の特定がしやすくなり、医師への説明もスムーズになります。安心して離乳食を進めるために、記録を活用しましょう。

参考文献