離乳食の麩(おふ)は栄養補給にも便利!いつから使える?選び方とレシピを解説

離乳食に麩(おふ)を使うことに対して、大人向けの食材というイメージから戸惑う方もいらっしゃいますが、麩は、植物性たんぱく質や鉄分などの栄養素を含んでおり、常温で長期保存がきくため、実は赤ちゃんとママにとって嬉しい食材のひとつです。

そこで今回は、離乳食で大活躍してくれる食材「麩」について詳しくご紹介します。赤ちゃんがいつから麩を食べられるのか、与える際の量や注意点、正しい保存方法、選び方、そして離乳食の段階別おすすめレシピなど、気になる情報を解説します。

離乳食後期からは栄養不足を補うおやつも必要になるため、麩を使った手作りおやつのレシピも紹介しています。栄養たっぷりで安心なおやつ作りにぜひ挑戦してみてください。

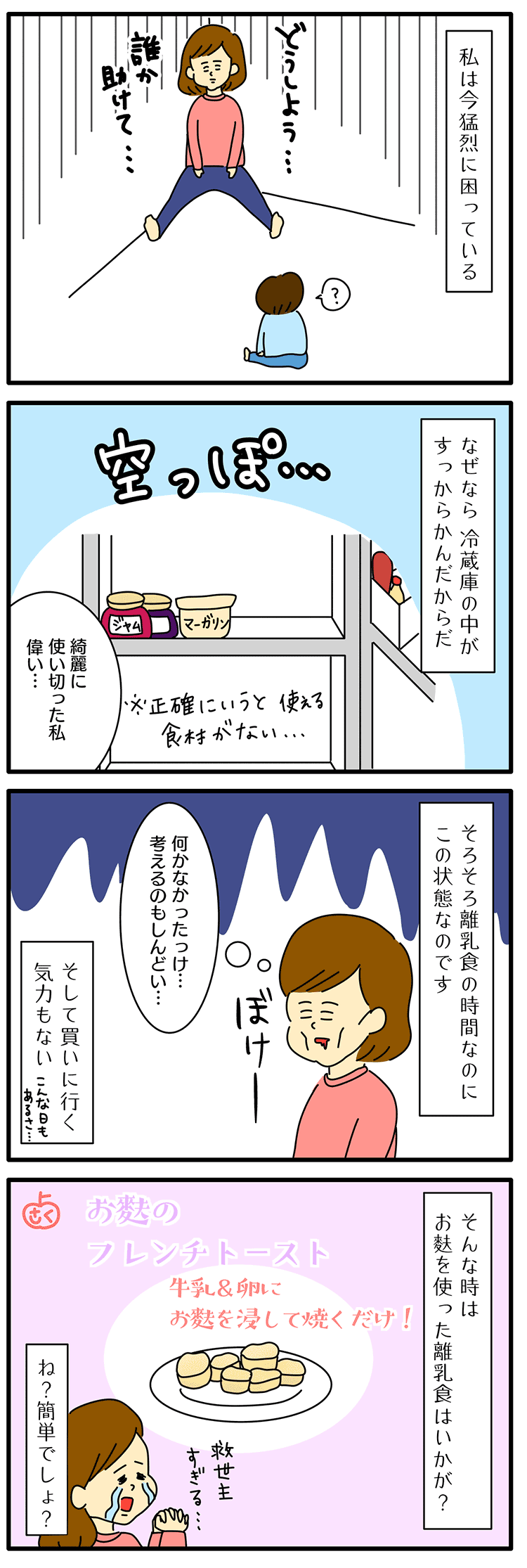

子育て4コマ漫画:離乳食にも使えるお麩!時にパパママを救う…!?

離乳食の食材の中でも、肉や魚などのたんぱく源は鮮度を保ちにくいですが、永岡さくらさんの子育て4コマにあるように、長期保存がきく麩を買い置きしておくと、忙しいママやパパの心強い味方になってくれます。麩は常温で保管できるため、食材を切らしてしまった時や、時間がない時に非常に便利です。

ただし、麩だけで1食分のたんぱく質をすべて摂取することは難しいため、離乳食期間中は高野豆腐やツナ缶などの長期保存がきく他のたんぱく質と一緒にストックしておくと安心です。また、きな粉をプラスしておやつにしたり、肉や魚のつなぎとして利用したりするなど、工夫して活用しましょう。

離乳食で麩はいつから?初期の後半から与えられます

柔らかい食感が離乳食にも向く麩は、室町時代に中国から伝わり、昔から貴重な植物性たんぱく質の補給源として日本の食卓で活用されてきました。

麩の主な原材料は、特定原材料7品目の一つである小麦粉です。麩は、小麦粉に水を加えて練ることで生成されるグルテン(小麦たんぱく)を主成分として作られています。グルテンを加熱する方法によって、焼き麩、生麩などが作られます。

厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」では、離乳食開始後、お粥や野菜に慣れたら、豆腐や白身魚、卵黄などのたんぱく質を試すことが推奨されています。生後5〜6ヶ月頃に離乳食をスタートした場合、初期の後半(お粥や野菜に慣れた後)を目安に、これらの代表的な食材を試してから麩を与えるとスムーズです。

麩を含む乾燥食品は、保存方法によってはダニが発生しやすいことが知られています。赤ちゃんが食品と一緒にダニを摂取すると体調を崩すおそれがあるため注意が必要です。

麩は調理時に加熱しますが、熱を加えてもダニのアレルゲン(亡骸など)は残ることがあります。「加熱するから大丈夫」と過信せず、開封後の保存方法には十分に気を付けることが大切です。

離乳食の麩の量|たんぱく質は他の食材と組み合わせて補完的に利用しましょう

離乳食において、麩は他の食材と組み合わせて与えることで、献立のバリエーションを増やしたり、不足しがちな栄養素(特に鉄分)を補うために役立ちます。

離乳食で与える1日のたんぱく質の目安量は、初期と中期が約15g、後期が約25g、完了期が約20gとされています。(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」および「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」に基づく。すべて食品の重量です)

麩は主にグルテン(たんぱく質)で構成されていますが、水分を吸うと膨らむため、麩だけで1回に必要な量のたんぱく質をすべて摂ろうとすると、赤ちゃんには食べきれないほどの量になってしまいます。

麩10g中の栄養素(例:焼き麩10gあたり)

- たんぱく質:2.6〜3.0g(麩の種類により異なる)

- 鉄:0.3〜0.5mg(麩の種類により異なる)

※文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)」より

例えば、直径2〜3cmの焼き麩1個に含まれるたんぱく質の量は約0.15g前後です。この数値からも分かるように、麩は一度に大量に食べられる食材ではないため、離乳食に麩を使う場合は、月齢に合わせてツナ缶や白身魚などの魚、肉、卵、豆腐など、他のたんぱく源と一緒にバランス良く与えてください。

また、生後6ヶ月〜11ヶ月の赤ちゃんの1日の鉄分推奨量は、男の子が5.0mg、女の子が4.5mgとされています。離乳食では不足しがちな鉄分を補うためにも、麩をこまめに利用すると良いでしょう。

離乳食用 焼き麩の正しい保存方法とダニ対策

麩や高野豆腐などの乾物は常温で長期保存が可能なため、離乳食初期から使える貴重なストック食材として非常に便利です。

しかし、長期保存できるからといって、保存方法がおろそかになると、特に開封後にダニが混入するリスクがあります。赤ちゃんが食べるものだからこそ、安全への配慮が必要です。

離乳食用の麩の正しい保存方法を紹介しますので、開封後のダニ混入を防ぐためにも、適切に保存しましょう。

防ダニ対策!開封後の焼き麩の保存方法

- 開封後は、必ず密閉容器や密閉袋(ジップ付きの袋など)にいれて保存してください。

- 高温多湿を避け、日光や蛍光灯などの光が当たらない風通しがいい涼しい場所で保存してください。

- 開封後は、品質が低下する前に早めに使い切るようにしましょう。

- 保存開始日がわかるように、容器などに日付を記入しておくと管理に便利です。

- 冷蔵庫内は湿気が発生しやすく、カビや結露による水分付着の可能性があるため、冷蔵庫での保存は避けるのが一般的です。

離乳食用麩の時短テクニック|便利な冷凍保存とパウダー活用法

毎日の離乳食作りは、忙しいママにとって大きな負担になることもあります。ここでは、時短レシピを実現してくれる離乳食用の麩の便利な保存方法や調理法をご紹介します。

余った麩はパウダー状にして保存!トロミ付けや栄養価アップに活用

麩を離乳食に使用する際、そのまま煮るだけでなく、パウダー状(麩粉)にしておくのもおすすめです。パウダー状の麩は、料理の仕上げのトロミ付けや、お粥や野菜ペーストに混ぜて手軽に栄養価をアップさせるために使用できます。フードプロセッサーやすり鉢で細かくすり潰し、密閉容器に入れて常温で保存しておきましょう。少量ずつ使えるので非常に便利ですよ。

水戻しした麩は冷凍保存も可能!だし汁で煮て小分けに

離乳食作りで一度に水戻しした麩は、冷凍保存することも可能です。ただ水戻しした麩を冷凍するよりも、水で戻した麩をだし汁などで柔らかく煮てから、1回の離乳食の分量に分けて冷凍保存しておくと、使いたい時にすぐに解凍して使えるため、調理時間が短縮できてとても便利です。

冷凍した離乳食の麩は電子レンジ加熱で解凍OK!加熱時間に注意

冷凍保存しておいた麩は、電子レンジで解凍して離乳食に使用することができます。電子レンジで加熱する際には、加熱時間が長すぎると水分が蒸発してしまい、麩が固くなるため注意が必要です。

初めは短めにタイマーを設定し、様子を見ながら時間を延長していくと良いでしょう。また、一度解凍した麩を再び冷凍すると風味や食感が落ちるため、再冷凍は避けてください。

離乳食向きの麩の選び方|焼き麩・小町麩がおすすめです

麩には、製法や形によってさまざまな種類があります。一般的に私たちがよく食べているのは、グルテンを焼いて作る「焼き麩(乾燥麩)」と呼ばれるもので、お味噌汁や煮物などに入っていることが多いですね。焼き麩や乾燥麩は離乳食で安全に食べられます。

特に離乳食に使用する際に便利でおすすめなのが、小さめサイズの小町麩(こまちふ)です。もともとサイズが小さいため、量の調整や調理(細かく刻む作業など)が楽になりますよ。

麩には、刺し身麩などの生麩もありますが、生麩は焼き麩と比べて弾力があり、噛み切りにくいため、離乳食初期・中期にはあまり向きません。餅のように喉に詰まらせるおそれもありますので、焼き麩や乾燥麩を使うようにしましょう。

また、揚げ麩は油で揚げて作られた麩のため、油分の消化が難しい離乳食ではあまりおすすめできません。与える場合は、少量から試すか、完了期以降にしましょう。

大きめサイズの車麩などを使用する場合は、水で戻した後、月齢に合わせて細かく刻んだり、すりおろしてパウダーにして使用するとよいでしょう。麩を水で戻す際には、固い部分が残らないように均一に戻すことが大切です。

【離乳食の麩】段階別の調理法&おすすめレシピ

麩を使用した初期〜完了期の離乳食レシピやおやつレシピをご紹介します。麩は、和食だけでなく、洋食や中華など幅広い料理に活用できるため、献立のマンネリ化を防ぐのに役立ちます。市販のおやつに抵抗があるママは、麩を使った手作りおやつ作りにぜひ挑戦してみてください。

【離乳食初期】調理法&麩レシピ|パウダーでトロミ付け

離乳食初期は、水戻し前の麩をすり潰してパウダー状(麩粉)にして使用します。麩そのものはあまり味がなく、お粥や野菜のペーストに混ぜるだけでOKです。手軽に離乳食の栄養価アップをおこなえます。

また、パウダー状にした麩を加えることで、手軽に離乳食のトロミづけができます。野菜ペーストの舌触りや水分の多さが気になる場合に、麩パウダーを混ぜてみましょう。

麩と人参のトロトロ煮のレシピ

材料:焼き麩(小町麩など)、人参、だし汁

【離乳食中期】調理法&麩レシピ|モグモグ期に活用

離乳食中期(モグモグ期)になると、麩をすり潰さなくても食べられるようになります。まずは水で戻した麩を2~3mm角にして調理し、モグモグして飲み込むのに慣れてきたら3~4mm角へとサイズアップしていきます。

中期は1日2回食に進みますが、使えるたんぱく質が限られているため献立がワンパターンになりがちです。麩をたんぱく質の補給源としてとり入れることで、離乳食中期の献立の幅が広がります。

麩とホウレン草のミルク煮のレシピ

材料:麩2個、ホウレン草5g、白身魚10g、出汁大さじ2杯、粉ミルク小さじ1/2杯

- 麩は水につけて戻し、軽く水気を絞ってから、おろし金やすり鉢ですりおろすか、細かく刻みます。

- ホウレン草の葉先を茹でてから水にさらしてアク抜きし、2~3mmのみじん切りにします。

- 白身魚は熱湯でゆで、骨と皮を取り除いて細かくほぐします。

- 鍋に出汁と粉ミルク、1~3を入れて弱火にかけ、全体を混ぜながら一煮立ちさせます。

麩の和風ミネストローネのレシピ

材料:麩3個、冷凍した鶏ササミ肉10g、ミニトマト10g、アスパラガス5g、出汁20㏄、片栗粉少々

- 麩は水につけて戻し、軽く水気を絞って1個を半分に切るか、さらに細かく刻みます。

- 冷凍した鶏ささみ肉を10gすりおろすか、細かくみじん切りにします。

- ミニトマトは湯剥きして皮とタネを取り除き、アスパラガスの穂先と共にみじん切りにします。

- 鍋に出汁と1~3を入れて弱火にかけ、全体に火が通ったら水溶き片栗粉を回しかけてとろみをつけます。

麩とトマトの洋風スープのレシピ

材料: 焼き麩(小町麩など)、トマト、野菜スープ(冷凍ストック)

【離乳食後期】調理法&麩レシピ|手づかみ食べにもおすすめ

離乳食後期(カミカミ期)の赤ちゃんは、そろそろ手づかみ食べが始まる頃ですね。柔らかい食材なら歯ぐきで噛みちぎれるようになるため、積極的に手づかみメニューを作ってあげましょう。小町麩なら、カットの手間が少なく調理できます。

今回は、麩を使ったフレンチトーストと、卵とじのレシピをご紹介します。手軽に作れて栄養も補えるため、赤ちゃんの朝食やおやつにおすすめです。

麩のフレンチトーストのレシピ

材料: 焼き麩(小町麩など)、卵、牛乳、サラダ油

麩と野菜のふわふわ卵とじのレシピ

材料:麩3~4個、人参5g、ホウレン草5g、玉ねぎ5g、全卵1/4個、出汁20㏄、しょう油少々

- 麩は水につけて戻し、軽く水気を絞って1個を4等分に切ります。

- 人参と玉ねぎは皮をむき、細めの千切り(5mm〜8mm程度)にします。

- ホウレン草は葉先を下茹でしたら水にさらしてアク抜きし、5~8mmほどの大きさに切ります。

- 鍋に出汁としょう油1~2滴(風味付け程度)、1~3を入れて弱火にかけ、野菜が柔らかくなるまで煮込みます。

- 溶き卵を回し入れ、蓋をして卵をしっかりと加熱します。

【離乳食完了期】調理法&麩レシピ|取り分けメニューに活用

離乳食完了期(パクパク期)になると、大人の料理から味付けを薄くして取り分けるママも多いですね。1日3食の離乳食作りは大変ですが、麩を使った取り分けメニューを上手に活用して、ママの負担を減らしましょう。麩は、カロリーが控えめな食材ですので、大人向けのヘルシーな献立にもおすすめです。

今回ご紹介する麩のそぼろ煮は、短時間で作れる簡単メニューです。大人向けにはショウガやニンニクで香りづけし、醤油やみりんを加えて味を調えると美味しく召し上がれます。

麩の豚そぼろ煮のレシピ

材料: 焼き麩(車麩など)、豚ミンチ、だし汁、サラダ油、しょうゆ(少量)

麩のおやつピザトーストのレシピ

材料:麩3~4個、ミニトマト20g、ピーマン、鶏ササミ肉15g、片栗粉少々、溶けるチーズ10g

- 麩は水につけて戻し、軽く水気を絞って半分に切ります。

- ミニトマトの皮を湯剥きし、5mm程度のサイコロ状に切って電子レンジで加熱し軽く潰します。

- ピーマンは種を取り除き、みじん切りにしてから電子レンジで柔らかくなるまで加熱します。

- 鶏ササミ肉を1cm角に切り、片栗粉をまぶしてから茹でます。

- 麩をアルミホイルを敷いたトレーに並べて、1~3の具材を適量のせ、チーズをかけます。

- オーブントースターで3~5分程度焼き、チーズが溶けて軽く焼き色がついたら完成です。

麩と青のりの和風グラタンのレシピ

材料:麩3~4個、玉ねぎ10g、ベビーチーズ10g、牛乳20㏄、片栗粉少々、青のり少々

- 麩は水につけて戻し、軽く水気を絞って半分に切ります。

- 玉ねぎは皮をむき、薄くスライスします。

- ベビーチーズは包丁で小さくきざみます。

- 鍋に牛乳と2の玉ねぎを入れて弱火にかけ、玉ねぎに火が通ったら水溶き片栗粉を加えてとろみをつけます。

- 4に1の麩、3のベビーチーズ、青のりを一つまみ加えてよく混ぜ、アルミカップに入れます。

- オーブントースターで軽く焼き目がつくまで焼きます。

【離乳食のおやつ】麩レシピ|栄養補給に役立つ手作りおやつ

離乳食期の赤ちゃんは、一度の食事でたくさんの量を食べることができません。離乳食後期以降は補食(おやつ)を与えるママが増えてきますが、特に満1歳を過ぎて活動量が活発になってきたら、おやつは大切な栄養補給源となってきます。

赤ちゃんに安心で美味しいおやつを食べさせたい方は、麩を使った手作りおやつに挑戦してみてはいかがでしょうか。麩は、そのままラスクなどに調理できるため、簡単に作ることができます。

今回は簡単で美味しい麩のラスクのレシピをご紹介します。

麩のきな粉風味ラスクのレシピ

材料: 焼き麩(小町麩など)、きな粉、バターまたは植物油(マーガリンは極力避ける)、お好みで砂糖少量