小学生の学年と年齢の仕組み(早生まれ・早見表)と世界の学校制度を徹底解説

お子様の小学生の学年は、単純に「満年齢」だけで決まるわけではありません。幼稚園、中学校についても同様ですが、生年月日によっては、同じ年に生まれたお子様でも学年が分かれる場合があります。これは、日本の学校制度における「学年」の区切りと、「早生まれ」の仕組みが関係しているためです。

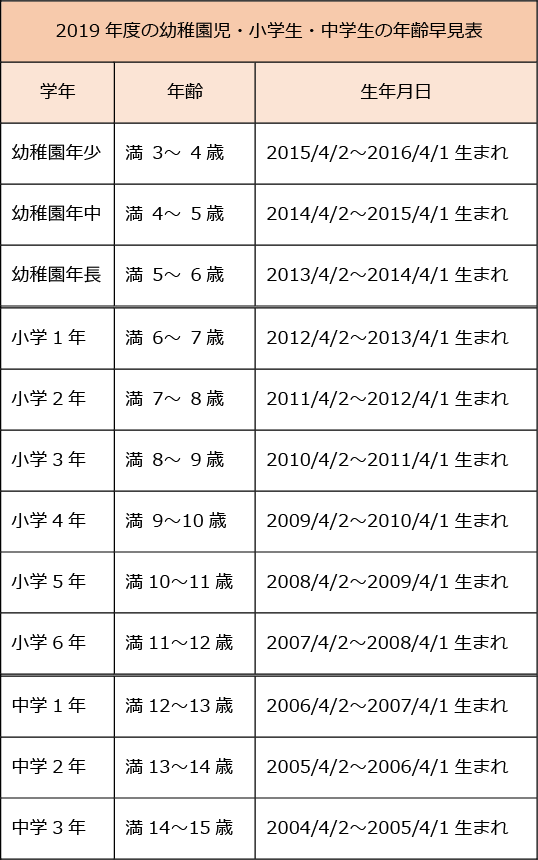

まず、ご自身の生年月日とお子様の生年月日をもとに、最新の年齢早見表をチェックして、幼稚園(年少・年中・年長)から小学生、中学生の学年と年齢を確認してみましょう。この知識は、小学校入学の準備や、将来的なライフプランニングを立てるうえで非常に重要になります。

日本の小学校入学は何歳から?満6歳の翌日以降の最初の4月1日がポイント

日本における小学校への入学年齢は、学校教育法第17条によって定められています。この法律は、義務教育の対象となる子どもの保護者に対し、就学の義務を課すものです。

具体的には、「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校…に就学させる義務を負う」と規定されています。「学年の初め」は4月1日と定められています(学校教育法施行規則第59条)。

この条文を分かりやすく解説すると、「満6歳の誕生日を迎えた後の4月1日」に小学校に入学する、ということです。例えば、お子様の誕生日が4月5日であれば、満6歳になるのは翌年の4月5日です。その翌日(4月6日)以後における最初の学年の初め(4月1日)に小学校に入学することになります。小学校の入学時期が、「満6歳になる年度の4月」と理解しておくと良いでしょう。

早生まれとは?4月1日生まれのお子様が同級生より1年早く入学する理由

日本における1学年の構成メンバーは、4月2日から翌年4月1日までに生まれた子どもたちで構成されます。このうち、特に1月1日から4月1日までに生まれた子どもたちを「早生まれ」と呼びます。

特に4月1日生まれのお子様は、早生まれとして、同学年の4月2日生まれのお子様より1年早く小学校に入学することになります。これは、一般的な「誕生日」の考え方と、法律上の「満年齢」の計算方法が異なるためです。

法律上の年齢計算の根拠となる「年齢計算ニ関スル法律」と「民法第143条」によると、人は「誕生日の前日が終了する時(午後12時)」に満年齢に達すると定められています。つまり、4月1日生まれのお子様は、3月31日の終わり(4月1日午前0時)に満6歳に達します。

このため、学校教育法第17条の「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)」という規定に対し、4月1日生まれの子の「満6歳に達した日の翌日」は4月1日となります。したがって、4月1日生まれのお子様は、満6歳の誕生日を迎える年度の4月1日に入学することになるのです。

小学校の1学年を構成する誕生日の範囲

幼稚園、小学生、中学生の学年は、4月2日~翌年4月1日が誕生日の子どもで構成されています。

4月1日生まれのお子様は、同級生のなかで最も早く生まれた「早生まれ」となり、4月2日生まれのお子様より1学年上の学年に在籍することになるのです。

今年生まれの赤ちゃんが小学校に入学する時期はいつ?

今年(最新の年度)生まれたばかりの赤ちゃんが小学校に入学する時期についても、出産を控えている方や、子育て中の方にとって将来のライフイベントとして気になるところでしょう。小学校入学は、子育てにおける大きな区切りとなるため、あらかじめ時期を知っておくことで、教育資金の準備などの計画が立てやすくなります。

入学時期の目安:4月1日生まれ以前の子は6年後、4月2日以降の子は7年後

お子様が小学校に入学する時期は、前述の「早生まれ」の仕組みによって、誕生日の区切りで異なります。お子様の誕生日に応じて、小学校の入学時期、および幼稚園・保育園の入園時期を確認し、家族全員のライフプランニング表を作成することをおすすめします。

卒園や入学時には、制服や学用品の準備、入学金など、なにかと出費が重なります。家計負担の大きい教育資金の準備は、お子様が小さい頃からコツコツと計画的に進めていくことが大切です。

生まれた年度別の入園入学時期の目安(例:2024年生まれの場合)

- 2024年1月1日~4月1日生まれの子(早生まれ)は…

2027年4月に幼稚園年少入園

2030年4月に小学校入学 - 2024年4月2日~12月31日生まれの子は…

2028年4月に幼稚園年少入園

2031年4月に小学校入学

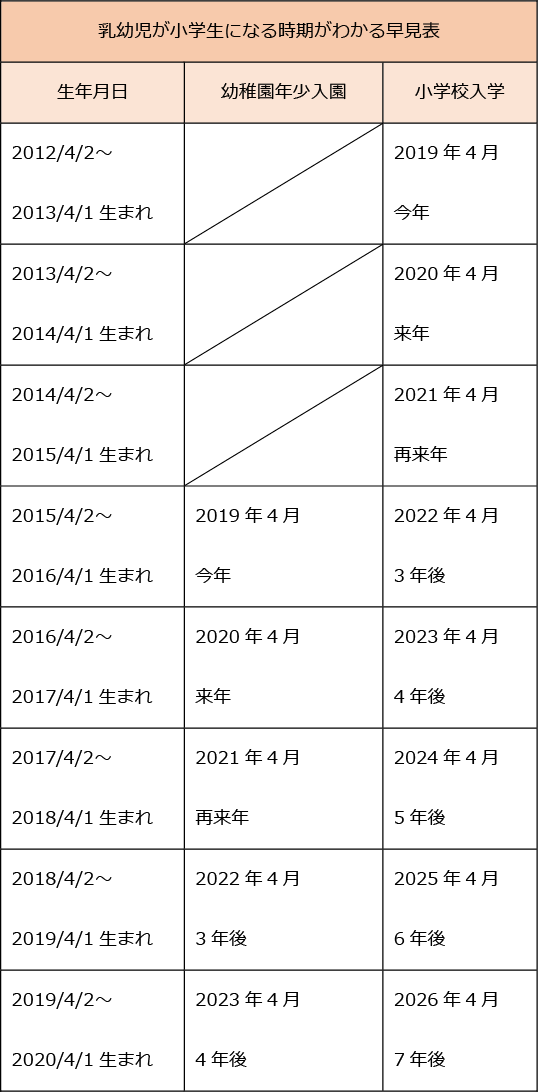

未就学児・乳幼児が小学生になる時期の早見表を確認

未就学の乳幼児のお子様が、幼稚園や小学校に入学する時期についても、生年月日をもとに早見表で確認すると非常に分かりやすいです。早見表は、小学校入学だけでなく、その前段階である幼稚園(年少・年中・年長)や保育園への入園時期も把握するのに役立ちます。

ただし、幼稚園の入園時期については、自治体や園によって年中からの入園を受け付けている場合もありますので、希望する入園時期に合わせて確認することが重要です。

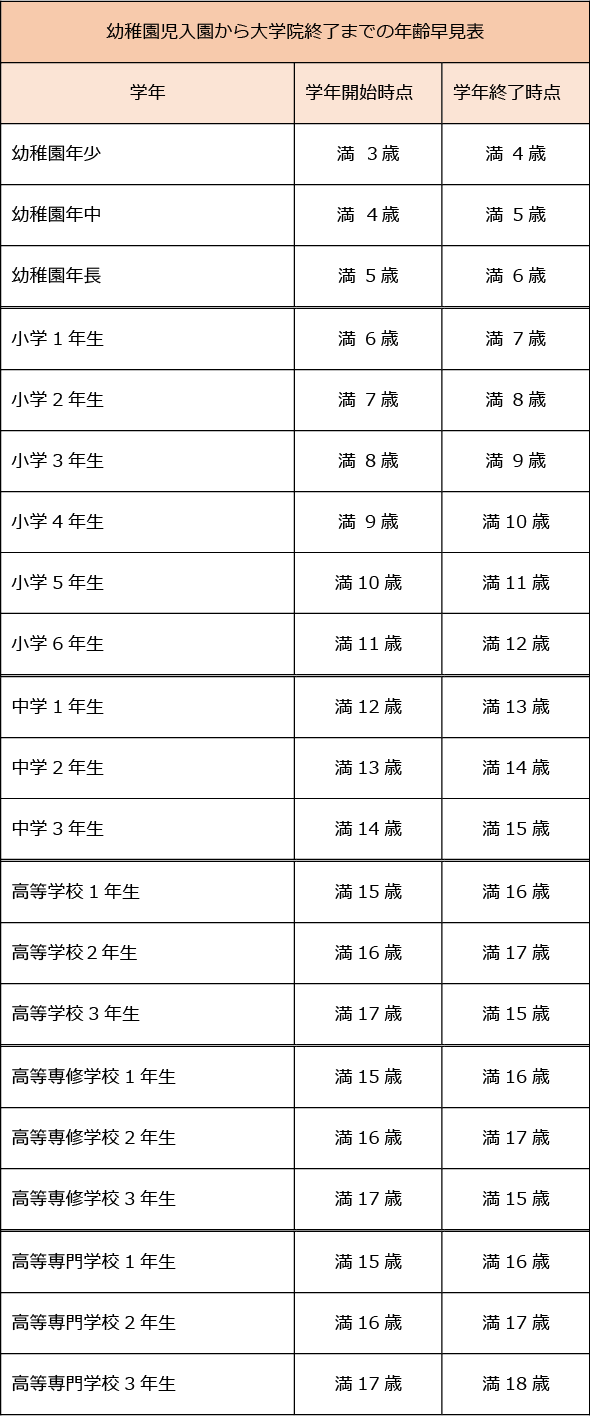

小学校卒業後の年齢と学年:最新の進学・卒業年早見表

小学校から中学校までの義務教育期間は、基本的に年齢だけで学年が決まりますが、中学校卒業以降の進路は多様化しています。現役で進学・卒業した場合の、幼稚園から大学院までの入学・進級・卒業の年齢がわかる一覧表は、長期的な教育プランを考える際の参考になります。

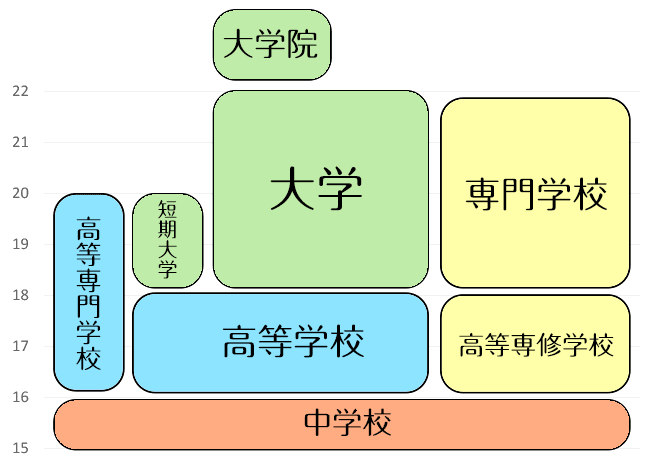

日本の学校制度では、小学校は6年制、中学校は3年制が一般的です。中学校卒業後の進学先は、主に高等学校(3年制)、高等専門学校(高専、5年制)、高等専修学校(1年~3年制)のいずれかを選択することになります。学年の区切りは小学校と同じく、生年月日が4月2日~翌年4月1日のお子様で構成されると考えてください。

高等学校卒業後の進路では、短期大学(短大)や専門学校(2年制が多い)に進むケースや、大学(4年制)に進学するケースがあります。大学は一般的に4年で卒業ですが、医学部、歯学部、獣医学部は6年制、薬学部は4年制と6年制があります。さらに、大学卒業後に大学院(修士課程2年、博士課程3年など)に進学する場合は、卒業までの期間が長くなります。

これらの早見表は、あくまで標準的なケースです。留年や浪人など、個別の状況によっては卒業・入学の年齢が変わることを念頭に置いておきましょう。

世界の小学校の入学年齢は?日本と異なる学校制度を比較

日本の小学校の入学年齢は満6歳ですが、海外では学校制度が異なるため、義務教育の開始年齢や期間が日本と異なる国が多くあります。世界の主要国と日本の学校制度を比較することで、日本の教育制度の特徴をより深く理解することができます。

アメリカの小学校の年齢:州によって異なり、早い子は5歳から

アメリカの小学校の年齢は、州によって大きく異なります。連邦政府ではなく、各州の憲法や教育法に基づいて教育制度が決められているためです。例えば、小学校の入学年齢が5歳の州や、7歳の州もあります。義務教育期間も、12年間とする州が多いですが、9~10年間と短い州もあります。

また、アメリカでは新学期が4月ではなく、9月から始まる学校が多く、学年の区分けも州によって違うため、小学校入学や進級の年齢が日本より1~2歳早くなる要因となっています。アメリカの学校制度は、5・3・4年制、6・4・2年制、7・3・4年制など、州によって様々な形がとられています。

イギリスの小学校の年齢:満5歳から始まり、6年間

イギリスの小学校の年齢は教育法で定められており、満5歳になって最初に迎える学期から小学校に入学します。通常、小学校入学前の4歳のうちから「レセプションクラス」と呼ばれるクラスに入学するケースが多く見られます。

義務教育期間は11年間で、小学校は6年間、中学校は5年間です。小学校に入学する時期は9月(秋学期)が基本ですが、学校によっては1月(春学期)や3~4月(夏学期)の入学を受け入れているところもあります。

韓国の小学校の年齢:満6歳から12歳、小学校は6年間

韓国の小学校の年齢は教育基本法などで定められており、基本的に満6歳に達した後の最初の学年に小学校に入学します。優秀な子の場合は5歳からの小学校入学が認められることもあります。

義務教育期間は9年間で、小学校は6年間、中学校は3年間です。日本の小学校と同じく、6年間で初等教育を受けます。

ドイツの小学校の年齢:満6歳から9歳、小学校は4年間

ドイツの小学校の入学年齢は連邦憲法等で定められており、どの州でも一律満6歳から義務教育が始まります。保護者が申請すれば、学年の基準日に満6歳にならなくても早期就学が認められることがあります。

特徴的なのは、小学校の期間が4年間である点です。小学校卒業後、子どもの能力や適性に合わせて、中学校(ギムナジウム、実科学校、基幹学校など)に進学します。義務教育期間は州によって異なり、9年間または10年間です。

フランスの小学校の年齢:満6歳から11歳、小学校は5年間

フランスの小学校の年齢は教育法典に定められており、一般的には満6歳の学年度開始日からスタートします。申請をして小学校の審査に合格すれば、5歳から入学することも可能です。

フランスの義務教育期間は、2019年9月以降は3歳から16歳までと定められていますが、このうち小学校は5年間です。幼稚園の年長と小学校5年間をまとめた6年間を初等教育として、その中で「基礎学習期」と「深化学習期」に分けています。

イタリアの小学校の年齢:6歳から11歳、小学校は5年間

イタリアの小学校の年齢は現在6歳から11歳で、小学校は5年制です。新学期は9月中旬の2学期制ですが、授業がある期間は実質年8ヶ月ほどです。義務教育期間は10年間で、日本とは異なり高校2年制までが義務教育に含まれます。中学校では、授業態度や成績が悪いと落第する可能性があり、卒業試験に合格しないと高校入学に必要な修了証も得られません。

シンガポールの小学校の年齢:6歳から12歳、小学校は6年間

シンガポールの小学校の年齢は、1月1日の時点で満6歳から12歳の子供が対象です。1月2日から始まる新学期から入学し、日本の小学校と同じ6年間の小学校生活を送ります。小学6年生の終了時には、PSLE(Primary School Leaving Examination)と呼ばれる修了試験が行われ、その成績によって進学先の中学校が決まる、競争の激しい教育制度です。

日本の小学校入学年齢は世界的に遅い?学力との関係性

諸外国の小学校の入学年齢が5歳など、日本より早い国が多いことを知ると、「日本の小学校入学年齢(満6歳)は世界的に遅く、そのせいで国際的な学力が低くなってしまうのではないか?」と心配される保護者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、小学校の入学年齢の早さと、子どもの学力の高さは必ずしも一致しません。

OECD生徒の学習到達度調査(PISA)の結果:日本は依然トップレベル

経済協力開発機構(OECD)による15歳児を対象とした国際的な学習到達度調査「PISA(Programme for International Student Assessment)」の最新の2022年調査結果を見ると、日本の生徒の学力は依然として世界トップレベルを維持しています。

2022年調査では、科学的リテラシーが2位(前回2018年調査では5位)、読解力が3位(同15位)、数学的リテラシーが5位(同6位)と、3分野すべてで上位の成績を収めました。これは、小学校入学年齢が低い諸外国と比べても、日本の子供たちの学力が決して低くないことを示しています。同調査では、新型コロナウイルス感染症による休校期間が他国に比べて短かったことや、GIGAスクール構想によるICT活用が進んだことなども、日本の好成績に影響を与えた可能性があると分析されています。

早期教育と学力差:子どもの自主的なやる気が重要

一部で懸念される早期教育と学力差の関係についても、PISAの結果からは、必ずしも早期教育が学力向上に有利とは言い切れないことが示唆されます。学習への集中力や意欲は、子どもの発達の段階によって大きく左右されます。

日本のように小学校入学が比較的遅いことで、子どもが自発的な興味や学習意欲を自然に高める時間を十分に確保できるという利点も考えられます。小学校に入るのが1年遅い方が、集中力や学習への楽しみを育みやすく、その結果として自主的な「やる気の高さ」が学力の面で大きなアドバンテージとなる可能性もあるのです。

小学校入学までの期間は教育費を計画的に貯めるチャンス

お子様が小学生になると、習い事や塾通いを始める家庭が増え、教育費の負担が増大し始めるのが一般的です。そのため、乳幼児期や幼稚園・保育園に通っている時期、あるいは本格的な中学受験対策が始まる小学校3~4年生までの低学年期は、教育資金を計画的に貯蓄する絶好のチャンスです。

教育資金は、日本の子育ての費用の中でも特に大きな割合を占めます。高校は無償化制度がありますが、私立高校の場合は授業料の一部負担にとどまることが多く、また、自宅外からの通学には交通費や下宿費用などが別途かかります。さらに、大学進学となると、学費の負担は非常に大きくなります。

大学の年間学費の目安(2023年時点)は、国公立大学で年間約60~70万円、私立大学文系で年間約100万円前後、私立大学理系で年間約150~160万円前後、そして私立大学の医学部や歯学部では、6年間で数千万円以上に達するケースもあります。これに加えて一人暮らしの費用が加わるとなると、奨学金やアルバイト代だけで進学費用をまかなうのは現実的に困難な場合が多いです。

お子様がまだ小さく、高額な通塾費用などがかからないうちに、ご家庭の状況に応じて無理のない範囲で貯蓄計画を立て、お子様が将来見つけた夢や目標を金銭面でしっかりと応援できるよう、教育資金の準備を始めておくことをおすすめします。