離乳食の豚肉は脂身や調理法に注意!安全で赤ちゃんが食べやすい工夫を

離乳食に豚肉などの肉を使えるようになるとレパートリーが広がりますが、安全で美味しい離乳食を作るためには、月齢に適した肉の種類や部位の選び方、調理のコツなどを知る必要があります。

豚肉は他の肉類と比較して脂肪分が多く、加熱不足による食中毒のリスクもあるため、離乳食作りでは鮮度の他、調理のポイントにも十分に気を付けましょう。特に消化器官が未熟な赤ちゃんには、脂身を徹底的に取り除くなどの下処理が重要です。

離乳食の豚肉はいつから?後期(9ヶ月頃)に脂質の少ない赤身から

離乳食で豚肉を与えるのは、離乳食後期の生後9〜11ヶ月頃が望ましいとされています。豚肉は鶏肉などに比べて繊維が硬く、脂肪分も多いため、赤ちゃんの消化器官に負担をかけやすい食材だからです。

生後9ヶ月頃になると、タンパク質だけでなく脂質を分解する消化酵素も徐々に出始めるため、この時期から豚肉に挑戦するのが安全です。ただし、離乳食後期に入っても、豚肉の部位を選び、調理法にも注意する必要があります。

また豚肉を原料としたハムやウィンナーなどの加工肉は、塩分が多く添加物も含まれているため、離乳食期には好ましくありません。

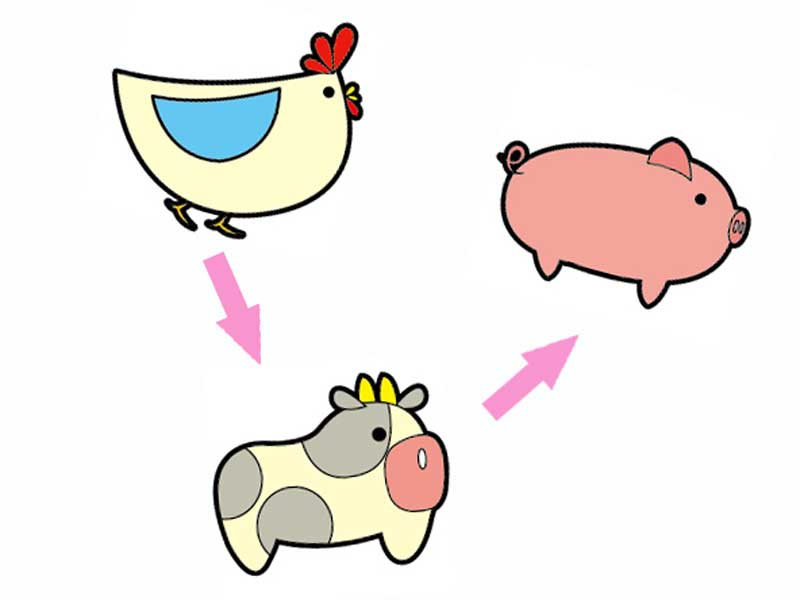

離乳食の肉の進め方!鶏ささみ→赤身肉(牛・豚)の順が安心

離乳食で肉を始める際は、脂肪分が少なく消化の良い鶏ささみや鶏むね肉から始めましょう。その後、牛肉と豚肉の赤身を、赤ちゃんの様子を見ながら進めていきます。

赤ちゃんは生後7ヶ月頃になると、タンパク質を分解する消化酵素が出るようになります。しかし、脂質を分解する消化酵素が出始めるのは生後9ヶ月頃です。

そのため、はじめは脂肪分が少なく消化の良いささみから与え、生後9ヶ月頃から牛肉や豚肉の脂肪の少ない部位から与えるのが胃腸への負担が少なく安心です。

離乳食で豚肉の調理に細心の注意が必要な理由

生肉には細菌や微生物が付着している可能性があり、特に豚肉は加熱不足による食中毒を防ぐため、中心部までしっかりと火を通すことが極めて重要です。

生後9ヶ月を過ぎた離乳食後期になれば牛肉も豚肉も与えられますが、脂質が少ない部位を選び、中心までしっかりと火を通すように十分に気をつけて調理しましょう。加熱不足は重大な健康リスクにつながるため、調理後の確認を徹底してください。

赤ちゃんの豚の生肉誤飲に注意!必ず手の届かない場所に置く

赤ちゃんがハイハイなどで自由に動き回れるようになると、生肉を誤飲する危険性が高くなります。生のままの豚肉を赤ちゃんの手の届く場所に置いておいたために、赤ちゃんが誤って口に入れてしまったという事故も実際に起こっています。

スーパーで買って来た豚肉は、袋のままキッチンの床に置きっぱなしにしたり、低いテーブルの上に置いたりしないようにしましょう。調理中や解凍中も、赤ちゃんの行動範囲外に置くように徹底してください。

離乳食用の豚肉の選び方と下処理!脂質の少ない部位を選ぼう

赤ちゃんが生後9か月を過ぎて酵素が出始めたとはいえ、離乳食期の乳幼児はまだまだ脂質に弱いので、豚肉の選びは非常に重要です。脂肪分が少なく肉質が柔らかい部位を選びましょう。

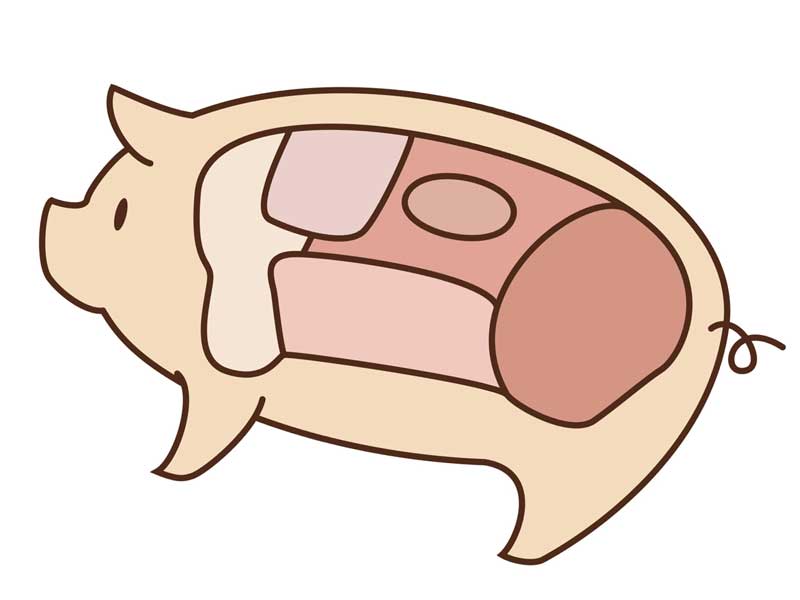

離乳食の豚肉はヒレ肉やモモ肉(赤身)を選ぶ

離乳食用の豚肉を買う時は、脂質の少ない、豚ヒレ肉や豚モモ肉(赤身)を選びましょう。スライスした豚肉やひき肉は離乳食の調理がしやすくて便利です。ヒレ肉は特に脂肪が少なく柔らかいため、離乳食の初期にも向いています。

離乳食に豚のこま切れ肉を選ぶと損?モモ切り落としがおすすめ

安く手に入る「豚のこま切れ肉」は、様々な部位が合わさっているため、ロース肉やバラ肉など脂身の多い肉も入っていて、脂肪を取り除くと使える肉の量が少なく結果的に損になることがあります。

豚こまと同様に切り落とし肉も安く手に入りますが、切り落とし肉の場合は「モモ切り落とし」「バラ切り落とし」などと部位が記されていることが多いため、離乳食用にモモ肉を安く手に入れたい家庭におすすめです。必ず赤身が多いものを選びましょう。

豚ひき肉は脂肪分を「茹でこぼし」でしっかり除去する

市販の豚ひき肉は脂肪分が多いため、ヒレ肉やモモ肉のスライスから白い脂身を取り除き、ご家庭でミンチにして使う方が脂肪分を正確に管理でき、美味しく調理できます。

市販の豚ひき肉を使う場合は、調理の前に一度茹でて脂肪を取り除く「茹でこぼし」の下処理が必要です。この手間をかけることで、脂質を大幅にカットでき、赤ちゃんの胃腸への負担を減らすことができます。特にひき肉は脂肪が全体に混ざっているため、この下処理は必須です。

離乳食の豚肉を美味しく安全に調理する3つの方法とコツ

離乳食の豚肉調理の際は、次の3つの方法で行うと赤ちゃんにとって安全な料理が作れ、硬くて食べにくくなりがちな豚肉を柔らかく仕上げられます。

1豚肉の加熱は中心部まで!調理器具や手の消毒もしっかり行う

豚肉に付着している細菌などは熱に弱いため、しっかり加熱すれば安全に食べられます。離乳食作りでは、肉の色が完全に変わり、肉汁が透明になるまで中心部まで加熱してください。

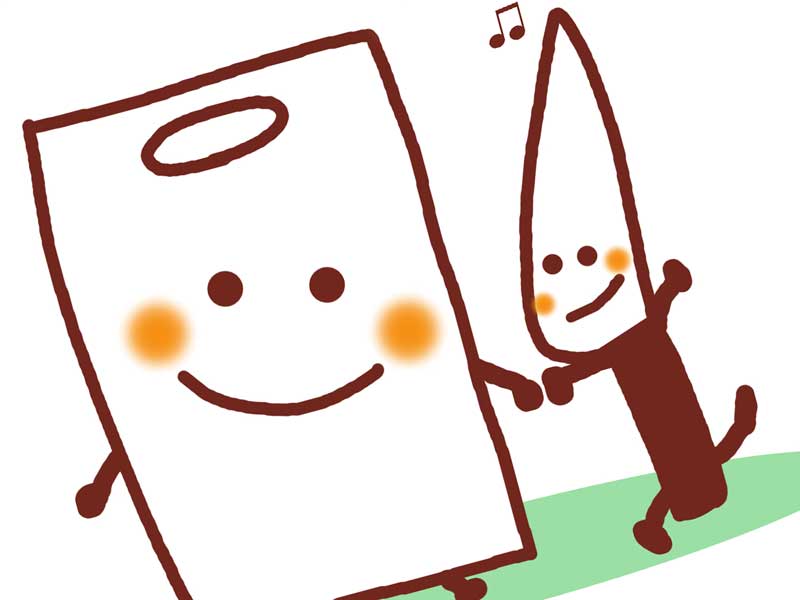

また離乳食の豚肉の調理中に注意しなければならないのが、豚肉に触れた調理器具や手の消毒です。せっかく離乳食の豚肉を加熱調理しても、豚肉を切ったまな板や手に細菌などが付着すれば、そこから離乳食にうつる可能性があります。下記の点に十分に注意してください。

豚肉で離乳食を作る時の注意点!

- 豚肉は中心部までしっかりと加熱する

- 生肉に触れた手は石鹸でしっかりと洗う

- 生肉の調理に使用したまな板や包丁は、丁寧に洗った後に熱湯消毒、または塩素系漂白剤などで消毒する

- 生肉と加熱後の食材を扱う調理器具は分ける(まな板や包丁を別にする)

2豚肉の脂身は全て切り落とす・茹でこぼしで脂を抜く

離乳食用のヒレ肉やモモ肉にも白い脂身がついていますが、ヒレ肉やモモ肉でも脂身は消化に負担がかかります。離乳食に豚肉を使う場合は、目に見える脂身を丁寧に切り落としてから使いましょう。

ひき肉を使う場合は、調理の前に一度茹でて、表面に浮いた脂肪をすくい取る「茹でこぼし」を必ず行い、脂肪分を徹底的に除去してください。

3片栗粉をまぶす・砂糖水に浸けるなど肉を柔らかくする工夫

離乳食の豚肉は加熱すると硬くなりやすいため、柔らかく調理するためのひと工夫が必要です。薄切り肉の場合は、少量の砂糖水(水と少量の砂糖)に20分ほど浸けてから調理すると、保水効果で柔らかく仕上がります。

また、豚肉に片栗粉を薄くまぶしてから茹でると、片栗粉の膜が肉汁を閉じ込め、パサつきを抑えて柔らかくなり、飲み込みやすくもなります。後期は豚ひき肉にパン粉や野菜ペースト、豆腐などをつなぎとして使い、柔らかく調理しましょう。

離乳食で与える豚肉の冷凍保存方法と活用術

離乳食後期〜完了期に1回の離乳食で与える肉の量の目安は、後期が15g、完了期が15〜20gです。離乳食に使う豚肉の量はごく少量です。そのため、購入したら冷凍保存しておけば、食材を無駄なく使い切ることができます。様々な食材を冷凍保存しておけば、毎食色々な食材から栄養がとれます。

ただし、家庭の冷凍庫は温度変化が激しいので、冷凍保存した場合でも1週間〜10日程度で使い切ると鮮度が保たれ安心です。冷凍する際は、必ず加熱処理済みのものを小分けにしましょう。

1ひき肉での冷凍保存方法(下処理済み)

豚肉をひき肉にして、茹でてから1食分に小分けにして冷凍すると、既に加熱済みのため色々な食材に入れるだけで手早く調理できて便利です。

また豚ひき肉は茹でる前に少量の水でかき混ぜてから茹でると、塊にならずにパラパラに仕上げることができます。製氷皿やフリーザーバッグを使って小分け冷凍するのがおすすめです。

- 塊肉の場合はスライスし、豚肉の脂身を丁寧に取り除く

- フードプロセッサーやすり鉢でミンチ状にする

- 鍋に水を入れて火にかけ、沸いて来たら2の豚肉を入れる(茹でこぼし)

- お箸でほぐしながら2~3分茹でる

- ザルに上げて水気を切る(キッチンペーパーで余分な水分と脂を吸い取る)

- 小分けにして冷凍する(製氷皿やフリーザーバッグが便利)

2スライス肉の冷凍保存方法

スライスした豚肉はパックのまま冷凍するとくっついてしまうので、離乳食料理に使いやすいように工夫して冷凍保存しましょう。下茹でしてから冷凍しておくのもおすすめです。

生のまま冷凍保存

キッチンペーパーで豚肉の水気を取り、脂身を切り落としてから月齢に合った使いやすい大きさに切って、出来るだけ空気が入らないように1食分ずつラップで包んでから冷凍用保存袋に入れて冷凍保存します。

下茹でしてから冷凍保存

豚肉の脂身を切り落としてから茹でて、月齢に合った大きさに切ってから冷凍保存します。冷凍保存用袋に入れて平らにし、菜箸で切り目を入れておくと使う際に割って取り出しやすく便利です。

離乳食後期の豚肉おすすめレシピ&調理のポイント

鶏肉をきちんと消化できるようになったら、そろそろ豚肉をスタートさせても大丈夫です。豚肉は離乳食後期から食べることができますが、離乳食の進み方が遅い赤ちゃんには無理に与えず、後半に与えるなど、様子をみて時期をずらしましょう。

初めは豚ひき肉を使用した献立にし、片栗粉などでとろみをつけると赤ちゃんも噛みやすく飲み込みやすいです。豚肉はビタミンB1が豊富なので、スタミナ源としても優秀な食材です。

後期のおすすめレシピとして、豚ひき肉のハンバーグと豚ひき肉のそぼろ丼をご紹介します。ハンバーグは、手づかみ食べの練習にピッタリのメニューです。豚肉のそぼろは多めに作って冷凍ストックしておけば、時間が無い時のお助けメニューとして活躍してくれますよ。

豚ひき肉のハンバーグのレシピ

材料:豚肉100g、玉ねぎ1/2個、人参1/2本、ピーマン1個、卵1個、食パン5g(作りやすい分量)

※レンジの加熱時間は、ワット数やご家庭のレンジの様子で加減しましょう。焦げ付かないように、テフロン加工のフライパンを使うのがおすすめです。

豚そぼろの三色丼のレシピ

材料:豚肉(赤身ひき肉)、ほうれん草、とうもろこし、だし汁、5倍粥

離乳食完了期の豚肉おすすめレシピ&調理のポイント

離乳食完了期(1歳〜1歳半頃)になると薄くスライスした豚肉を、歯茎で上手に噛んで食べることができるようになります。この時期になると豚肉のビタミンB1を効率よく摂ることができる炒め物も、離乳食に取り入れやすくなります。

豚肉に豊富に含まれるビタミンB1は、糖質をエネルギーに変えるのを助け、赤ちゃんの活発な活動をサポートしてくれます。特に完了期は活動量が増えるため、意識的に摂りたい栄養素です。

離乳食完了期のおすすめレシピとして、豚肉とキャベツの蒸し煮と豚肉と春雨の炒め物をご紹介します。豚肉はキャベツと一緒に食べることで、キャベツに多く含まれる消化酵素や食物繊維が消化を助けてくれるため、胃腸への負担が軽減されます。

また、春雨と豚肉を炒めることにより春雨が豚肉のうま味を吸うため、美味しくいただけます。どちらのレシピも薄切り肉は細かく刻んでから使いましょう。

豚肉とキャベツの蒸し煮のレシピ

材料: 豚肉(スライス)、キャベツ、だし汁(または水)少々

豚肉と春雨の炒め物のレシピ

材料: 豚肉(スライス)15g、春雨、人参、ごま油少々

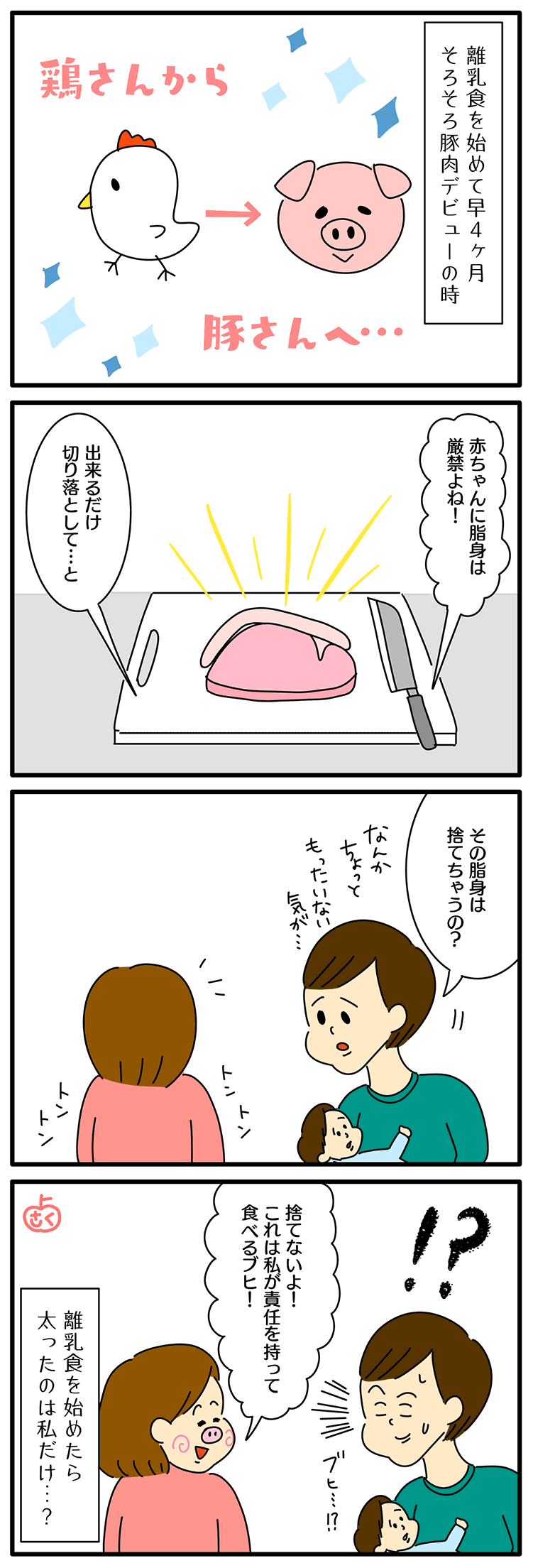

子育て4コマ漫画:離乳食で取り除いた豚肉の脂身の活用法

豚肉は、脂肪が少なくヘルシーで赤ちゃん向きのささみの離乳食と違い、調理をする人の多くが「脂身を捨てるのがもったいない」と感じがちです。取り除いた豚モモ肉やヒレ肉の脂身の多さに、食材を無駄にしたくないという気持ちが湧いてくることもあるでしょう。

離乳食では赤ちゃんの健康を第一に考え、脂身は必ず取り除く必要があります。しかし、取り除いた脂身を大人の食事で活用することは可能です。豚肉の脂身にはうま味が詰まっています。

離乳食で取り除いた豚肉の脂身をご家族で美味しく食べるためには、30分間茹でてから一晩冷まし、浮いた脂を取り除いた茹で汁をスープなどに使ったり、脂身自体を細かく刻んでから、ゆで卵と一緒に醤油と砂糖で甘辛くに煮つけるといった調理法がおすすめです。食材を大切に、無駄なく活用しましょう。