お手紙交換は幼稚園や保育園で禁止すべき?園内トラブルになる理由と家庭での対応マナー

お手紙交換とは、幼稚園や保育園の子供達の間で自然に始まるごっこ遊びの一種です。「精神的な発達が早い」と言われる女の子の間では特にブームになりやすく、手紙を通してひらがなへの興味を自然に育める知育的な側面もあります。

ところが、このお手紙交換が原因で、子供同士のトラブルや保護者間のママ友トラブルに発展するケースも少なくありません。その結果、やむなく幼稚園や保育園がお手紙交換を禁止にすることがあるのが実情です。この記事では、お手紙交換がトラブルになる具体的な理由と、禁止にしないために家庭でできる適切なサポート方法について解説します。

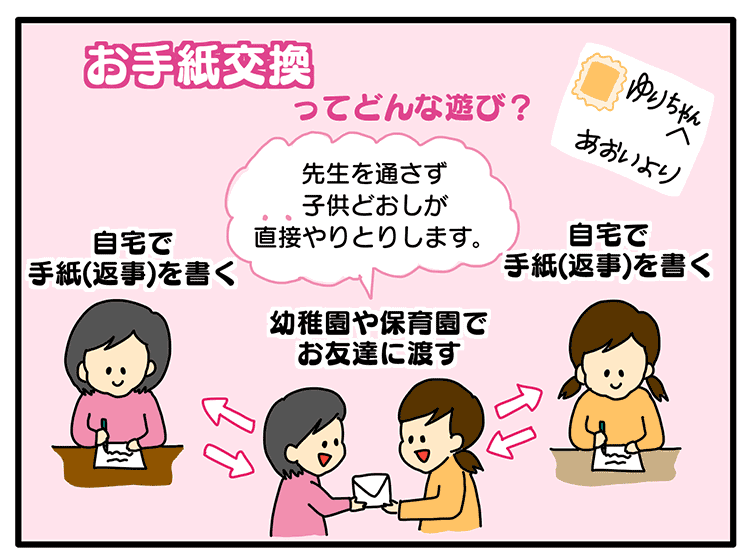

お手紙交換とはどのように行われる遊び?その学習的な意義

お手紙交換は、自宅で書いた手紙を幼稚園や保育園で仲の良いお友達や興味のあるお友達に、先生抜きで直接手渡し、翌日以降に相手が返事を渡すという、コミュニケーションを学ぶ大切な遊びです。

帰宅後に嬉しそうにもらったお手紙を見せてくれたり、自分でお返事を書いたりするケースばかりでなく、ある日突然、通園バッグの中から親がお手紙を発見し、子供本人はよくわかっていないというケースも少なくありません。

そのため初めてもらった子供へのお手紙を前に、「お返事を書かせなきゃ!でもこの子、まだ読み書きができない」と、どのようにお手紙交換をサポートすればいいか悩んでしまう保護者の方も少なくないのです。

お手紙交換は、単なる遊びではなく、以下の点で幼児期の重要な発達を促します。

- 文字への興味:お友達が書いた文字を見て、「自分も書きたい」という自主的な学習意欲が芽生えます。

- コミュニケーション能力の育成:相手の気持ちを想像し、「どう書いたら喜んでもらえるか」を考えることで、思考力と共感性を養います。

- 社会性の習得:「返事を書く」というマナーやルールを遊びの中で自然に学ぶ機会になります。

お手紙交換で園内にトラブルが多発!幼稚園や保育園へのクレームの実情

お手紙交換には多くの保護者が寛容な意見を持っていますが、残念ながらコミュニケーションを学んでいる最中の子供達は、ちょっとしたことでメンタルが傷つきやすいため、見るに見かねた保護者からのクレームが園に入ることもあるのが実情です。

園側も本当は禁止になどしたくないのですが、全ての保護者がお手紙交換に理解を示し、家庭でも適切にサポートできるわけではないため、園側が手に負えないほどのトラブルになれば、本来の保育に支障が出ないように禁止せざるを得ないのです。

【トラブル事例1】お手紙や返事をもらえない子が傷つく

お手紙交換による園内トラブルで一番多いのが、返事をもらえないというケースです。お付き合いのあるママ友であれば、「○○ちゃんはお手紙嫌い?」と話題にすることができますが、お付き合いがない場合は難しいことも。そのためお手紙を出した側の親子が、「嫌われているの?」「迷惑だった?」と感情的な悩みを抱えてしまうのです。

また、お友達がお手紙やプレゼントをもらっていることを知り、自分だけもらえないことに傷つく子供もいます。まだ幼稚園児なのにと思う保護者もいるかもしれませんが、特に女の子は他者との関係性に敏感で、繊細な感覚を持っている子も少なくありません。これが原因で登園を嫌がったり、自己肯定感が低下したりする可能性もあるため、親の適切なフォローが求められます。

【トラブル事例2】親の知らぬ間に物々交換に発展

お手紙交換と一緒に、親の知らぬ間に高価な物やお菓子などを交換してしまう物々交換のケースもあります。子供は純粋にお友達を喜ばせたくて渡すのですが、毎回プレゼントをもらえば相手の家庭の負担になりますし、あげたつもりではないのに誤解が生じることもあります。これにより、子供が盗っただの盗らないだのといった盗み癖問題にまで発展することもあり、軽視できない問題です。

特に、お手紙に入っているプレゼントの中には、家庭の方針で受け取れない高価な物や貴重な物が入っているケースもあるため、園側もトラブル防止のため禁止せざるを得ない大きな理由の一つとなっています。

【トラブル事例3】お手紙の内容に心を傷つけられる

お手紙交換の園内トラブルの中には、「○○ちゃんは可愛くない」といった、心を傷つけるネガティブな内容の手紙をもらう子がいるという問題もあります。これは、子供が相手の気持ちをまだ想像できないために起こるケースです。

こうした手紙をもらった子供の保護者は、幼稚園を通して問題を解決したとしても、後味は良くないでしょう。また、自分の子供が被害者になるのも困りますが、加害者になってしまう家庭も、謝罪や指導などで負担は大きくなります。

お手紙を書いた相手は幼児ですので、まさに相手の気持ちを学習している最中です。幼稚園や保育園は、こうしたトラブルを経験しながら互いに学んでいく場でもありますが、親の受け止め方やフォロー体制によってはお手紙交換が子供の人格形成に悪影響となることもあります。

お手紙を見て親が傷ついてしまう場合、園でのお手紙交換が学習の場ではなくトラブルの種に思えてしまいます。また、長い間親などの適切なフォローがなければ、子供自身のコンプレックスになってしまうこともあるのです。

【トラブル事例4】特定の子からの手紙の「要求」が負担になる

意地悪な子とお友達から思われている子の中には、手紙をたくさん出すように友達に要求するなど、お手紙交換を通して子供の意思を無視した行動を要求するケースもあります。

「お手紙そんなに書けないよ」と子供が自分で伝えられれば良いのですが、嫌われるのが怖くて言えない子もいます。「もう◯◯ちゃんとは遊ばない」というセリフが口癖になっている子もいますので、トラブルに巻き込まれるのが嫌で言いなりになる子も少なくありません。このような強要やいじめに発展するリスクも、園がお手紙交換を禁止する大きな理由となっています。

お手紙交換は知育・学習の旬な機会!子供への関わり方に注意

お手紙交換はごっこ遊びの一種です。ごっこ遊びを通して能力を伸ばすという幼稚園や保育園の保育のねらいにもマッチしています。

子供にお手紙への興味感心が湧きおこり、幼稚園や保育園で自然発生する旬な遊びのため、文字への興味が増し、コミュニケーション能力が鍛えられるなど、様々な能力を伸ばすのに大いに役立ちます。

ところが、返事を書くというマナーを守らせるために無理強いしたり、これを機に文字の学習を強要したりすると、子供が勉強嫌いになってしまうこともあるので要注意です。お手紙交換は、あくまでも自主的な遊びの延長として見守ることが大切です。

お手紙交換は学びの芽を育てる機会と捉えて!

子供の学習には自主性が重要です。興味関心が湧き、自らの意思で行わないと脳もあまり活性化しないため効率よく学習できません。逆に嫌なことを無理強いすることで、文字を書くことや手紙自体を嫌いになってしまう可能性もありますので気を付けましょう。

お手紙=字ではないとはいえ、お友達が字を書いたお手紙をくれたから字を覚えたいと言ってくる子供も少なくありません。その場合は、子供の要望通りに文字を教えてあげましょう。

お手紙交換を通じて、子供達はどうやって書いたらお友達が喜ぶのかを考えるようになり、自主的に思考し集中してお手紙をかくことで心を成長させられますし、子供の自由な発想力を育ててあげることもできます。大人が見たら「ただのゴミなのでは!?」と思うような仕上がりでも、手紙を介したコミュニケーションの楽しさを体験するよい機会になりますので、大らかに見守りましょう。

お手紙交換は子供が読み書きできなくてもすべき?親の適切なサポート

お手紙交換が始まる3歳頃になると、幼児の目は家庭内から外に向かい社会性を学び始めます。子供に社会性を身につけさせるためにも、子供が読み書きをできるか否かにかかわらず、頂いたお手紙には返事を書くことを教えるのがベストな対応です。

ただし、文字が書かれたメッセージ付きのお手紙をもらうと、「こちらもメッセージ付きで返さなければ!」とママの負担になってしまいがちですので、子供に出来る範囲で返事をかくのがマナーであることを教えてあげましょう。

お手紙への返事は誰の課題?

子供がもらったお手紙への返事を書くか書かないかは、ママではなく子供自身の課題です。ママが命令して書かせるものではありません。「お手紙もらって嬉しいね。ママと一緒にお返事を書いてみようか。」などと子供自身が自主的に取り組めるような声掛けをし、子供が返事の内容を決められない場合は、選択肢を与えて子供に決めさせるとよいでしょう。

ママの中にはお手紙の内容を自分が決めて、子供に返事を無理強いする人もいますが、お手紙をくれた幼児にとってお手紙交換はただの遊び。お手紙を出したことや交換ができたことが嬉しいので、大人が思うほど内容にこだわりはありません。

ですから絵を描く、シールを貼る、折り紙で何か折って封筒に入れるなど、文字やメッセージを書けなくてもOKです。子供に出来る範囲で、お手紙交換に挑戦させてみましょう。

ただしお手紙には必ずあて名を書くことを教えて下さい。ママが手を添えて一緒に書いてもいいですし、どうしても書きたがらない子の場合は、ママが代わりに書いてから園に持って行かせましょう。お手紙らしさが上がるだけでなく、園内でのお手紙交換トラブルの防止に繋がります。

交換する手紙の内容は絵?文字?保育園児や幼稚園児のお手紙スキル

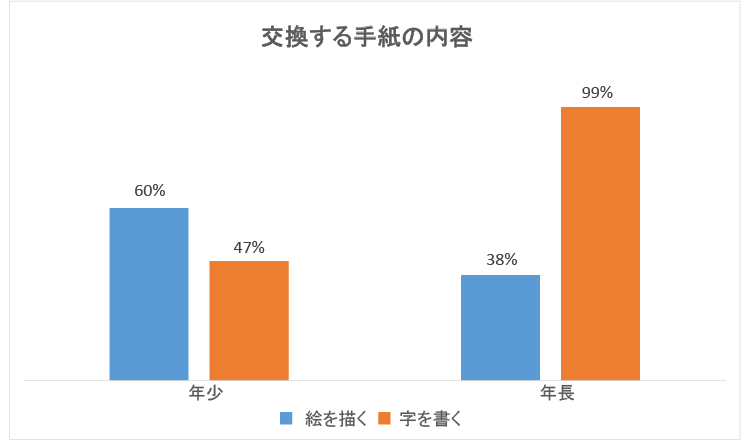

お手紙交換についての立教大学やお茶の水女子大学などの合同発表の論文によると、お手紙交換の内容は絵を描く子が年少で60%、年長で38%です。

ひらがなを書くのは年少で47%、年長で99%です。つまり子供の年齢によって、お手紙が文字か絵かは大きく異なるのです。

子供がもらった手紙に文字が書いてあると、文字の手紙を返さなければと焦るパパやママも少なくないでしょう。けれど子供はひらがなを書けるか書けないかに関わらず、お手紙交換を楽しんでいます。大切なのは、文字の完成度ではなく、相手を思いやる気持ちとコミュニケーションなのです。

子供の交換するお手紙に驚いた際の親の対応

お手紙交換は幼児期特有のごっこ遊びの一環ですので、「あいしてる」「けっこんしよう」などの親がドキッとする表現が出てくることもありますが、基本的に親の口出しは無用です。先回りしてトラブルを回避することが、子供の発達や親子関係のマイナスになる面もありますので、言葉の暴力に該当しない場合はできるだけ見守るようにしましょう。

幼児のお手紙交換に便利!ママの負担を減らす便利なグッズ5つ

お手紙交換も初めのうちは可愛い便せんや封筒を揃え、寄り添ってサポートする家庭が多いのですが、ブームの時期は毎日のようにお手紙を交換して来るため、親の負担になることもあります。

100均ショップには可愛い封筒や便せんがありますが、お友達と被ることもあるため、便利なグッズを使って一工夫し、親のサポート負担を減らしましょう。

1紙専用の型抜き「クラフトパンチ」

クラフトパンチで可愛くカラフルに型抜きした紙をのりで貼るだけで、可愛いお手紙になるのでおすすめです。一番のおすすめは切手型に切り抜けるクラフトパンチ。

これさえ貼れば、ただの紙に書いたお手紙もハガキ風になります。また子供にも本物のお手紙を出す際は切手が必要であることも伝えられます。

2型押しスタンプ「エンボッサー」

紙に絵や文字の凹凸を作るエンボッサー。幼児はお手紙にシールや色々な物を制限無く貼りたがります。そのため、スタンプのように繰り返し使用できるエンボッサーは、経済的にも環境的にも嬉しいグッズです。

3かわいい柄付きデコ「マスキングテープ」

お手紙交換にマスキングテープを使うのもおすすめです。シールのように使用できますがシールよりも量も多く経済的です。

お手紙の好きな所に好きな長さでマスキングテープをペタペタ貼ることで、子供は満足します。100均でも可愛いマスキングテープを購入できますので、子供と一緒に選ぶとよいでしょう。

4文字が書けない子に大好評「スタンプ」

繰り返し使用できるのでスタンプは便利です。「子供がまだ字が書けないので、お友達から貰ったお手紙のお返事に絵を描いて、自分のお名前スタンプをいつも押しています」というママもいます。

市販のスタンプには様々な柄や色がありますので、子供の興味があるものや好きなもののスタンプを選ぶとよいでしょう。

またスタンプは消しゴムでも簡単に作れますので、100均ショップのスタンプ用消しゴムを使って、オリジナルスタンプを作ってあげるのもおすすめです。

5オリジナル封筒も作れる「折り紙」

お手紙交換でその威力を存分に発揮するのが、折り紙です。好きな物を折り紙で作って封筒に入れてもいいですし、可愛い柄の折り紙でお手紙を出せば、それだけでいつもと違った雰囲気にすることもできます。

お手紙交換が流行っている園のママが知っておきたいのが、折り紙で封筒を作る方法です。折り紙で封筒を作ってあて名を書くだけで、中身がどんな物でもぐんとお手紙らしさがUPします。

年長になると子供も自分で封筒を折れるようになるので、最初はママが折ってあげ、成長と共に子供に任せるのも良いでしょう。

家庭で教えたいお手紙交換3つのマナー!デリカシーの教育がトラブル回避の鍵

お手紙交換を始めたばかりの年少の頃は、絵や字(みたいなもの)を書いているだけですので、親の目が行き届きやすいこともありそれほど大きなトラブルにはなりません。

ところが年中から年長になると、お手紙交換を介したデリカシーに欠ける行為が原因となり、お友達を傷つけてしまうことがあります。

年中年長といえばお泊り会などをする子も増えはじめ、マナーをしっかり教える必要がある年齢です。デリカシーのなさでお友達を傷つけないためにも、またデリカシーのないお友達の手紙に傷つかないためにも、お手紙交換を通して家庭で3つのマナーを教え、幼児期からデリカシーの教育をしてあげましょう。

もらってきたら教えて!手紙への基本的な3つのマナー

- お友達が嫌がる絵や言葉を書かない

- お手紙をもらったら早めに返事を渡す

- 手紙にはあて名と自分の名前を書く

手紙や返事を子供に自由に書かせることで、子供は自主性やコミュニケーションを学ぶことができます。けれど手紙の内容が友達を傷つけるようなものであれば、家庭でデリカシーについての教育をすることが大切です。

子供は悪気なく思いを率直に書いているだけだと理解し、怒ったり責めたりせず、手紙を出す時はどのような内容を書くものかを教えてあげてください。

「◯◯って言われたらどう思う? 自分が嫌な思いをする言葉は書かないようにしようね」としっかり伝え、子供の言葉使いに不安を感じる場合は、友達に渡す前に一度確認するといった対応も必要になるでしょう。

お手紙交換を禁止にさせない!トラブル回避のための3つの具体的マナー

お手紙交換をして友達から「字が汚い」と言われてしまい、その後お友達は謝ってくれたのに、それ以来字を書くことが嫌になってしまったという子供もいます。

このようにお手紙交換が子供の発達の妨げになってしまっては本末転倒です。そうならないためにお手紙交換を禁止にしている園もあるそうです。園が禁止措置を取る前に、家庭で以下のトラブル回避マナーを徹底しましょう。

お手紙交換のトラブルを回避する3つのマナー

- 手紙は保育時間外(降園時など)に友達に直接渡す

- 手紙以外の高価な物や食べ物はあげない(物々交換の禁止)

- 自分が言われて嫌な感想(「字が汚い」など)は言わない(相手を否定しない)

特に物々交換の禁止は、トラブルや保護者間の負担を避けるために最も重要です。手紙は手紙として、遊びの範囲に留めるよう、日頃から子供に伝えておく必要があります。

お手紙交換を園が禁止せずにすむような家庭教育を心掛けよう

お手紙交換を禁止している幼稚園や保育園は少なくありません。保護者の中には「子供同士のことだから少しぐらい喧嘩をしてもいいのでは?」と思う人もいるでしょうが、マンモス幼稚園や保育園では先生の目が行き届きにくく、手紙の内容までチェックできないので、仕方なくお手紙交換全面禁止にしています。

相手の立場を思いやるというマナーが守れていれば、トラブルが減り禁止事項も自然に減ります。子供同士ですからトラブルがあって当然なのです。

ところが親がお手紙作りに過熱しすぎたり、子供と一緒になって落ち込んだり、相手の子供や園、保護者を責めてしまったりするようでは、園側としてはお手紙交換を禁止にするしかありません。お手紙交換を禁止にされるか否かは、保護者の家庭教育や相手への思いやりにも大きく関係しているのです。 園と家庭が連携し、子供の健やかな成長をサポートするという意識を持つことが大切です。

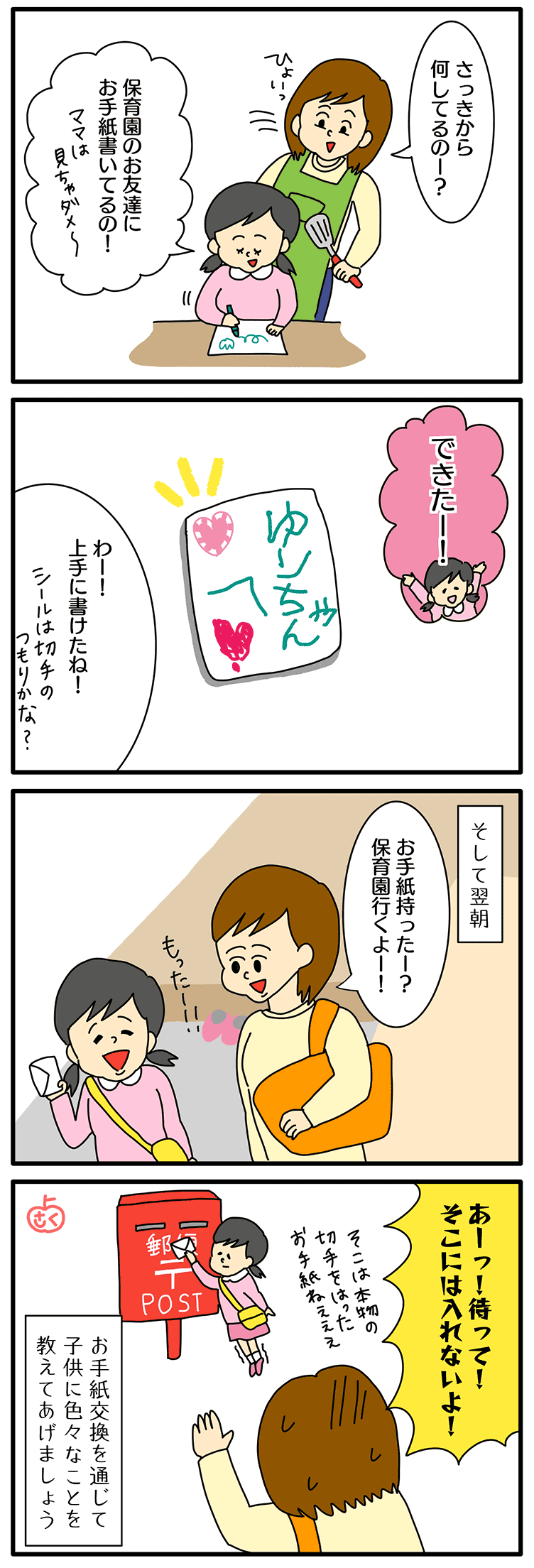

子育て4コマ漫画:遊びで終わらせない!お手紙交換から学べること

お手紙交換はさくさんの子育て4コマ漫画のように、郵便の仕組みやルールを教えるよい知育の機会でもあります。なぜなら子供はリアルな遊びからの吸収率がとても高いからです。

5歳前後のしつけは小学校入学後の生活や学習にも深くかかわってきますので、一人の大人として園児たちの育ちにプラスになる対応や家庭教育を続けていきましょう。