離乳食の味付けはいつから?基本は全期間「薄味」が鉄則

離乳食の味付けは、離乳食初期から調味料や量を限定すれば可能ではありますが、基本的に全期間を通して素材の味で食べてくれれば、味付けをしない方が望ましいとされています。

薄味の離乳食を大人が試食すると味気なく感じるため、赤ちゃんが食べてくれないと「味付けすれば食べるかな?」と心配になることでしょう。

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)」では?

離乳食の開始時期に調味料は不必要であり、離乳食の進みに伴って、塩や砂糖を使うようになっても素材の味をいかして薄味で美味しく調理し、油脂類も少量にするよう指導しています。赤ちゃんの体の負担や味覚形成の観点から、薄味が基本です。

育児書によっては離乳食初期からの調味料の量を紹介していますが、これは色々な食材の飲み込みに慣れてからの味付けの目安と捉えるべきでしょう。離乳食を味付けして赤ちゃんが食べるようになるケースは多いのですが、調味料は種類や量、与える時期により赤ちゃんの体調や将来的な嗜好、健康に影響するため細心の注意が必要です。

特に塩分や糖分の摂り過ぎは腎臓などの内臓に大きな負担をかけ、将来の生活習慣病のリスクにもつながります。味を濃くする前に、まずはだしや素材の旨味を利用して工夫しましょう。

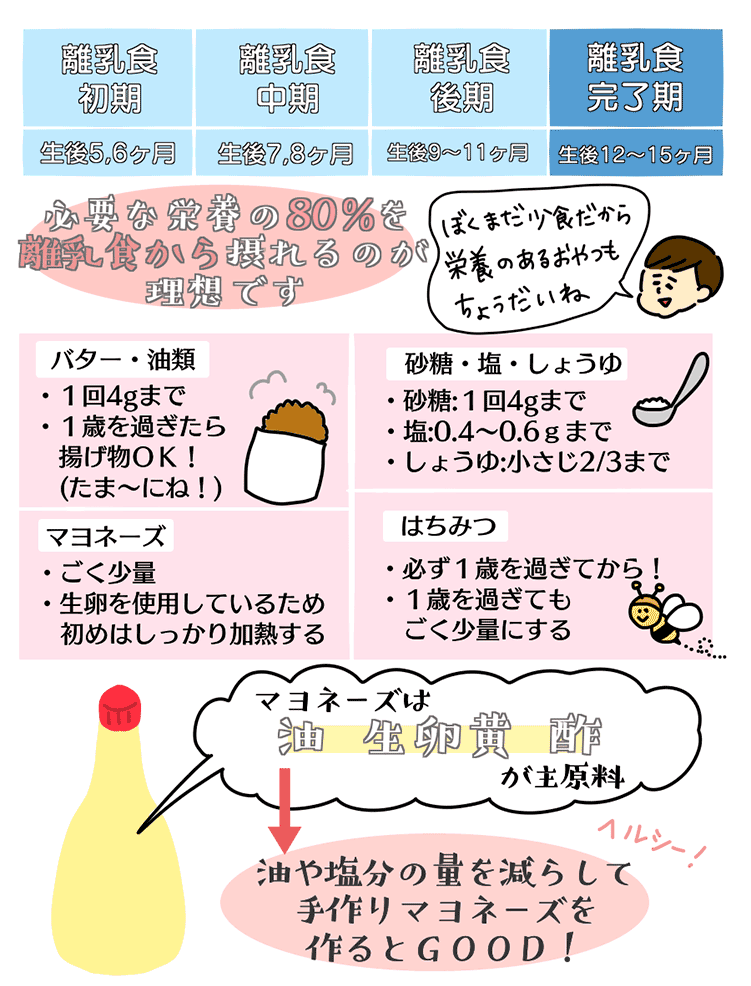

離乳食の味付けの目安|初期・中期・後期・完了期の調味料の種類と量

離乳食の味が嫌で食べない時は、調味料の力を借りて味付けすると食べてくれやすくなる可能性があります。離乳食が進んでも食べない時のために、段階別に使える種類や量を知っておきましょう。

離乳食の味付けで気をつけるもう一つのポイントは計量の仕方です。大人の料理を目分量で行っている人は特に注意が必要です。

離乳食を味付けする時は面倒でも調味料を正確に計量して加え、食べる前に味見をして薄味に仕上がっているかを確認してください。薄味の目安は、大人が食べて「ほとんど味がしない」「風味を感じる程度」と感じるくらいです。

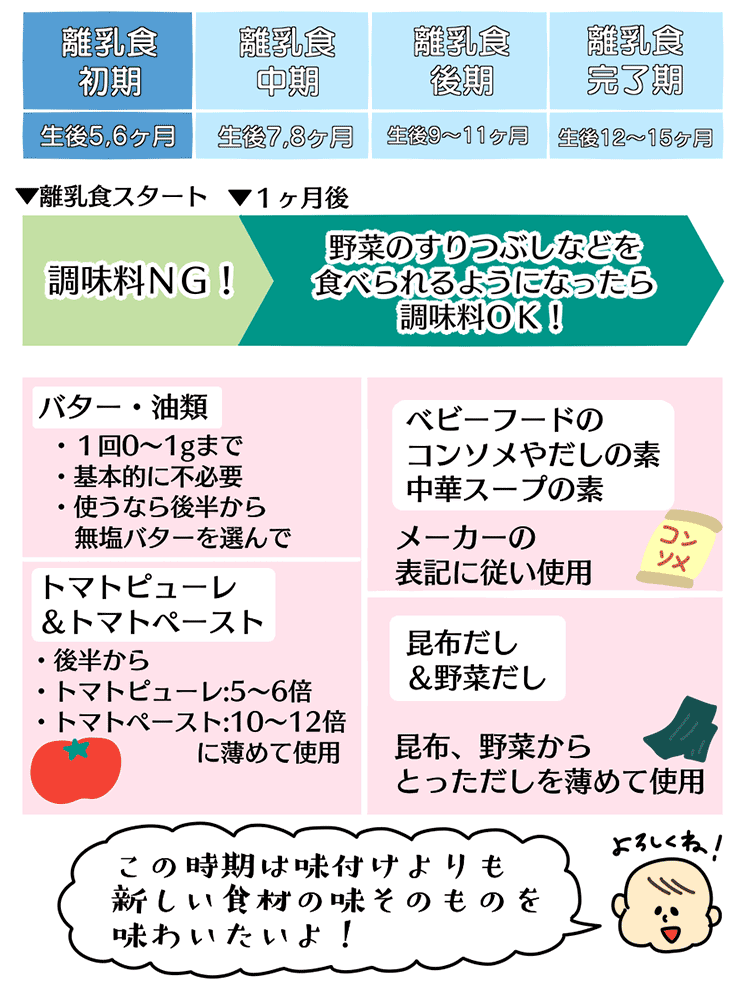

離乳食初期(生後5、6ヶ月)の味付け|素材の味を最優先

離乳食をスタートしたばかりの初期1ヶ月目は、調味料は基本的に使用しません。まずは様々な素材の味を感じられるように、味付けせずに慣らしてあげることが大切です。

赤ちゃんが離乳食をある程度食べ慣れてきて、離乳食初期に食べられる野菜のすりつぶしなどが順調に進んだら下記の調味料を使用できますが、使用する調味料は手作りか無添加、ベビーフードに特化したものを選びましょう。

離乳食初期に味付けOKな調味料(目安)

- バター・油類(1回0~1gまで)

基本的に使う必要はありません。使う場合は初期後半からとし、必ず無塩バターや植物油を少量に留めて使用してください。

- トマトピューレ&トマトペースト

初期後半から使用可能です。トマトピューレは5~6倍、トマトペーストは10~12倍に薄めて使用しましょう。

- 昆布だし、野菜だし

昆布、野菜からとっただしを薄めて使用します。旨味を加えることで塩や砂糖なしでも美味しくなります。

- ベビーフードのコンソメやだしの素、中華スープの素

大人用は塩分が多すぎるため使用不可です。ベビーフードメーカーの表記に従い、指定の量で薄めて使用してください。

離乳食初期は食材と体の相性を確認し、離乳食中期以降に食べられる食材を増やすための大切な時期です。特にママやパパに体に合わない食材がある場合は、新しい食材を慎重に進める必要があるため、味付けよりも新しい食材の味そのものを体験させることが大切です。

もし離乳食を完食しなくても、離乳食初期は食後のミルクで不足する栄養を補えます。ただし母乳の場合はママが自分の食事で授乳中に必要な鉄分などの栄養を、バランスよくしっかり摂ってください。

また離乳食初期は一口食べて吐き出すから「この味が嫌いなんだ」と決めつけないでください。赤ちゃんの嗜好は変わりますし、同じ味の離乳食でも舌ざわりや大きさ、食感などを変えるとペロリと食べる子が多いです。

離乳食のスプーンを口の中に突っ込んで食べさせることも、赤ちゃんが食べなくなる原因になります。反射的に吐き出したり食べなくなったりするため、スプーンは下唇に乗せるだけにし、自分で上唇を使って食べさせるように優しく与えましょう。

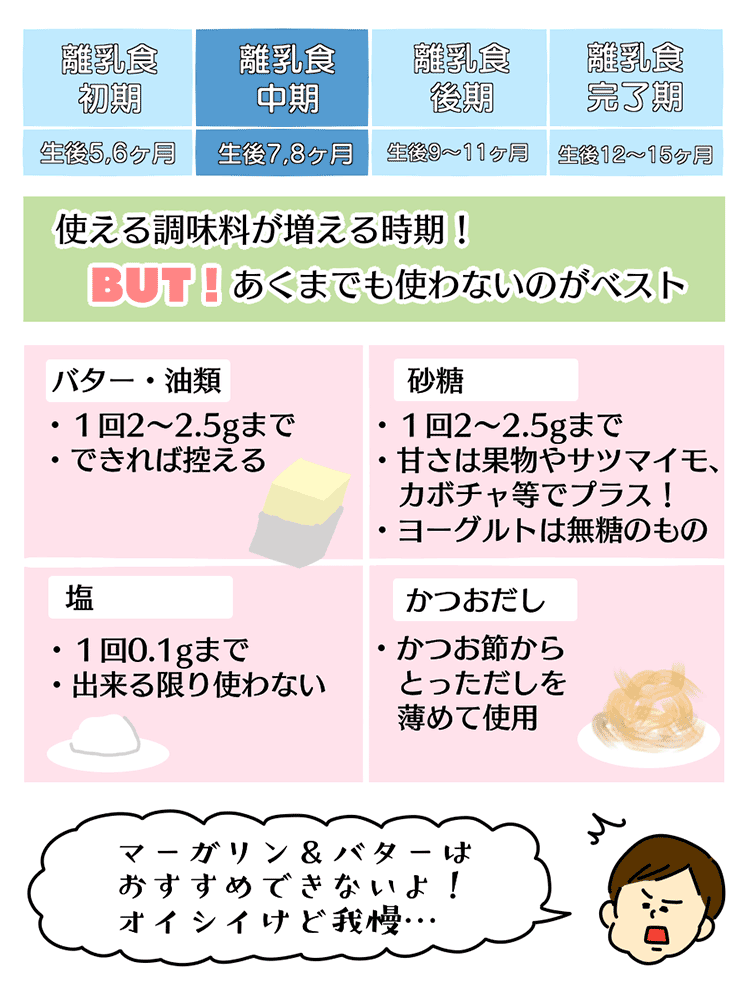

離乳食中期(生後7、8ヶ月)の味付け|だしや野菜スープを積極的に活用

離乳食初期の味付けに比べると、中期の後半からは使える調味料の種類が増え、色々なメニューや調理法に挑戦できるようになります。この時期は食材の数も増えるため、味のマンネリを防ぐことが重要です。

ただし赤ちゃんの発達には個人差があるため、内臓の負担を考えると調味料はできることなら使わないのがベストです。味付けをする場合は使用量に十分注意して、あくまで薄味を心がけてください。

離乳食中期に味付けOKな調味料(目安)

- バター・油類(1回2~2.5gまで)

油脂類は必須ではありません。使う場合は炒め物などにごく少量に控えましょう。

- 砂糖(1回2〜2.5gまで)

甘味は果糖が含まれる果物やサツマイモ、カボチャなどの自然な甘味でプラスしましょう。ヨーグルトは砂糖なしを選びます。

- 塩(1回0.1gまで)

出来る限り使わないでください。大人のごく少量でも赤ちゃんには多すぎることがあります。

- かつおだし

かつお節からとっただしを薄めて使用します。昆布だしと合わせて「合わせだし」にすると旨味が増して美味しくなります。

バターや砂糖、塩が使えるようになりますが、これらは「油分」「甘味」「塩分」を含むため、赤ちゃんの未熟な内臓に負担をかける可能性があります。使う時はその点を意識し、頻度や量を厳しく管理してください。

またマーガリンには近年有害性が指摘されるトランス脂肪酸が含まれているため、赤ちゃんの離乳食にはおすすめできません。良質な植物油や無塩バターを選びましょう。

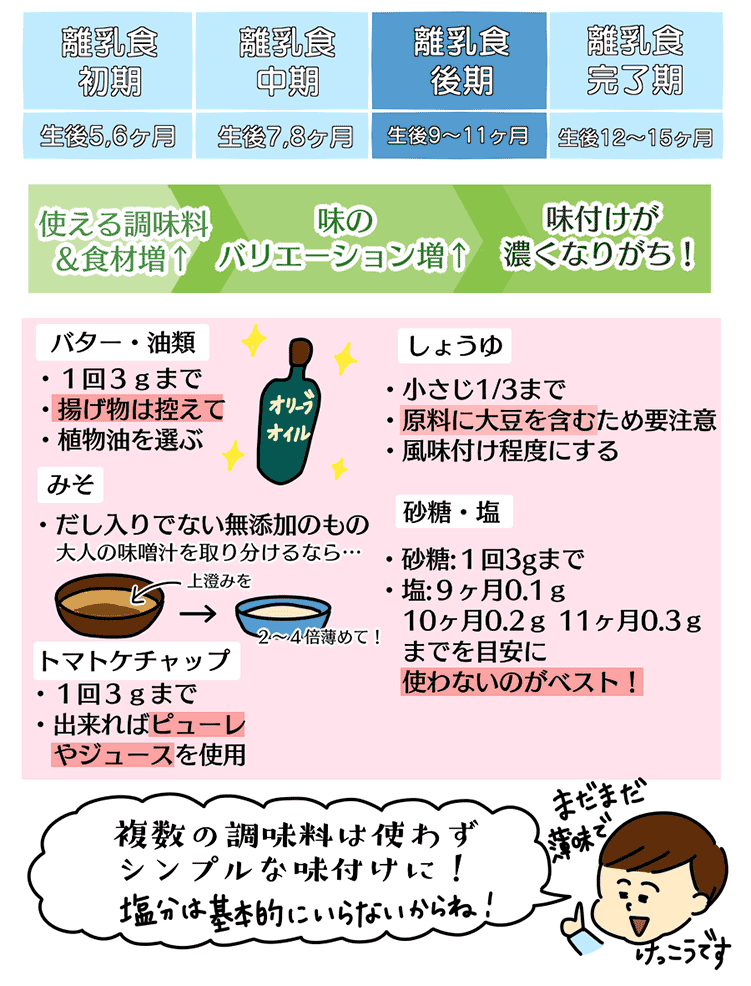

離乳食後期(生後9~11ヶ月)の味付け|調味料の風味付けがスタート

離乳食後期になると味付けに油など色々な調味料が使えますが、動物性のラードは消化に負担がかかるため避けるべきです。植物性の油(オリーブオイルや菜種油など)を選び、油を多く使う揚げ物は控えてください。

また母乳やミルク、ほとんどの食材に塩分が含まれているため、塩を使う味付けは基本的に不要です。一つの料理に複数の調味料を使わず、一つだけにしましょう。

離乳食後期に味付けOKな調味料(目安)

- バター・油類(1回3gまで)

油は植物油を選ぶのが基本です。特にオリーブオイルやごま油は風味付けにもおすすめです。

- 砂糖(1回3gまで)

- 塩(0.1g~0.3gまで)

9ヶ月0.1g、10ヶ月0.2g、11ヶ月0.3gまでが目安ですが、使わないのがベストです。使う時はごく少量に留めましょう。

- しょうゆ(小さじ1/3まで)

原料に大豆が含まれるためアレルギーにしばらくは注意が必要です。ごく少量を風味付け程度に使用してください。減塩しょうゆを選ぶのも良いでしょう。

- みそ

だし入りでない無添加のみそを使用します。大人用の味噌汁の取り分けは上澄みを2~4倍に薄めるなど徹底して薄味に調整してください。

- トマトケチャップ(1回3gまで)

ケチャップより塩分や糖分が少ないトマトピューレやトマトジュースを利用するのが望ましいです。

9ヶ月~満1歳頃の後期の赤ちゃんが離乳食を食べない時の対策の一つは、手づかみ食べできるメニューです。赤ちゃんが自分の手で食べることに興味を持ち始める時期なので、手でづかみやすいスティック状やおやきなどに工夫して食欲を掻き立ててください。

よく食べる赤ちゃんの場合は食事と共に調味料の量も摂りすぎてしまいがちなので、離乳食後期の量やおやつ、水分の摂り方を確認して、芋やバナナなど調味料を使わないおやつや水分の量で全体の栄養バランスを調整しましょう。

離乳食完了期(生後12~15ヶ月)|ハチミツは1歳未満厳禁!

離乳食完了期は必要な栄養の80%を離乳食から摂れるのが理想ですが、一度に多くの量を食べられないので3回の食事に加えて午前・午後の2回のおやつを与えます。

離乳食期のおやつは市販のビスケットなどが便利ですが、味付けの面では果物やサツマイモなど調味料不使用の軽食、牛乳などがおすすめです。

赤ちゃんが1歳を過ぎて完了期に入ると牛乳をそのままコップで与えられるようになるため常備しておくと手軽に空腹を満たせます。牛乳も無糖のものを選びましょう。

離乳食完了期に味付けOKな調味料(目安)

- バター・油類(1回4gまで)

1歳を過ぎると揚げ物も食べられるようになりますが、頻繁になり過ぎないように注意し、揚げる際は新鮮な油を使用しましょう。

- 砂糖(1回4gまで)

- 塩(0.4〜0.6gまで)

引き続き、素材の味をいかし、塩は風味付け程度に最小限の使用に抑えましょう。

- しょうゆ(小さじ2/3まで)

- マヨネーズ(ごく少量)

生卵を使用しているため初めはしっかり加熱してから与え、離乳期や幼児期は少量に留めましょう。卵のアレルギーにも注意が必要です。

- はちみつ

必ず1歳を過ぎてから与える!乳児ボツリヌス症の危険があるため厳守です。1歳以降も離乳期はごく少量に留めてください。

マヨネーズは油、生卵黄、酢が主原料です。油や生ものは完了期にあまり与えたくないので、ごく少量にしたり、手作りマヨネーズで油や塩分の量を減らすなどの工夫をしましょう。

またハチミツは離乳食では唯一、ボツリヌス菌の芽胞により乳児ボツリヌス症を発症する可能性があるため、1歳未満の赤ちゃんには絶対に与えてはいけません。大人用のパンや飲み物の取り分けにも注意が必要です。

離乳食の味付けを薄くする理由|赤ちゃんが受ける悪影響と味覚の成長

離乳食の味付けをしない、もしくは薄味にする理由は、赤ちゃんの健康や発達に悪影響を及ぼす恐れがあるためです。特に塩分は摂り過ぎると深刻な影響を及ぼします。

時期や量にもよりますが離乳食に味付けをすると、赤ちゃんはどのような悪影響を受ける恐れがあるのでしょう。

塩分の摂り過ぎは未熟な腎臓に負担をかける

赤ちゃんの体は大人に比べるとかなり未熟で、特に腎臓の機能は発達途上にあります。塩分を摂りすぎると腎臓で処理しきれず体に負担がかかり、量によっては急性の体調不良を引き起こす危険性があります。

食塩以外の調味料にも塩が含まれた商品は多く、野菜や米、魚や肉などほとんどの食材にはナトリウムが含まれているため、離乳食の味付けでは塩分量に特に注意が必要です。

ナトリウムを2.5倍した量が塩分量になります。離乳食に全く味付けをしなくても、食材本来のナトリウムを摂取しています。「1歳で4gまでは塩を与えても大丈夫」「夏場は塩を多めに与えた方がいい」などの誤った捉え方をしないように注意してください。乳幼児の塩分の目標量は大人よりもかなり低いです。

離乳食が進むと少しずつ調味料を使い始めますが、毎回正確な塩分量を計算するのは大変です。大人が食べて「ほとんど味がしない」と感じるくらいの薄味を心がけ、赤ちゃんの健康を守ることを最優先にしましょう。

濃い味に慣れると薄味の食事を食べられなくなる

離乳食時期に塩気の強い濃い味付けを覚えさせると、「味付けしないと食べない」「塩分の濃い食事ばかりを好む」など嗜好が偏り、将来的にも食生活に弊害が生じる恐れがあります。

農林水産省の情報によると、砂糖・油脂・かつおダシの3つは多くの人をやみつきにする特性がありますが、特に塩は旨味を強める作用があるため注意が必要です。離乳食で濃い味に慣れた赤ちゃんは薄味だと旨味を感じにくく、物足りなくなり、生涯濃い味付けの食事ばかりを求めるようになるリスクが高まります。

生活習慣病になるリスクが将来的に高くなる

離乳食期に塩分や糖分、脂肪分などを過剰に摂取すると、子供の味覚が偏り、偏食になりやすく、小児期や成人してから高血圧などの生活習慣病になるリスクが高まります。

大人がかかる病気と思われがちですが子供でもなることがあり、昔に比べて子供の肥満は2倍以上に増えているという調査結果もあります。子供はまだ体が未熟なので大人と同じ味付けだと悪影響を受けやすいです。離乳食の段階から味付けには十分に注意しましょう。

赤ちゃんは味付けした離乳食が好き?新生児の味覚と嗜好

味の素株式会社が行った赤ちゃんの味覚の研究結果によると、個人差はありましたがミルクを飲ませていた新生児に食塩水を飲ませたら「ギャー」という顔をしたそうです。一方砂糖水を飲ませたら満足そうな顔をしたため、体に害の強い塩分から反応したと考えられます。塩味を本能的に避けるのは、生体の防御反応とも言えるでしょう。

また、離乳食が始まった赤ちゃんの嗜好の調査では、離乳食で甘い食べ物を与えている場合は甘い離乳食を、塩分が多い食べ物を与えている場合は味の濃い離乳食を好むという結果となりました。これは味覚の学習が始まっていることを示唆しています。

灯油や洗剤の誤飲があるように、基本的に赤ちゃんにはどんな食べ物でも受け入れる能力があり、日々味覚の学習をし続けていると考えられます。初期に食べなかった食材を久しぶりに与えたらペロッと食べるケースも少なくありません。

赤ちゃんに限らず人間の脳は楽しい記憶とその時に食べた食事の記憶が一緒になるため、食事中の雰囲気が楽しければ「これは美味しい」とインプットされることもあります。

離乳食を食べないからと味付けを濃くして完食させようとせず、舌ざわりや大きさ、硬さ、香りの強さなどを再確認すると共に、楽しい雰囲気の食事を経験させて食欲が増すように心を育てることが重要です。

離乳食を味付けなしでも食べてくれる5つの工夫

今まで喜んで食べていたのに急に食べなくなったり、なかなか離乳食を食べる量が増えなかったりすると、ママも味が薄いから美味しくないのかしらと思ってしまいがちです。ただ、早い段階で濃い味に慣れてしまうことは、赤ちゃんにとっても良いことではありません。離乳食の味付けなしでも赤ちゃんが食べてくれる簡単な工夫を紹介しますので、ぜひ試してみてください。

1だしを積極的に使用する

離乳食では昆布や鰹のだしで食材を煮てあげると、調味料を使わずに味に変化をつけることができます。だしは、一度に沢山作って、製氷皿などで小分けにして冷凍しておくと便利です。だしの旨味成分であるグルタミン酸やイノシン酸は、素材の味を引き立て、満足感を高めます。

だしを作る時間がないという方は、離乳食用の薄めで安全なだしの素が販売されているので、そちらを利用するのも良いでしょう。ただし、スーパーに売られている大人用のだしの素はNGです。大人用のだしの素には添加物だけでなく、塩分も多く含まれていますので、離乳食期は必ず手作りかベビー用のだしの素で離乳食の味付けをしましょう。

野菜や魚・肉類の味付け以外に、茶わん蒸しや大人の料理を取り分けした時の味を薄める時などにも使えるので、だしは、離乳食の強い味方です。植物性の昆布と動物性のかつおを合わせると、旨みがアップしますので、野菜にはかつおだし、肉や魚には昆布だしなどと使い分けると、離乳食がさらに美味しくなります。

2野菜スープを使用する

和風だしと共に離乳食期に活躍するのが野菜スープです。鍋で玉ねぎや人参などの野菜を柔らかく煮た時にでる汁を小分けにして冷凍庫にストックしておきましょう。野菜スープを作る際は、出来るだけ新鮮な野菜を選び、アクを丁寧に取り除くとより美味しくなります。

お粥をたまには、野菜スープやトマトで煮て、洋風にアレンジしてあげると、赤ちゃんも喜ぶかもしれません。野菜スープは、パン粥やスパゲッティなどの洋食メニューの味付けにピッタリなので、離乳食のレパートリーが増えます。

3新しい食材や旬の味にチャレンジする

いつも同じ食材ばかり食べていると、赤ちゃんも飽きてしまいます。新しい食材やメニューを積極的に取り入れていきましょう。特に野菜や果物は、旬のものをできるだけ食べさせてあげると、素材本来の甘味や旨味が濃いため、味付けなしでも美味しく食べられます。

新しい食材は、小さじ1からスタートし、アレルギーなどの体の反応を見ながら慎重に進めてください。

4とろみをつけて食べやすくする

赤ちゃんはパサパサした食感を好まない傾向にあります。片栗粉や米粉でとろみをつけると飲み込みやすくなり食べやすくなるので、魚や肉をちっとも食べないと感じる時はぜひ試してみてください。ヨーグルトやすりおろした芋でとろみをつけるのも栄養価が高くておすすめです。

厚生労働省のガイドでも離乳食を手作りする際はベビーフードが参考になると推奨していますので、とろみや味付け、食材の大きさなどをスタート時やステップアップの際に確認してみるとよいでしょう。

5調味料以外で風味づけをする

離乳食の味付けは、調味料以外のものでも可能です。海苔やきな粉などは、栄養価も高く離乳食の味付けにお勧めの食材です。海苔は、塩やしょうゆの代わりとして、きな粉は、砂糖の代わりとして使用するとよいでしょう。

ただし離乳食の味付けに使う海苔は味付け海苔ではなく焼きのりや青のりを使用してください。味付け海苔は塩分が濃いため、離乳食には不向きです。大きい海苔を与えると、のどに張り付いて窒息の恐れがありますので、必ずちぎってから与えましょう。

離乳食を味付けできないと可哀想?ママ達の貴重な体験談

離乳食が薄味なことに対して、どうしても大人は物足りないのではないかと考えてしまいがちです。特に、離乳食を食べてくれないと、味付けすれば食べるかも!?と考えるママも多く、先輩ママさんも味付けに関しては悩まれたようです。貴重な体験談をご紹介します。

A新鮮な地元野菜のおかげです

結婚するまで料理を殆どしたことが無かった私は、長男の離乳食作りには本当に苦労しました。初めのうちは離乳食のレシピ本を読みながら料理していたので、時間がかかり、作っている最中に長男の機嫌が悪くなることもしばしばありました。

ただ、助かったのは、近くに地元野菜を販売しているお店があったことです。新鮮なお野菜の味は、赤ちゃんにもわかるようで、1歳を過ぎる頃まで味付けを殆どせずに食べてくれました。離乳食は、味付けより素材選びが大切ではないかと思います。

薄味でも、素材の旨味が感じられたら赤ちゃんも食べてくれるのではないでしょうか。おかげで長男は味に敏感な子に成長し、お米の品種を変えるとすぐに気付くほどです。

A圧力鍋が大活躍!

娘を出産した際に先輩ママから、「離乳食作りに絶対便利だから!」と圧力鍋を出産祝いにプレゼントして頂きました。今まで圧力鍋を使ったことが無かったので、初めは不安でしたが使ってみると意外と簡単で安全でした。

野菜やお肉を食材の旨味を逃さずに、素早く柔らかく調理できるので、本当に助かりました。また、圧力鍋で野菜を煮た時に出る煮汁は、とても濃厚で、離乳食の味付けの野菜スープとして大活躍!娘は、野菜スープでマカロニや野菜を煮た料理が大好物でした。

離乳食は薄味が基本ということなので、味付けは殆どしませんでした。途中、食が進まない時もありましたが、味を濃くすることはせず、手掴みできやすい形にしたり、お皿を変えてみたりと工夫して乗り切りました。

A兄弟逆転!?

長男の時は、育児書を読みながら離乳食作りをしていましたが、次男の時は、かなり適当になってしまっていました。調味料も目分量で加えていたり、早くから大人の料理を取り分けしていたりという具合で、いつの間にか離乳食期間が終了していました。

すると次男はいつの間にか濃い味を覚えてしまっていたようで、長男が「塩辛い」と言って食べないインスタントラーメンを、次男は平気で食べてしまいます。やはり、離乳食期にきちんと薄味のものを食べさせるのが大切だと痛感しました。今、3人目を妊娠中なので、次は、きちんと素材の味を大切にした離乳食作りをしたいと思っています。

エリンギを使った離乳食完了期のおすすめレシピ(薄味)

エリンギ入りミネストローネのレシピ

材料:トマト30g、じゃがいも10g、玉ねぎ10g、ミックスベジタブル10g、エリンギ5g、鶏ささみ肉10g、水50ml、(必要に応じて)少量のベビー用コンソメ

- トマトは湯むきして皮を取り除き、1cm大に切る

- じゃがいもとたまねぎは皮をむき、1cm大に切る

- ミックスベジタブルのグリーンピースとコーンは薄皮を取り除き、人参とともにみじん切りにする

- エリンギは柔らかい先端部分を選び、みじん切りにする

- 鶏ささみ肉は形が残る程度にみじん切りにする

- 鍋に水と1~5を入れて、弱火で煮込む

- 様子を見ながら水を足し、材料が柔らかくなったら味見をして、必要であればごく少量のベビー用コンソメで風味を調えて完成です

そうめんのエリンギあんかけのレシピ

材料:大根10g、人参5g、さやいんげん5g、エリンギ5g、鶏ささみ肉5g、そうめん10g、だし汁20ml、片栗粉少量、(必要に応じて)ごく少量の減塩しょうゆ

- そうめんはやわらかく茹で、水で洗ってから1cm程度の長さに切り、器に盛る

- 大根と人参は皮をむき、みじん切りにする

- エリンギは柔らかい先端部分を選び、さやいんげんと一緒にみじん切りにする

- 鶏ささみ肉は形が残る程度にみじん切りにする

- 小鍋にだし汁と2~4を入れて煮込む

- 様子を見ながら水を足し、材料が柔らかくなったら片栗粉でトロミを付け、味見をしてごく少量の減塩しょうゆで風味を調えて、1の上に掛ければ完成です。

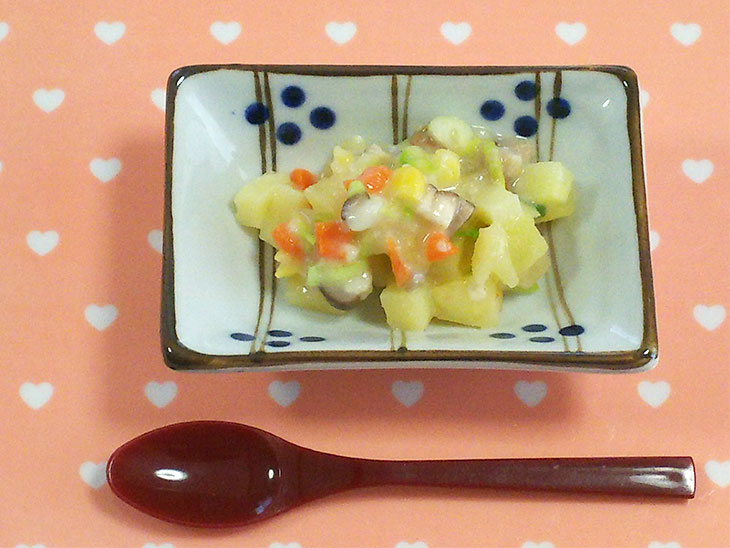

エリンギ入りコロコロサラダのレシピ

材料:じゃがいも10g、人参5g、グリーンピース5g、コーン5g、エリンギ5g、だし汁20g、無糖ヨーグルト小さじ1杯

- じゃがいもは皮をむき、1cm大のサイコロ状に切る

- 人参は皮をむき、薄皮をとったグリーンピースとコーンとともにみじん切りにする

- エリンギは柔らかい先端部分を選び、みじん切りにする

- 鍋にだし汁と1、2を入れ、柔らかくなるまで煮る

- 熱いうちに、だし汁を切ってから無糖ヨーグルトとあえたら、完成です

人気のエリンギを親子で楽しもう♪(完了期)

なめたけ風エリンギかけご飯のレシピ

材料:軟飯30g、エリンギ10g、えのき10g、しめじ10g、だし汁20g、減塩しょう油1~2滴

- エリンギとえのき、しめじは柔らかい先端部分を使い、みじん切りにする

- 鍋にだし汁と1を加えて弱火で火を通す

- 煮汁が減ってとろりとしたら、減塩しょう油でごく薄く調味し、軟飯にかければ完成です

エリンギ入りお好み焼きのレシピ

材料:キャベツ10g、ジャガイモ10g、ミックスベジタブル10g、エリンギ5g、小麦粉大さじ2杯、(必要に応じて)だし汁少量

- キャベツは細い千切りに、エリンギはみじん切りにして、電子レンジで柔らかくなるまで加熱する

- ミックスベジタブルのグリーンピースとコーンは薄皮をむき、人参とともにみじん切りにする

- ボウルにじゃがいもをすりおろし、小麦粉と1、2を加えてよく混ぜる。固さはだし汁で調整します

- テフロン加工のフライパンで3を流し入れ、丸く形を整えて焼く

- 中に火が通り、表面に焼き色がついたら完成です。食べる際は、ソースなどはかけず、そのままで与えましょう。

エリンギの煮込みうどんのレシピ

材料:ゆでうどん60g、玉ねぎ10g、人参5g、さやいんげんg、エリンギ5g、だし汁50ml、減塩しょう油2~3滴

- 玉ねぎと人参は皮をむき、みじん切りにする

- エリンギは柔らかい先端部分を使い、さやいんげんと一緒にみじん切りにする

- ゆでうどんは1cm程度の長さに切る

- 鍋にだし汁と1~3を入れて煮込む

- 材料が柔らかくなったら、ごく少量の減塩しょう油で風味を調味して完成です

エリンギとささみのドリアのレシピ

材料:軟飯50g、ベビー用クリームソース大さじ2杯、鶏ささみ肉10g、玉ねぎ10g、エリンギ10g、(必要に応じて)ごく少量の粉チーズ

- 鶏ささみ肉は電子レンジで加熱し、みじん切りにする

- エリンギは柔らかい先端部分を使い、皮をむいた玉ねぎとともにみじん切りにしてから電子レンジで火を通す

- ベビー用クリームソースに1、2を入れ、よく混ぜておく

- アルミカップや耐熱容器に軟飯、2の順に入れ、ごく少量の粉チーズをふりかける

- オーブントースターで5分程度焼いたら完成です。クリームソースの塩分を考慮し、粉チーズは少量に留めましょう。

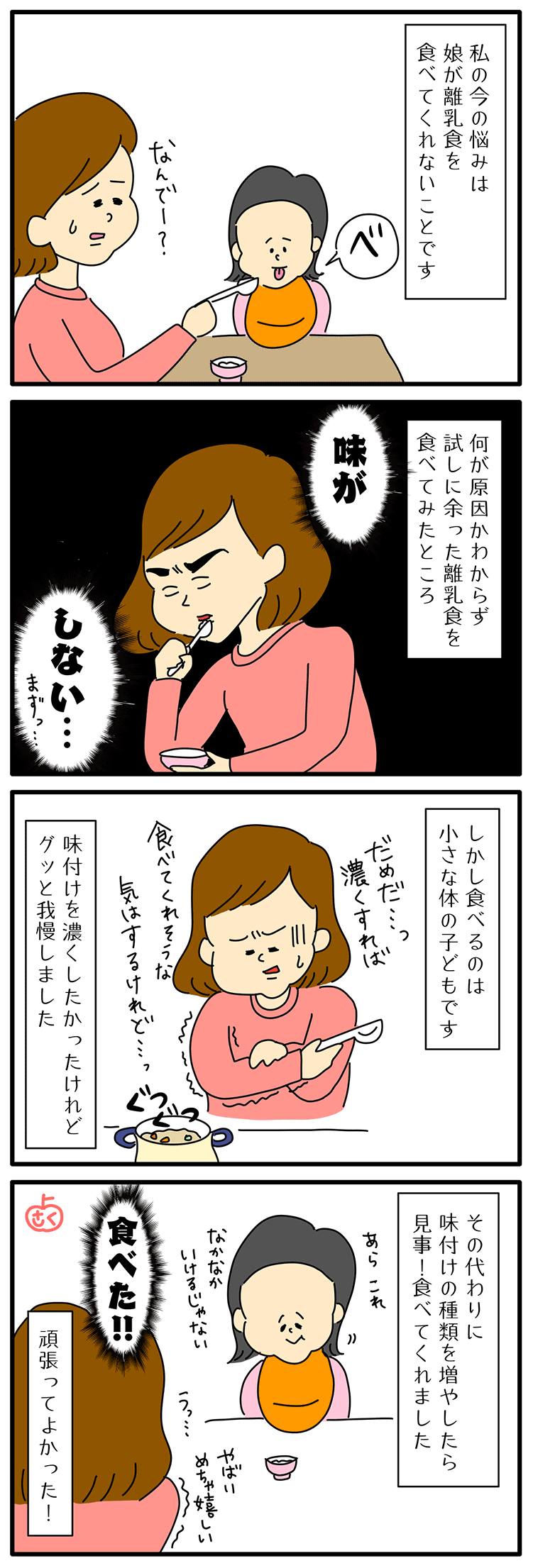

子育て4コマ漫画:離乳食の味付けは薄味を守るべし!

離乳食の味付けは赤ちゃんが食べないと気になりがちですが、大人でも若い時と中年、高齢者の嗜好が違うように、赤ちゃんもママやパパとは違うという認識を持つことが大切です。

実際これまで食べなかった食材を、永岡さくら(saku)さんの子育て4コマ漫画のように、離乳食の舌ざわりや硬さ、味付けを変えたら食べるようになったという子も多いです。

遊び食べや好き嫌いが激しくなる中期後半からは、離乳食の味のバリエーションを増やすことも大切ですが、風味をプラスする工夫をしましょう。

離乳食でもホワイトソースやケチャップなどの子供が好む調味料を使うと、食べてくれやすくなるので、赤ちゃんが大きくなってきて、好き嫌いに悩んだら、ベビー用の調味料を少量利用してみるのも良いでしょう。ただし、味を濃くしすぎないように十分注意してください。